Un des prisonniers politiques basques en France – Josu Urrutikoetxea

Josu Urrutikoetxea est une figure déterminante de la sortie du conflit au Pays basque. Dès les années 80, il travaille à la mise en place des discussions d’Alger, avant d’être, en pleine trêve, arrêté le 11 janvier 1989 à Bayonne, quelques jours seulement avant l’ouverture de ces premières tentatives de résolution des hostilités. Élu, à partir de 1998, à deux reprises, député au parlement basque, Josu Urrutikoetxea mène pour le mouvement basque les négociations de Genève de 2005 à 2007 et d’Oslo * de 2011 à 2013. Enfin, c’est lui qui annonce, depuis le Centre Henry Dunant à Genève, l’autodissolution de l’organisation ETA le 3 mai 2018, après qu’a été proclamée la fin de la lutte armée, le 20 octobre 2011, et que les armes ont été rendues le 8 avril 2017 à Bayonne, posant ainsi les fondements inédits, de par leur caractère unilatéral, de la résolution du dernier et plus vieux conflit armé d’Europe occidentale.

* Alger, Genève, Oslo : il s’agit des négociations, ou tentatives de négociations, entre l’ETA et le gouvernement espagnol.

Professeure des écoles, Nara Cladera est membre de la Commission exécutive de la fédération des syndicats Sud éducation et co-anime l’Union locale Solidaires Comminges (31) ainsi que le Réseau syndical international de solidarité et de luttes.

Le 16 mai 2019, Josu est arrêté dans les Alpes, sur le parking de l’ hôpital où il allait subir une intervention chirurgicale. Incarcéré à La Santé, s’en suivent plusieurs audiences de procès en appel sur différents procédures labyrinthiques pour lesquels les faits reprochés sont une « infraction pour association de malfaiteurs à visée terroriste », alors même que ces actions sont en lien direct avec les préparatifs et la négociation de la feuille de route en vue de la résolution de ce conflit. Après une assignation à résidence sous bracelet électronique en juillet 2020, il est relaxé d’accusations de terrorisme par le Tribunal de Paris en septembre 2021. Comme l’a indiqué son avocate , c’était « une décision qui s’imposait », puisque ces deux procédures couvraient les périodes de 2005 à 2007 et 2011 à 2013, périodes durant lesquelles, très précisément, Josu Urrutikoetxea est à Genève puis à Oslo pour négocier avec l’État espagnol – et à la demande expresse de ce dernier -, avec le soutien technique du gouvernement français et le protectorat diplomatique des États suisse et norvégien, pays hôtes.

La situation à laquelle est confronté Josu Urrutikoetxea constitue un précédent dangereux, et pas seulement pour le conflit au Pays basque. La pénalisation des négociateurs de paix dans ce processus doit nous inquiéter. La criminalisation de ceux et celles qui participent et contribuent volontairement à la transformation des conflits est non seulement problématique sur le plan éthique, mais aussi contre-productif sur le plan stratégique. C’est un signal négatif pour tous les processus en cours dans le monde. Au-delà de ce cas précis, un État qui agit de la sorte porte atteinte à toutes les normes internationales inhérentes aux processus de résolution des conflits et crée un dangereux précédent. Malheureusement, nous le savons, la situation de Josu Urrutikoetxea n’est pas un cas isolé. Depuis quelques mois, nous voyons des offensives néoconservatrices s’affranchir des normes internationales et remettre ainsi en cause plusieurs processus de paix. Que ce soit avec les poursuites judiciaires engagées par l’Inde à l’encontre du négociateur Yasin Malik dans la résolution du conflit au Cachemire, le non-respect par la Colombie des protocoles de sécurité ratifiés par le gouvernement de Juan Manuel Santos, les FARC et l’ELN, dont pourtant les États norvégien et cubain s’étaient portés garants, ou encore, le processus de paix au Kurdistan balayé d’un revers de main par le gouvernement autocratique de la Turquie, les faucons jouent contre la volonté des peuples à vivre en paix. Rompre les accords et punir et/ou criminaliser ceux et celles qui parient sur la paix est un mauvais précédent pour les processus futurs et une erreur politique. Nous devons soutenir ceux et celles qui parient sur le dialogue comme moyen de résoudre les conflits et être vigilant à toutes tentatives de criminalisation. Il faut protéger et offrir des garanties juridiques à tous ceux et celles qui s’engagent sur la voie difficile du dialogue pour la paix.

L’interview

De quand date ta première arrestation ?

« La première fois que j’ai été arrêté, ça a été en 89 à Bayonne. Tout juste 48 heures après que l’organisation avait déclaré une trêve. C’était évidemment une façon de créer des problèmes. On m’a arrêté en espérant, du point de vue des Etats français et espagnols, que ça mettait des bâtons dans les roues, que l’organisation allait réagir dans le mauvais sens et ainsi foutre en l’air la trêve. Bien entendu, ça ne s’est pas passé comme ça.

Nous avons tous été amenés à Paris à Fresnes. Nous, je dis “nous” car à ce moment-là, dans les années 80, dans la 3ème division de Fresnes, à un moment donné nous avons été 12 prisonniers politiques. Il y en avait du Pays Basque Nord, du Pays Basque Sud, des gens en relation avec IKA et IPARRATARRAK, des gens en relation avec nous du Sud et on avait réussi par des luttes, des grèves de la faim, différents mouvements collectifs, à être ensemble. C’est-à-dire être ensemble à la 3ème division, même si on nous changeait tous les trois mois ; ils nous changeaient tous ensemble. C’était 3 ou 4 cellules, les unes après les autres. Alors, on faisait notre vie entre nous, on sortait pour des promenades presque nous tout seuls . Bref, les dynamiques de lutte c’était entre nous ; évidemment, en contact avec les prisonniers de droit commun mais souvent on faisait une vie entre nous. Je me rappelle que, lorsque nous sommes arrivés en 89, juste avant des corses avaient été amnistiés ; de la même façon, il y avait eu des Kanaks à Fresnes et suite aux accords de Matignon , ils avaient été amnistiés et étaient retournés au pays. Il y avait Georges Ibrahim Abdallah, aujourd’hui à Lannemezan depuis plus de 30 ans. Pourtant il aurait dû être libéré depuis déjà une douzaine d’années déjà, selon leurs lois ! Ce n’est pas un privilège ni rien de ce genre, c’est juste selon leurs lois. Mais c’est du à la conjoncture politique : dans ce cas-là, la pression israélo américaine. Et G.I. Abdallah n’est toujours pas libéré. Il y a aussi le cas des prisonniers politiques corses : maintenant, beaucoup parmi eux sont à Borgu, pas tous car Ivan Colonna et les deux autres qui avaient été arrêtés avec lui sont dans le Sud-Est. Mais j’ai pu croiser un autre jeune, envoyé ensuite à Borgu puis libéré … enfin, envoyé dans une prison sans murs avec le bracelet. Avec le bracelet, nous sommes nos propres matons. En 89, on a pu discuter avec des djihadistes de l’époque, je crois de nationalité algérienne : entre les cris, on a tout de même pu discuter dans la souricière, pour comprendre quelle était la raison de leur lutte. A la 3ème division à Fresnes, j’ai aussi connu un prisonnier politique d’Action directe, avec lequel j’ai pu discuter lors d’un transfert au Palais de justice. Il était au rez-de-chaussée et on parvenait à se parler par la fenêtre ou au moment des transferts. Il m’est arrivé de pouvoir discuter dans les souricières du vieux Palais de justice ! »

Comment tu caractérises (ou pas ) « politiques [1] » d’une part, « droit commun » d’autre part ?

« D’abord, il faut tenir en compte d’une chose lorsqu’on parle de prisonniers politiques : En France, ce statut n’existait pas officiellement. Avec la Guerre d’Algérie, cette notion a été effacé par le gouvernement : les membres du FLN emprisonnés ne pouvaient pas être des prisonniers politiques, puisque pour le gouvernement, il n’y avait pas de guerre, mais “des évènements” en Algérie. Nous, une fois en prison on se considère comme tel, on agit comme tel, on lutte comme tel. Tout en étant solidaires avec les problématiques qu’ont les prisonniers de droits communs. Quand tu n’es pas tout seul mais en groupe, la lutte aussi est une lutte contre le système, en l’occurrence le système carcéral, ça prend un autre aspect. Mais on vivait aussi la situation des prisonniers de droit commun ; souvent, on discutait avec certains d’eux, le pourquoi, le comment de la situation. Mais l’organisation collective, c’est déterminant. De ce point de vue, la situation actuelle est moins bonne. »

On peut faire un parallèle avec ce qui se passe dans la société, globalement. Il y a eu des reculs en termes d’organisation collective. Dans les prisons, les années 70/80, sont celles où existent le Comité d’action des prisonniers, la COPEL… Le CAP, c’est en majorité des prisonniers dits de droit commun, pas des « politiques », mais qui le deviennent de fait, par leur action collective.

« Oui, il y a, à ce moment-là, une prise de conscience : réprimés à l’extérieur, réprimés à l’intérieur… »

Tu parlais tout à l’heure du Palais de justice…

« Le Palais de justice, lorsque tu y rentres, on dirait que c’est un film d’horreur. On parle de la souricière du Palais de justice de la Cité, à Paris, parce que c’est vétuste, il faut voir l’état des cellules ! Avant, on te laissait fumer, tu avais un briquet, un bout de papier pour écrire. Maintenant, tout est interdit ; à tel point, et c’est un sujet sur lequel il m’est arrivé d’échanger avec les gardiens et la direction de la prison, que tu ne peux même pas apporter un bouquin avec toi en sachant que tu quittes ta cellule à 7h du matin et ne revient que le soir, avec de longs temps d’attente. Pourquoi tu ne peux pas avoir un bouquin avec toi ? La raison est un agglomérat de raisons qui n’ont pas vraiment de sens. Dans l’équipe de matons qui m’amenait (avant c’était la gendarmerie aujourd’hui c’est l’Administration pénitentiaire), un gardien m’a dit : “imaginez si chacun prend un bouquin ; comment je vais faire ?” Ce sont des raisons de ce type qui remontent au syndicat et celui-ci fait pression sur l’Administration ; et celle-ci envoie une circulaire dans laquelle tout est interdit, même de prendre un bouquin … alors que tous ceux avec qui j’ai pu en parler, même la direction de la prison, convient que ce serait mieux pour tout le monde que les détenus puissent avoir un bouquin pour attendre. Dans les anciennes fourgonnettes, il y avait au maximum 5 ou 6 personnes, donc 5 ou 6 bouquins : ça doit pouvoir se faire… Mais, il s’agit juste d’exercer une pression, de réprimer, de montrer que là règne l’arbitraire. Toi, tu dois te faire chier et regarder le mur ; pas lire. J’ai même suggéré à la direction de laisser des livres sur place là-bas : même refus ! Ceci étant, malheureusement, au cours des dizaines de déplacements que j’ai pu faire durant l’année où j’étais en prison, je n’ai croisé que 3 ou 4 prisonniers souhaitant prendre un bouquin. A propos des vieilles cellules de la souricière : comme, avant, on pouvait avoir quelques objets avec nous comme un briquet, les gens faisaient des graffitis sur les mur. Les peintures successives parvenaient à les dissimuler mais dans une cellule où je me suis trouvé, sur une partie du mur dépourvu des couches successives de peinture, j’ai pu lire le nom d’un prisonnier de la Commune, daté du mois d’aout 1871 ! »

C’est quoi la réalité que tu découvres quand tu arrives en prison ?

« Quand tu rentres à Fresnes, de suite, le premier choc c’est que tu vois que c’est une vieille prison ; une très, très vieille prison. Tu vois encore plus la misère lorsque c’est vieillot . Ce sont des cellules qui, en théorie, devaient à l’époque être pour 2 ; puis c’est passé à 3. En été, lorsqu’il y avait beaucoup d’arrestations, parfois on était 4, avec un qui dormait par terre. C’était des cellules avec 9m2 pour 3 … ou 4. Quand je suis rentré en 89, il n’y avait aucune séparation des toilettes ; elles étaient à la turque, dans la cellule. A l’époque, tu mangeais à côté de ça. On avait un système D, avec des couvertures pour avoir une espèce de séparation, un semblant d’intimité. Dans la cellule, il y avait aussi un petit évier et une petite table ; et c’est tout. Le chauffage, c’était des tuyaux qui passaient contre le mur, avec des grandes fenêtres d’époque, pas de double vitrage bien évidemment : la chaleur rentre en été et le froid en hiver. Et de la saleté partout, partout ! Au début, on avait droit à une seule douche par semaine . La cour de promenade mesurait exactement 45 m2 : 9 mètres sur 5. Les gens y sortaient une heure le matin et une heure l’après-midi ; on était plus de 30 ; par conséquent à peine 1m2 par personne. Ça, c’était les promenades à cette époque-là, fin des années 80, début des années 90.

Depuis la fenêtre de la cellule, tu voyais des rats gros comme des chats. Vraiment gros comme des chats : aucune dératisation n’en venait à bout car les ordures n’étant pas ramassées, les prisonniers jetaient les ordures par la fenêtre etc.. Les cellules du rez-de-chaussée étaient réservées aux prisonniers dangereux, qui sortaient en promenade à part . Pour ceux à l’isolement, il y avait des cours de promenade encore plus petites. Les cours de promenade étaient à partagées avec les rats. A tel point que, parfois, la tuyauterie était percée et les rats arrivaient par les WC dans les cellules.

Ça, c’était en 89. Je suis resté à Fresnes entre janvier 89 et juin 91. Après, j’ai été condamné à 10 ans et envoyé dans un Centre de détention à Muret, près de Toulouse. C’était plus près pour la famille. En 2019 à la Santé, j’ai rencontré des prisonniers qui arrivaient de Fresnes et qui m’ont confirmé que ça n’avait pas beaucoup changé. La seule chose, c’est qu’avant on se démerdait comme on pouvait pour réchauffer la mauvaise bouffe qu’on recevait ou les produits qu’on pouvait cantiner. On n’avait aucun ustensile de cuisine, c’était toujours des boites de conserve avec lesquelles on arrivait à faire une espèce de chauffe avec de l’huile alimentaire, une mèche, etc., on avait inventé tout un système pour pouvoir chauffer avec ça le peu d’aliments qu’on pouvait récupérer ou refaire. Ces dernières années, ils ont permis des plaques chauffantes ou d’autres systèmes pour chauffer. Mais pour le reste, à Fresnes rien n’a changé . Rien. Par rapport à la promiscuité, l’hygiène, etc., tout continue comme avant. Ce que j’ai connu à Fresnes en 1989 et le Fresnes d’aujourd’hui c’est kif-kif »

Il y a une continuité de la politique répressive…

« Oui, le problème n’est pas seulement que ces prisons soient dans cet état-là . Tu ne serais même pas capable d’y mettre un chien, mais cela va au-delà : le prisonnier, la prisonnière ne sont pas considéré∙es en tant qu’êtres humains. La problématique de la grande promiscuité concerne surtout les maisons d’arrêt des grandes agglomérations. Mais le problème se situe ailleurs : c’est la politique répressive et autoritaire qui amène à ce que tout fait répréhensible pour le système est, automatiquement, renvoyé à la case prison. Une personne condamnée à plusieurs années de prison sera envoyé dans un centre de détention, où les conditions de vie sont moins pires. Mais la mentalité répressive demeure : bien sûr, les conditions de (sur)vie sont importantes ; mais le cadre sécuritaire demeure et la tendance est même à accentuer cela depuis des années. C’est à cela qu’il faut s’attaquer. »

Tu constates des différences importantes entre le temps de ta première incarcération et aujourd’hui ?

« Tout ce qu’on voit comme problématique dehors, tu le retrouves en prison. Dans les années 80, la distinction entre prisonniers politiques et prisonniers de droit commun existait, mais une solidarité existait ; parmi ceux qu’on appelle les détenus de droit commun, un certain nombre analysait les raisons pour lesquelles ils se retrouvaient en prison, en déduisait le fait qu’il fallait combattre le système, et parfois s’organiser collectivement pour cela. Tout ça ne reposait pas initialement sur une motivation politique, mais c’est quand même ça : “je n’ai rien avoir avec ce système qui me pompe, qui nous écrase. Moi, je vais faire de même avec lui”. Aujourd’hui, le capitalisme dit libéral a gagné du terrain, avec l’individualisme. Ca se ressent en prison, et même en pire. Lors de ma dernière incarcération à La Santé, j’ai rencontré des détenus qui, massivement, sont pleinement dans le système. Ils n’ont en tête que la société consumériste. La grande différence avec les années 80, est que l’Administration pénitentiaire laisse faire cela, autour de choses : les téléphones portables et la came. Les deux choses demeurent bien entendu interdites, mais l’Administration laisse faire ; elle utilise cela comme soupape de sécurité. Et ainsi, le business continue, y compris en prison et de la prison. Et comme de certaines cellules le réseau est meilleur, il y aussi un business là-dessus ! »

Dans la prison, c’est souvent la loi du plus fort, non ?

« Dans toutes les cours il y a une espèce de délégation de pouvoir. Il y a le petit capo qui va permettre que la paix règne dans la cour, tout en défendant ses intérêts, à travers le shit ou autre chose. Tout se sait ; la prison fonctionne comme ça. L’Administration pénitentiaire sait que c’est ainsi ; mais tant que ça reste dans le cadre toléré, elle n’intervient. Au contraire, elle s’en sert : l’ordre règne ! A un moment, quand j’étais à La Santé, on a eu un problème avec des détenus de droit commun. Il y avait un Gilet Jaune, Valentin, un militant anarchiste condamné à 25 ans, Abdel, et moi. Dans une cour, ça peut démarrer pour n’importe quelle connerie : je te pousse , tu me pousses …Là, il y a eu, ce qu’on ne peut même pas appeler une bagarre : un gars costaud était en train de presque tuer un gars tout frêle, un gars qui n’avait pas toute sa tête, malade psychiatrique. Le costaud l’a laissé KO, à moitié mort. Le capo regardait la scène et a fini par dire “maintenant ça suffit”. C’est lui et personne d’autre qui détermine la fin. Nous avons eu des problèmes, parce que nous nous sommes approchés du mec qui était par terre, pour lui porter secours. Nous avons eu de gros problèmes, on nous a dit “de quoi vous vous mêlez ? Vous faites les samaritains ? ”. On leur a répondu qu’il allait le tuer et qu’on ne peut pas laisser tuer un être humain, même s’il t’a fait quelque chose. Là, il ne lui avait rien fait mais l’autre devait être en colère. Notre réaction l’avait blessé dans son espèce d’autorité de capo qu’il faisait régner dans cette cour. J’ai eu des discussions avec eux m’appuyant sur la religion car il était musulman. Le fait de porter de l’aide à une personne dans le besoin …Il m’a répondu : “moi l’humanisme je le laisse à la porte de la prison”. En prison, c’est le business : comme à l’extérieur, mais multiplié par mille ! »

Comment sont traiter les problèmes psychiatriques ?

« Ca, c’est un véritable scandale. Déjà en 2020, je me rappelle, Adeline Hazan, contrôleuse générale des lieux de privation de libertés, avait donné le chiffre de 42% des prisonniers et prisonnières souffrant de problèmes psychiatriques ; certain∙es depuis leur enfance, donc, avec tout ce que cela suppose comme responsabilité pour le système. On n’en a rien à foutre de ces gens-là malheureusement. Dès que ça dépasse …hop en taule ! Et on est obligé de construire des milliers et des milliers de nouvelles cellules parce que ça débordera toujours avec cette logique néolibérale. Une personne détenue en prison coûte moins cher à l’Etat français qu’un ou une malade dans un établissement psychiatrique. Avec mes problèmes de santé, j’ai dû me rendre souvent à l’infirmerie de la prison. J’ai vu des cas qu’on ne peut même pas raconter. On se demande comment des personnes dans cet état peuvent être mises en prison. Des personnes en crise de folie littéralement, fous à lier comme on dit. Pourtant, ils et elles sont là, en prison. On leur administre la camisole chimique, ce qui engendre parfois d’autres business. Imaginez ce que représente 42% des prisonniers avec des problèmes psychiatriques avérés. »

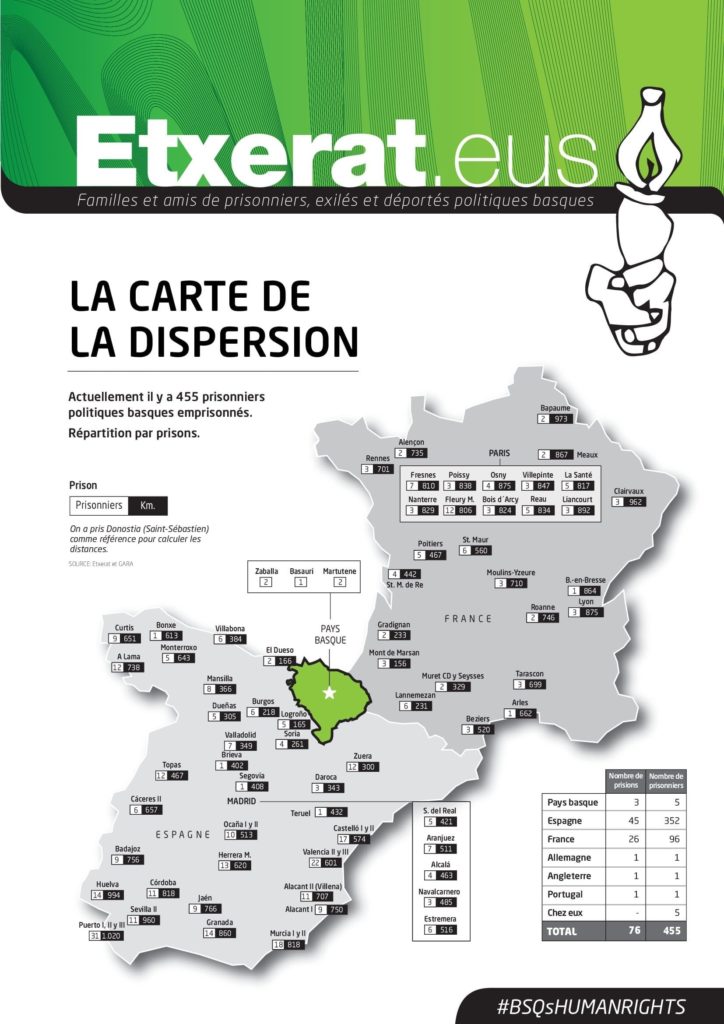

POLITIQUE DE DISPERSION

La politique de dispersion est une politique spéciale et discriminatoire appliquée aux prisonniers politiques basques par les différents gouvernements espagnols et français depuis près de trois décennies, en violation des principes énoncés dans le Code pénal espagnol : « Les prisons espagnoles sont dispersées à travers le pays permettant aux détenus de purger leur peine dans la prison la plus proche de leur lieu d’origine pour éviter le déracinement de la famille et de la société ».

En 2015, 455 prisonniers et prisonnières politiques basques étaient encore dispersé∙es dans 76 prisons espagnoles et françaises [2]. 85 % d’entre eux et elles étaient détenu∙es à plus de 400 kilomètres de leurs proches ; pour la majorité, c’était entre 500 et 1 000 kilomètres ; 67 (14,71%) étaient à plus de 1 000 kilomètres. Pour les familles, cela représente le double de kilomètres, pour l’aller-retour permettant une visite d’une heure et demie, et même une demi-heure dans l’Etat espagnol. Ceci provoque une usure physique, financière et émotionnelle évidente, renforcée dans le cas de très longues peines (certains prisonniers ont purgé des peines de plus de 30 ans de prison). La conséquence la plus grave est que dans les 25 dernières années de politique de dispersion, 16 proches ou amis ont été tués sur la route lors d’un voyage pour visiter un prisonnier. Depuis, des libérations (après des dizaines d’années de prison ; beaucoup gravement malades) et rapprochements ont eu lieu. Mais il reste beaucoup à faire : il y avait encore 198 prisonniers et prisonnières au 6 septembre 2021 [3].

Tu as évoqué la privatisation des prisons…

« Les repas sont privatisés, tout ce que tu manges, le midi et le soir, c’est une entreprise privée qui le fait. Il y a des détenu∙es qui travaillent dans les cuisines avec des salarié∙es de l’entreprise privée. Le téléphone, car maintenant tu as le droit de téléphoner dans la cabine ou par des téléphones fixes dans les cellules, c’est privé aussi. En dehors du travail des surveillant∙es, tout ce qui concerne la sécurité est privatisé. »

Parle-nous de la situation des prisonniers et prisonnières basques

« Aujourd’hui, on est encore plus de 200. C’est de la responsabilité des Etats espagnol et français. Il y a eu une évolution de la situation politique au Pays basque ; la violence armée de la part de l’ETA a disparu. Mais ça ne veut pas dire qu’il peut y avoir “la paix” ; ce serait quelle paix ? La violence de l’Etat continue : criminalisation de la jeunesse au Pays basque Sud, arrestations et tout ce qui va avec. L’Etat français a été un peu plus conséquent, par exemple en n’appliquant plus le statut de Détenu particulièrement signalé aux prisonniers et prisonnières politiques basques, et en les rapprochant des prisons du Pays Basque. Pas pour les femmes pour ce dernier point, car ils disent ne pas avoir de prisons de femmes près du Pays Basque. Comme s’il n’y avait aucune solution possible… Par ailleurs, ces quelques évolutions ne se retrouvent pas au sein de la magistrature. Evidemment, les juges ont le droit de condamner. Mais la conception de la justice ne devrait-elle pas obliger à tenir compte de l’évolution de la société. Tu ne vas pas condamner pour condamner. Si cet homme ou femme que tu as devant toi c’est la conséquence d’un conflit et que ce conflit est en train d’être dépassé, de se résoudre , tu ne vas pas appliquer la loi comme si de rien était ! C’est une question de logique, mais d’une logique politique prenant en compte la situation du moment. Mais cela n’existe pas. Il y a eu un mouvement mécanique : le rapprochement des prisonniers ; mais en ce qui concerne les condamnations, dans certains cas, ça n’a pas bougé par rapport à avant.

De 2011 à 2013, je faisais, selon les termes de ma condamnation par contumace, “partie d’une association de malfaiteurs à but terroriste”, quand, en fait, j’étais en Norvège, à Oslo, pour participer aux négociations de paix avec le gouvernement espagnol. Considérer que négocier la sortie d’un conflit est un fait terroriste n’a pas de sens. Et cela provient d’un gouvernement qui prétend jouer les facilitateurs dans les conflits à travers le monde ! Malgré le processus de rapprochement des prisonniers – et pas des prisonnières – l’Etat français persiste à réprimer des hommes et femmes qui sont depuis des décennies au Pays basque Nord. Ils et elles sont arrêté∙es parce que figurant dans le Fichier national automatisé des auteurs d’infractions terroristes. Ils et elles ne peuvent pas passer la frontière qui a été installée entre le nord et le sud du pays ; pour aucune raison : raisons administratives, changement d’adresse, travail,…). La machine répressive française continue à tourner. Ces personnes restent sous la menace d’un contrôle de gendarmerie quelconque, pas spécialement dirigé contre elles à l’origine : “Vous aviez été expulsé alors vous ne pouvez pas vivre ici”. Tu restes dans le rouge, alors que ça devrait être effacé depuis des années ! La machine étatique, administrative et judiciaire, reste une machine à broyer ! »

Propos recueillis par Nara Cladera

[1] A propos des détenu∙es politiques, voir : « Justice et détention politique », Jean-Claude Vimont (dir.), Criminocorpus Revue hypermedia, 2014. journals.openedition.org/criminocorpus/2545

[2] Et trois, au Portugal, en Allemagne et en Angleterre.

[3] etxerat.eus