Mobilisations de prisonnier·es, stratégie syndicale – Entretien avec Joël Charbit

Dans les années 1970/1980, plusieurs organisations de prisonnier·es à travers le monde adoptent une forme syndicale. Ici, cela se traduire par la naissance de l’Association syndicale des prisonniers de France. Joël Charbit dresse ici un panorama de ces expériences, non sans rappeler les connexions avec les combats antiracistes et féministes, notamment.

Sociologue, chercheur associé au Centre lillois d’études et de recherches sociologiques et économiques (CLERSE), Joël Charbit est directeur de la publication de la revue en ligne Champ pénal/Penal field *. Ses travaux portent sur la participation des personnes détenues à la gestion des prisons en France et, avec Gwenola Ricordeau, sur l’histoire comparée des mouvements de prisonnier·es en France et aux États-Unis. * journals.openedition.org/champpenal

Amérique du nord, Amérique du sud, Scandinavie, France, Grande-Bretagne, Allemagne… : il y a, ou il y a eu, des syndicats de prisonniers et prisonnières dans nombre de pays. Un petit panorama ?

Il y a eu, et il y a encore, des syndicats de prisonnières et de prisonniers dans ces différents pays, auxquels on peut d’ailleurs ajouter les États-Unis, l’Argentine, et, semble-t-il, la Russie, même si la langue s’avère être une barrière pour en apprendre plus sur ce dernier mouvement. Il faut reconnaître que l’histoire des syndicats de prisonnier·es, telle qu’elle s’est écrite et qu’elle est écrite aujourd’hui, reste encore très centrée sur certaines zones géographiques, notamment les continents américain et européen.

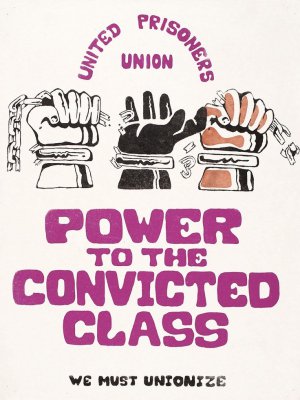

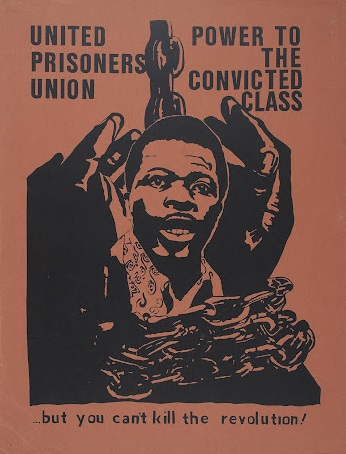

L’exemple étatsunien est l’un des plus frappants, à cet égard. Le premier syndicat semble avoir été l’United Prisoners’ Union, né en 1971 à Folsom, en Californie. La création de ce syndicat suit une longue grève de 19 jours. Il s’agissait alors pour les prisonnier·es et leurs soutiens extérieurs de lutter contre l’exploitation du travail carcéral, plus généralement de défendre les droits des détenu·es. Comme ce sera le cas pour de nombreuses organisations syndicales de prisonnier·es, il s’agira aussi de défendre le droit même d’adhérer, de participer à un syndicat ou d’en créer un entre les murs.

Plus largement, ce pays a vu un véritable foisonnement d’organisations de ce type. Les raisons en sont multiples. Le cadre juridique y était relativement favorable, avec une Cour suprême attentive aux droits des personnes détenues (cela ne durera qu’un temps) [1], la force des mouvements militants extérieurs apportant leur soutien aux luttes des prisonnier·es, mais également l’effort initial des militants de l’UPU, devenue ensuite le Prisoners’ Union. Cette organisation a en effet très rapidement dépêché deux de ses membres à travers le pays, dans une dizaine d’états, afin de favoriser et d’appuyer, à chaque étape la création de syndicats de prisonnier·es. Il en résultera, d’après un chercheur (Huff, 1974) [2], la création de plusieurs dizaines de ces organisations en quelques années.

Sans qu’il y ait nécessairement un lien avec ce premier épisode étatsunien, les organisations syndicales essaiment dans les mouvements de prisonnier·es à partir du tournant des années 1970. Thomas Mathiesen (2014) raconte l’histoire du FFCO (qu’on pourrait traduire par Organisation centrale de l’union des prisonnier·es) en Suède, en 1970, puis d’organisations sœurs, le FFF (Syndicat des prisonniers) en Norvège à partir de 1972 et le FLO (Organisation syndicale des prisonnier·es) au Danemark l’année suivante. À chaque fois, ces syndicats, s’ils sont créés à l’initiative des personnes détenues, bénéficient de solides appuis à l’extérieur. Ce sont là encore trois organisations sœurs, KRIM (Danemark), KRUM (Suède) et KROM (Norvège) qui se mobilisent indépendamment de ces syndicats, mais en soutenant leurs causes et leurs luttes. On pourrait multiplier indéfiniment les exemples. L’Association syndicale des prisonniers de France (ASPF), entre 1985 et 1987, PROP (Préservation des droits des prisonnier·es) au Royaume-Uni à partir de 1972, la COPEL en Espagne (Coordination des prisonnier·es en lutte) à partir de 1976, etc., l’APU (Syndicat des prisonnier·es australiens) bien plus tard, pendant les années 1990.

Au-delà de ces organisations qu’on pourrait qualifier d’« historiques » puisqu’elles ont aujourd’hui toutes disparu à l’exception notable de l’APU australienne [3], la période contemporaine est particulièrement intéressante puisqu’on constate un retour de ce type d’organisation, qui aurait presque pu sembler obsolète pendant les années 1990. Par exemple, deux grandes grèves nationales ont été organisées dans les prisons étatsuniennes, en 2016 et en 2018. D’après les organisations qui ont appelé à la grève, ces deux mobilisations ont été les plus importantes de l’histoire carcérale du pays. Celles-ci ont été coordonnées par des organisations locales de personnes détenues et une branche de l’IWW (Travailleurs/Travailleuses industriel·les du monde), syndicat révolutionnaire internationaliste. Cette branche, donc un syndicat à part entière, a pris le nom d’IWOC (Comité d’organisation des travailleurs/travailleuses incarcéré·es) [4]. Sa simple existence constitue un évènement, dans la mesure où il s’agit d’un syndicat national des personnes détenues aux États-Unis.

Autre évènement marquant, en 2012, le SUTPLA (dont la traduction n’est pas évidente en français, mais que l’on pourrait adapter en Syndicat des travailleurs privés de liberté) [5] argentin est parvenu à être reconnu comme un interlocuteur légitime par les autorités pénitentiaires du pays, ce qui, à ma connaissance en tout cas, est inédit. Ce renouveau syndical est donc réel, il s’exprime dans de nombreux pays. Reste la question de la France. Un éphémère Syndicat pour la protection et le respect des prisonniers a vu le jour en 2018. Il semble s’être davantage tourné vers la coordination des proches et des familles de prisonnier·es et avoir rapidement disparu. Aujourd’hui, en France, il n’existe pas d’organisation syndicale des prisonnier·es.

Je parlais de syndicats « de prisonniers et prisonnières » ; est-ce réel pour les prisonnières ?

La réponse est bien sûr oui, mais il est difficile de trouver des sources à ce sujet. Sur le cas étatsunien, si l’on parle d’organisations spécifiques, Mary Bosworth[6] signale que « si la plupart des syndicats ont été fondés dans des prisons pour hommes » au cours des années 1970, les prisonnières de Bedford Hills, dans l’État de New York, et du centre de détention pour femmes de Washington ont eu recours à la stratégie syndicale et ont fondé leurs propres organisations. On retrouve également trace, dans la documentation militante, d’une organisation qui se désigne comme le premier syndicat de femmes prisonnières, le Minnesota Prisoners’ Union, au tournant des années 1970. Mais, comme le souligne l’autrice, il y a un important problème de sources sur cette question. Seules les plus importantes organisations, souvent implantées dans des prisons pour hommes, ont laissé une documentation suffisante pour un regard rétrospectif. Plus généralement, il est également difficile de porter un regard sur la composition genrée du groupe des militant·es des syndicats. Plusieurs mentions de groupes de femmes réunies sous la bannière du Prisoners’ Union apparaissent dans les archives, souvent sans plus de détail. En France, il en va de même. On retrouve trace, dans le journal du Comité d’action des prisonniers (CAP), de l’organisation du Front d’action révolutionnaire des femmes de Fleury, dans un article de Catherine Leguay, mais la documentation manque à ce sujet.

Sans doute les femmes impliquées dans le fonctionnement de ces syndicats tout en n’étant pas incarcérées ont laissé plus de traces. On pourrait ainsi évoquer le rôle de premier plan d’Elizabeth Auerbacher, avocate, dans la mise en place, la défense et le fonctionnement de l’ASPF. De même, concernant la North Carolina Prisoners’ Labor Union, l’un des plus importants syndicats de prisonniers aux États-Unis, Debbie Mailman, également avocate, a joué un rôle similaire. La naissance même de la NCPLU aurait d’ailleurs été impossible sans Robbie Pruner. À la suite d’une première tentative d’établissement du syndicat s’étant soldée par un échec cuisant, Pruner, alors étudiante, contacte le fondateur de la première NCPLU, Wayne Brooks, et recrée avec son aide une seconde NCPLU, bien plus durable et bien plus puissante. Tout au long de l’existence du syndicat, elle est restée une pierre angulaire de son fonctionnement après avoir été la raison de sa renaissance. Mais donc, pour conclure, la réponse est oui, mais la pauvreté des sources, et les mécanismes d’invisibilisation, amènent à la difficulté de tenir un discours qui va au-delà de l’épisode, de la figure individuelle ou de l’exemple.

Un des exemples que tu as développé dans plusieurs publications est le mouvement syndical qui a pris naissance aux États-Unis, en 1971, autour de la répression du Black Panther Party, de la révolte d’Attica, de la grève à la prison de Folsom. C’est une histoire qui mérite d’être racontée.

Sans être tout à fait spécialiste de cette histoire, il est vrai que lorsque l’on s’intéresse aux syndicats de prisonnier·es, les connexions entre révoltes carcérales, organisations syndicales et luttes pour l’émancipation des afro-américain·es sont immédiates. Elle est visible dès la grève de Folsom, dont les revendications, notamment axées sur le travail carcéral, font un lien immédiat entre exploitation carcérale et système esclavagiste. Des militants de premier plan du Black Panther Party (BPP) [7] sont par ailleurs liés directement ou indirectement à l’organisation et au déroulement de la grève dont les revendications antiracistes sont au premier plan. Le jour du déclenchement de la grève, Huey P. Newton, fondateur du BPP, est d’ailleurs désigné comme l’une des quatre personnes désignées par la population carcérale de Folsom pour négocier avec la direction d’établissement.

Cette hybridation des mouvements de prisonnier·es et de lutte d’émancipation afro-américaine se retrouve également dans les revendications de la grève. Donald Tibbs (2012) [8] indique par exemple que parmi les 30 revendications de la grève, 28 font une référence directe au racisme du système carcéral, que ce soit pour exiger la fin des discriminations opérées aux différents échelons de ce système ou pour mettre en échec l’instrumentalisation de la question raciale par les autorités pénitentiaires. On retrouve ce même entremêlement entre mouvements de prisonnier·es, organisation syndicale et lutte d’émancipation dans le cours de la mutinerie d’Attica, qui est plus connue, et plus loin encore dans l’histoire carcérale du pays, jusqu’aux grandes grèves contemporaines de 2016 et 2018. Plus largement, la figure du prisonnier politique devient alors, dans une partie de la gauche radicale étatsunienne, une figure de l’avant-garde révolutionnaire, dans ces années post-Vietnam. Les lectures en sont variées, et les mouvements combinent différemment logiques anticapitalistes et antiracistes, mais il est certain que la place du Black Panther Party, et plus largement des luttes d’émancipation afro-américaines, donnent au mouvement syndical étatsunien un ancrage résolu dans la question raciale qui, au même moment, ne se retrouve pas aussi fort en France.

Cependant, il faut nuancer cette dernière affirmation. Car si cela est vrai des mouvements de prisonnier·es tels qu’ils existent dans les années 1970-1980, ce serait oublier les luttes de décolonisation, par exemple celles menées par les militant·es du Front de libération national (FLN) algérien incarcéré·es et leurs soutiens. Si ces luttes ne se traduisent pas dans la forme syndicale, elles sont néanmoins des moments particulièrement importants de ce que l’on pourrait plus largement désigner comme l’auto-organisation des prisonnier·es. Sur ce point, et concernant l’histoire des luttes, je ne peux qu’encourager à lire les travaux de Fanny Layani [9] (2019) ou de Juliette Spire (1990) [10]. En France, l’émergence du Comité d’action des prisonniers (CAP) date du début des années 1970. Le CAP n’est pas à proprement dit un syndicat ; mais, d’une part, il s’en rapproche dans la mesure où il promeut l’auto-organisation des personnes concernées, en faisant explicitement référence à une base de classe, d’autre part, il sera suivi de l’ASPF. Quelles similitudes et différences avec les États-Unis ?

Avant d’entrer dans le rapprochement des deux situations nationales, il faut d’abord préciser qu’il est assez périlleux. Dans nos travaux, avec Gwenola Ricordeau, nous ne prétendons pas faire une comparaison point par point. Nous essayons plutôt de saisir des dynamiques qui rapprochent ou éloignent ces mouvements en partant d’une définition assez large de l’idée syndicale. Et pour cause, si l’on s’en tient à une comparaison restreinte aux organisations syndicales au sens propre, celle-ci est foncièrement déséquilibrée. Comme rappelé plus tôt, les États-Unis ont vu l’émergence de plusieurs dizaines de telles organisations tandis qu’en France, l’ASPF semble être le seul syndicat de prisonnier·es ayant réussi à exister et à agir dans une certaine mesure. La première similitude est bien sûr chronologique. Dans les deux cas, c’est bien le tournant des années 1970 qui voit l’avènement des premières organisations syndicales ou tendant en tout cas vers une forme d’auto-organisation indépendante des luttes. On peut formuler des hypothèses à ce sujet, à partir de l’influence de 1968, des luttes de décolonisation et des luttes maoïstes en France, de l’extrême gauche révolutionnaire et des mouvements d’émancipation afro-américains aux États-Unis. Mais en général, cette chronologie très similaire ne semble pas être le fruit d’une internationalisation initiale des stratégies de lutte des prisonnier·es, même si de celles circulations ont existé. Le Groupe d’information sur les prisons (GIP) a notamment publié un long compte-rendu de la mutinerie d’Attica. Mais il reste que les contextes nationaux semblent prépondérants pour comprendre l’émergence de ces luttes.

Outre le calendrier, certains enjeux stratégiques, propres aux luttes en milieu carcéral, se retrouvent dans les deux pays. Les lister exhaustivement serait à peu près impossible, mais parmi ceux que nous avons identifiés avec Gwenola Ricordeau, on trouve les barrières sécuritaires à l’action collective, l’idéologie du traitement individuel, la précarité juridique, et bien d’autres facteurs qui rendent difficile la formation de telles organisations en prison. Par exemple, le choix a souvent été fait, par les organisations se réclamant ou se rapprochant du syndicalisme des prisonnier·es, de mettre en place des directions bicéphales, avec un bureau intérieur et un bureau extérieur. Cela peut se comprendre dans la mesure où le contrôle des communications avec l’extérieur, la censure et la répression de l’auto-organisation sont des caractéristiques structurelles des systèmes carcéraux. Les enjeux stratégiques que cela pose, s’ils peuvent varier dans leur expression d’un pays à l’autre, se retrouvent néanmoins, sous telle ou telle forme, aux actrices et aux acteurs de ces luttes. En France comme aux États-Unis, ainsi, le courrier a été un problème central (pour la coordination et l’information syndicale, les adhésions, la recherche de soutiens, la communication intérieur/extérieur, l’organisation des actions, etc.). De part en part de l’histoire des mouvements syndicaux de prisonnier·es, ce fut un enjeu de luttes et de répressions. En lien avec ces éléments, on peut ajouter à ces enjeux stratégiques le constat d’une fragilité assez prononcée de ces organisations, dont la durée de vie n’excède que rarement les quatre ou cinq ans.

La différence qui saute le plus rapidement aux yeux, c’est, comme rappelé plus haut, celle du nombre de ces organisations durant les années 1970-1980. Un syndicat quasi unique – ou tout du moins principal – en France, l’ASPF, contre une myriade de syndicats locaux dans le cas étatsunien. Sans que cette hypothèse épuise les interprétations possibles, il faut également renvoyer ces trajectoires distinctes à la structure fondamentalement différente du système pénitentiaire étatsunien, bien moins monolithique et centralisé que celui que l’on trouve en France. Outre cette différence de taille, on peut noter plusieurs lignes de distinction. D’une part, mais cela sera évoqué ensuite, dans les modes d’action. Le terrain juridique, par exemple, a été différemment investi dans les deux pays. Au-delà, si l’on s’intéresse aux revendications, les différences visibles ne sont néanmoins pas à surestimer. Certes, on constate un ancrage plus fort des luttes liées au travail carcéral dans les écrits des mouvements étatsuniens, mais d’une part, le déséquilibre de la comparaison rend à peu près vaine toute tentative d’en conclure quoi que ce soit. Et par ailleurs, cet aspect n’est pas absent des luttes de l’ASPF et du CAP (sur les droits sociaux, les accidents du travail, la rémunération, entre autres).

On pourrait également être tenté d’opposer, d’une part, un prisme classiste en France opposé à un prisme racial aux États-Unis, mais ce serait particulièrement risqué. D’une part parce que, s’il est vrai que cette dimension semble bien plus prononcée aux États-Unis à presque tous les niveaux (composition des mouvements et de leurs leaders, revendications, mouvements alliés, etc.), elle n’est pas tout à fait absente en France (le CAP a par exemple mené de longues campagnes contre la double peine, contre le racisme de la police, a multiplié les appels à solidarité avec les mouvements de travailleuses et travailleurs immigré·es, auxquelles les colonnes du Journal de l’organisation ont fréquemment été ouvertes). Et, d’un autre côté, la dimension ouvriériste et classiste est loin d’être absente, elle est même particulièrement forte, dans le syndicalisme des prisonnier·es aux États-Unis. Sur ce point, il faut donc sans doute être prudent et humble. Il faudrait procéder à une sociohistoire plus large des intersections entre luttes anticarcérales et antiracistes dans le cas français.

Quelle a été la réalité de l’Association syndicale des prisonniers de France (ASPF) ?

L’ASPF a fonctionné comme syndicat de prisonnier·es pendant à peu près deux ans, de 1985 à 1987. Son bureau externe (animé par Jacques Lesage de la Haye) et son bureau interne (présidé par Jacques Gambier) ont été actifs et capables de fonctionner pendant cette période, regroupant plusieurs centaines d’adhérents, en dépit de la répression institutionnelle. Assistée notamment par Elizabeth Auerbacher, avocate, et Étienne Bloch, l’un des fondateurs du Syndicat de la magistrature et ancien Juge de l’application des peines (JAP), l’association a défendu une série de revendications de type syndical (concernant le travail carcéral, les droits sociaux, les accidents du travail, la couverture maladie, entre autres). Cependant, et ses membres fondateurs ont été très clairs sur ce point depuis l’origine, la vision de l’ASPF, très proche du CAP en ceci, était avant tout la collectivisation des luttes, l’organisation collective des prisonnier·es au-delà du cycle mutinerie-répression, avec un objectif explicitement abolitionniste. En d’autres termes, il s’agissait tant de faire aboutir certaines revendications que de favoriser une politisation des prisonnier·es, susceptible de mettre en échec les dynamiques d’atomisation et d’individualisation typiques de la prison.

Quels sont les moyens d’action d’un syndicat de prisonniers et prisonnières ? Quelques exemples ?

Ces moyens peuvent être multiples malgré le cadre particulièrement sécuritaire des établissements pénitentiaires, et ne se limitent pas strictement à l’intérieur. Par exemple, ces organisations ont pu avoir recours à différents types de grèves, appels à solidarité et à rassemblements, occupation des cours de promenades, interpellations politiques, action en justice, etc. Le plus souvent, les syndicats de prisonnier·es ont été des organisations fondamentalement non-violentes, ce qui a par ailleurs pu leur attirer l’inimitié d’autres groupements et composantes des mouvements de prisonnier·es, plus insurrectionnalistes.

Si l’on reprend sur ce point la comparaison France/États-Unis, on peut d’ailleurs souligner un point important : les moyens d’action de ces syndicats ne dépendent pas que de leur orientation politique et de leurs choix stratégiques de départ, mais également du contexte politico-institutionnel dans lequel ils naissent et se développent. Ainsi, la lutte juridique a été un terrain particulièrement investi par les organisations étatsuniennes dans la mesure où le tournant des années 1970 coïncide avec un interventionnisme accru des tribunaux dans les affaires carcérales. En d’autres termes, une brèche s’était ouverte, et les organisations sont nombreuses à s’y être engagées. En France, même si le CAP et l’ASPF se sont aventurés sur le terrain juridique, celui-ci était encore largement marqué par une attitude de « laisser-faire » et de retrait, ne s’immisçant qu’exceptionnellement dans la gestion des établissements par l’administration pénitentiaire. Ce n’est qu’une décennie après la naissance l’ASPF, en 1995, que les arrêts Marie et Hardouin du Conseil d’État ouvriront plus largement la voie à l’action juridique des prisonnier·es.

Juillet 2012 : réunion de fondation du Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad, en Argentine. [CTA]

En France notamment, mais aussi dans les autres pays, quelles relations existent (ou pas) entre les syndicats de prisonniers et prisonnières et les organisations syndicales interprofessionnelles ouvrières ?

La question est importante. Elle l’est d’autant plus que, comme souligné, les syndicats de prisonnier·es sont en proie à une répression souvent immédiate et radicale qui rend leur survie dépendante du soutien d’organisations extérieures. Et bien sûr, on pourrait penser que les syndicats extérieurs seraient les premiers alliés de ces organisations. Or, si cela a pu être le cas aux États-Unis, où l’American Federation of Labor ou l’International Workers of the World ont fait preuve de leur appui aux syndicats de prisonnier·es, l’exemple français montre une situation tout à fait différente. L’ASPF a trouvé porte close auprès des centrales syndicales qu’elle a pu démarcher : notamment la CGT, la CFDT et FO. Ces organisations ont refusé de soutenir l’ASPF. La plus grande partie des syndicats ouvriers français a clairement choisi d’ignorer ses appels à l’aide, ce qui a clairement accéléré son déclin et sa disparition. C’est, de bout en bout, la Fédération anarchiste qui est restée le principal soutien de l’Association.

Il faut avoir à l’esprit que de nombreuses centrales syndiquent des surveillant·es, gradé·es, travailleuses et travailleurs sociaux de l’administration pénitentiaire. Ces corps sont quasi systématiquement opposés à toute forme d’action collective des personnes détenues et les sections syndicales qui les représentent sont aujourd’hui encore lancées, à quelques rares exception près, dans une surenchère sécuritaire effrénée. Les principaux syndicats français de l’époque ont donc fait le choix de se ranger du côté de l’institution et non des prisonnier·es. Ce choix ne semble aucunement remis en cause aujourd’hui par ces mêmes centrales. Il y a fort à penser que si un nouveau syndicat de prisonnier·es devait voir le jour aujourd’hui, la situation se répèterait quasiment à l’identique, du côté de ces organisations.

Joël Charbit ; Propos recueillis par Christian Mahieux

[1] En effet, dès 1977, la Cour suprême des États-Unis revient sur ses précédentes orientations et décide que le droit syndical des prisonnier·es ne bénéficie pas de la protection du 1er amendement de la constitution du pays. Cette décision, nommée Jones v. North Carolina Prisoners‘ Unions, met un coup d’arrêt durable à l’expansion du syndicalisme des prisonnier·es.

[2] Clarence Ronald Huff (1974) : Unionization behind the walls : an analytic study of the Ohio Prisoners’ Labor Union movement. Thèse de doctorat, Ohio State University.

[3] Voir, en anglais, australianprisonersunion.org.au/

[4] Pour plus de détail sur ces deux grèves, on peut se reporter par exemple, en français, à « La grève des prisonniers aux États-Unis », Joël Charbit, Gwenola Ricordeau (2018), La vie des Idées, 2018. laviedesidees.fr/La-greve-des-prisonniers-aux-Etats-Unis.html.

[5] Le Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad, initialement affilée à la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) a quitté cette confédération en 2015, période au cours de laquelle il troque « Unico » pour « Unido » dans son titre.

[6] Mary S. Bosworth (2005). Encyclopedia of Prisons and Correctional Facilities. SAGE.

[7] A propos du Black Panther Party, voir notamment : All power to the people – Textes et discours des Blacks Panthers, Editions Syllepse, 2016 ; Comme un goût de révolution – Autobiographie d’une Black Panther, Elaine Brown, Editions Syllepse, 2021 ; Le suicide révolutionnaire, Huey P. Newton, Editions Premiers matins de novembre, 2018.

[8] From Black Power to Prison Power. The Making of Jones v. North Carolina Prisoners Labor Union, Donald F. Tibbs, Editions Palgrave MacMillan, 2012.

[9] Fanny Layani (2019). Fresnes, « Prison algérienne » ? (1954-1962). L’Année du Maghreb. [En ligne] https://journals.openedition.org/anneemaghreb/4771?lang=en

[10] « La détention à Fresnes durant la guerre d’Algérie », Juliette Spire, in Christian Carlier, Juliette Spire, Françoise Wasserman (Eds.) Fresnes, la prison. Les établissements pénitentiaires de Fresnes : 1895-1990. Écomusée de Fresnes, 1990.