Les rapports toujours coupables du capitalisme avec le racisme

Les discriminations racistes dans le monde du travail, énoncées de façon nette et répétée par les institutions, par le Défenseur des droits en particulier, viennent de loin. Nous avons voulu ici exposer ce que nous semblent être les rapports entre capitalisme et racisme dans les continuités : capitalisme/esclavage, colonialisme/travail forcé, salariat, discriminations. Ces continuités montrent à nos yeux la nécessité impérieuse pour nos luttes, nos revendications, notre volonté de transformation sociale, d’intégrer profondément la dimension antiraciste de notre combat syndical.

Retraitée d’Orange, militante de SUD PTT, Verveine Angeli a été membre du secrétariat national de l’Union syndicale Solidaires de 2014 à 2020. Membre d’ATTAC-France, elle est aussi active au sein de la Fédération des associations de solidarité avec tou·te·s les immigré·es.

Cheminot en région Pays-de-Loire, Sébastien Vega est militant SUD-Rail et participe aux commissions immigration et antifasciste de l’Union syndicale Solidaires. Postier retraité, Jean-Paul Dessaux est militant SUD PTT. Il a participé durant des années à la commission fédérale Antillais, Guyanais, Réunionnais et représentait la fédération dans le collectif unitaire qui a notamment publié les brochures L’esclavage républicain.

![[DR] L’empire français](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2023/04/l-empire-français.jpg)

Le capitalisme s’est construit et enrichi avec l’esclavage transatlantique

L’enfance du capitalisme en Europe commence dans la violence, violence pour imposer le salariat aux travailleurs et aux travailleuses indépendant·es et transformer la force de travail en marchandise, violence contre les femmes pour les soumettre au capitalisme patriarcal [1]. Mais violence aussi car les rapports de production capitalistes se sont généralisés sous le régime de l’es- clavage transatlantique qui a permis une accumulation financière considérable. Celle-ci autorisant des investissements qui rendront possible l’existence des premières grandes industries.

Dans une lettre de 1846, Marx écrit : « C’est l’esclavage qui a donné de la valeur aux colonies, ce sont les colonies qui ont créé le commerce du monde, c’est le commerce du monde qui est la condition nécessaire de la grande industrie mécanique. » [2] Les États européens seront les instruments de cette transformation : « Les profits directs et indirects tirés de la traite poussèrent les États à s’impliquer de manière croissante dans les questions économiques et contribuèrent à l’essor de l’économie poli- tique. Ils expliquent le choix de mettre leur puissance militaire au service de l’expansion du capitalisme marchand. » [3] Et l’appel « Commémorer c’est bien, réparer c’est mieux » écrit par le CRAN (Conseil représentatif des associations noires), le Comité d’organisation du 10 mai, l’Union syndicale Solidaires et le collectif DOM de la CGT en 2015 disait: «[…] c’est l’es- clavage qui a en bonne partie financé le capital initial de la Banque de France, et c’est la Banque de France qui a en bonne partie financé l’économie française depuis 200 ans. » [4]

La traite des êtres humains a été un élément important pour la richesse et dans la compétition entre les pays européens qui l’ont pratiquée à grande échelle entre les XVIe et XIXe siècles. Mais un facteur financier déterminant pour le développement des économies européennes est bien l’économie coloniale dans laquelle travaillaient les esclaves, celle des plantations, et du sucre en particulier qui a permis cette accumulation. Dans la brochure réalisée par SUD PTT en 1994 « Antillais, Guyanais, Réunionnais, Nos luttes, notre histoire » , il est dit : « Grâce aux productions des colonies : sucre, café, vanille, coton, épices, bois précieux, tabac, rhum, liqueurs… les bourgeoisies commerçantes des ports de Bordeaux, Nantes, La Rochelle, Saint-Malo, Brest, Le Havre… bâtissent leur essor économique et financier. Essor qui sera aussi celui de toute l’économie française. »

Après l’esclavage, le travail forcé pour alimenter la machine

La traite transatlantique est abolie en 1807, l’esclavage interdit dans les Antilles britanniques en 1833 et il faudra attendre en France 1848 pour que l’abolition de l’esclavage soit décrétée par la seconde République issue de la Révolution de 1848. Pourtant cette abolition de l’esclavage n’a pas été la fin de la violence, bien au contraire. L’émancipation va être de très courte durée. Et l’histoire officielle omet encore un siècle complet de domination totale sous différentes formes légales et appellations. Dès 1852, pour répondre à la fuite des anciens esclaves et aux besoins de main-d’œuvre des propriétaires, l’administration française va publier un décret, le 13 février 1852, imposant le livret de travail tout en ouvrant la voie à « l’immigration dans les colonies ». Il est obligatoire d’avoir un employeur déclaré sous peine d’être qualifié de « vagabond » et d’être puni faute de pouvoir présenter ce livret qui organise la soumission aux intérêts des propriétaires. Outre ce décret de 1852, différents Codes de l’indigénat sont écrits dont le premier pour l’Algérie le 9 février 1875 qui servira de modèle pour d’autres populations : Sénégal et Nouvelle-Calédonie (1887), Madagascar (1899), Afrique occidentale française (1904), Afrique équatoriale (1910), Togo (1923). Au niveau international, la conférence de Berlin (1885) marque le partage et le dépeçage de l’Afrique. Cette phase peut se résumer ainsi : à l’esclavage « privé » des colons et propriétaires va succéder un siècle d’esclavage « public », un siècle d’esclavage républicain organisé par l’État colonial. S’organise ainsi le début de la véritable colonisation sous différentes formes – structurée par des textes émanant des États – mais sur un fond commun de massacres généralisés, de déportations et destruction de populations entières, de viols de masse. C’est aussi cela le travail forcé ! On peut penser, dans des registres différents, à la mise en œuvre de l’occupation totale du territoire algérien dans les années 1830 et au chantier « Congo- Océan » mené par la Société de construction des Batignolles (aujourd’hui Spie) avec des milliers de morts, un taux de mortalité de 57 % des effectifs précise le ministre des colonies en 1928, André Maginot.

![Brochure de la CGTU, 1933 [DR]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2023/04/brochure-CGTU-1933.jpg)

Le travail forcé a persisté en Afrique en particulier mais aussi sur un autre continent, l’Asie, ou d’autres régions comme les Mascareignes, sous le nom de l’engagisme. Ainsi, le travail forcé avec son lot de violences pour l’exploitation et l’appropriation des ressources naturelles a continué à apporter de l’eau au moulin des entreprises capitalistes européennes dans l’agriculture, dans l’extraction. « L’envol du prix du caoutchouc fut porté dans les années 1880 par l’invention de la bicyclette puis de l’automobile dont le fonctionnement nécessitait l’emploi de caoutchouc vulcanisé… En apparence, le caoutchouc était collecté par les compagnies comme un impôt en nature. La réalité du régime du caoutchouc était toutefois fort différente comme en attestent les effroyables mutilations auxquelles donnait lieu le défaut de paiement de cet impôt. » [5] Et cela dure, en 1930, la France, la Belgique et le Portugal refusent de ratifier une convention internationale sur le travail forcé dans les colonies élaborée par le Bureau international du travail. Il faudra attendre la loi Houhouët-Boigny du 11 avril 1946 pour que le travail forcé en Afrique occidentale française soit supprimé. Ainsi le salariat qui s’est généralisé dans le capitalisme a été compatible avec l’esclavage et le travail forcé. Par ailleurs, il est important de rappeler que Haïti, première république noire indépendante en 1804 issue de la révolte victorieuse des esclaves, fut contrainte d’indemniser les héritiers de leurs anciens maîtres esclavagistes. Ce fardeau de la « double dette » a pesé sur Haïti pendant plus d’un siècle. Ce qui a notamment généré d’immenses profits pour le Crédit industriel et commercial (CIC) d’après une enquête du New York Times parue en 2022.

L’entreprise coloniale et le racisme scientifique ou religieux comme justification

La construction scientifique du racisme en France [6] a créé une hiérarchie des races permettant ainsi de justifier idéologiquement l’exploitation esclavagiste, le travail forcé, les corvées… Ce racisme s’exprime alors largement dans les discours politiques et journalistiques et notamment sous l’angle de la place des colonisé·es dans le travail, dans des rapports de domination et d’exploitation. En Algérie, les « Français musulmans » sont présentés comme profondément rétifs au travail. La révolution française est loin et la France universaliste des droits de l’homme aussi. Dans d’autres pays, ce sont également des justifications religieuses basées sur des lectures conservatrices de la Bible qui sont venues argumenter la discrimination raciale, c’était particulièrement le cas dans les sociétés nord-américaines et d’Afrique du Sud, qui a établi le régime d’apartheid, aboli en 1991 seulement suite à la longue lutte de l’ANC.

Si ce racisme est aujourd’hui officiellement condamné par la loi, des injures du type « il fait un travail d’arabe », « c’est un travail de nègre » sont pourtant toujours utilisées avec leur lot de conséquences pour les personnes qui en sont victimes. Il est utile d’en reconstituer l’origine et le sens, même si cela ramène à plus de 100 ans en arrière. Cela permet notamment de comprendre quel est le lien entre ces stéréotypes et injures racistes et les discriminations systémiques assumées ou inconscientes à l’embauche ou dans la carrière professionnelle, et un harcèlement raciste dont les travailleurs et travailleuses racisé·es disent être victimes.

Une expérience de la dénonciation coloniale : SUD PTT

Le syndicalisme émancipateur dont nous nous revendiquons s’est exprimé sur ces sujets et a lutté dans l’entre-deux-guerres, pendant la décolonisation ou dans les années 60 et 70 quand de très nombreux travailleur·euses migrant·es issu·es des anciennes colonies sont arrivé·es en France. Nous signalons ici le travail de SUD PTT avec la commission Antillais Guyanais Réunionnais [7], qui a entamé dans les années 1990, un travail sur les revendications des originaires des départements d’Outre-Mer (DOM) : en particulier le droit aux mutations, aux congés bonifiés et à l’indemnité d’éloignement (refusée aux originaires des DOM travaillant en France métropolitaine et accordée aux Français·es originaires de métropole travaillant dans les DOM) et sur les liens à faire avec l’histoire propre de la population de ceux-ci. La brochure indiquait dans sa présentation « Revenir au pays, transformons ce slogan en réalité !… Au fil de nos discussions, il nous est apparu important de restituer l’histoire de nos luttes et l’histoire de nos peuples afin de replacer notre campagne mutations dans le droit fil de nos acquis des années 70. En un mot, revenir au pays, pour les originaires des DOM, ce n’est pas être “ muté ”. C’est retrouver ses racines, sa culture… » L’objectif pour le syndicat était de prendre en compte les revendications des personnes originaires de ces départements d’outre-mer que le gouvernement français avait fait venir via le Bumidom (Bureau pour le développement des migrations dans les départements d’outre-mer) de 1963 à 1981 pour encourager à l’émigration et l’organiser vers la France et contribuer à défendre leurs droits quand ils travaillaient dans les services de la région parisienne ou rouennaise. Il s’agissait aussi de combattre la situation de sous-équipement public dans ces départements restés français, situation qui n’a fait que s’aggraver par la suite. La dénonciation des discriminations comme de la situation coloniale étaient au cœur de ce travail, toujours dans la même brochure: «L’idée selon laquelle le système politique, la technologie, le “ progrès ” et le mode de vie métropolitains – c’est-à-dire européen – seraient supérieurs, n’est pas nouvelle. Elle permet de maintenir en état de soumission les peuples du Tiers-monde. La République (française)… sinon le chaos en quelque sorte. Au nom de ces valeurs, l’Europe a colonisé et mené des guerres pendant des siècles. Alors que les Antilles, la Guyane et la Réunion sont des départements – comme les autres ? – depuis bien- tôt 40 ans, l’égalité n’est toujours pas de mise. »

Le capitalisme à l’international

Aujourd’hui, la décolonisation s’est fait suite aux luttes et aux guerres d’indépendance (Indochine, Algérie) conduites par les peuples opprimés, à l’exception d’un certain nombre de territoires. Ils sont nombreux pour la France : Antilles, Guyane, Réunion, Mayotte (en dépit du désaccord de la communauté internationale et du droit international), Kanaky, Tahiti, Mururoa… ce qui permet notamment à la France de se vanter d’être une puissance maritime d’exception. Ils existent aussi dans d’autres cas : Ceuta et Melilla, villes espagnoles sur la côte marocaine… Au-delà, le lien néocolonial avec les anciennes colonies est toujours important, à travers notamment le système de la « Françafrique » : le franc CFA est la monnaie principale de l’Afrique de l’Ouest, la France exploite des ressources stratégiques d’uranium au Niger, de pétrole et de gaz [8]… Les affaires Elf et autour de l’empire économique de Bolloré ont mis en lumière les ramifications de ces rapports d’exploitation capitalistes. Les cultures vivrières sont abandonnées au profit de cultures d’exportation pour de grandes firmes multinationales (cacao, café, bananes, légumes pour l’ex- port…). L’Afrique, théâtre d’intérêts impérialistes, devient celui de la compétition des puissances occidentales mais aussi de la Chine, de la Russie et de la Turquie. Dans de telles continuités d’exploitation, la dette vient couronner une politique de dépendance aux créanciers internationaux freinant toute politique économique de développement indépendante.

![[DR]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2023/04/jeune-ne-quitte-pas-ton-pays.jpg)

Si les États portent depuis toujours la responsabilité de ce développement inégal, les grandes entreprises sont à la pointe de l’exploitation sans complexe des travailleurs et travailleuses de ces pays. Et ce jusqu’au plus petit détail : ainsi, le développement des entreprises de télécommunications en Afrique s’est fait en rachetant les opérateurs locaux, avec des licenciements à la clé en règle générale, mais aussi en utilisant le travail informel de milliers d’enfants vendant dans les rues les cartes prépayées. La loi sur le devoir de vigilance votée en France en mars 2017 sous la pression des ONG de solidarité internationale et avec le soutien des syndicats est un instrument, imparfait, mais existant, pour imposer un contrôle et de possibles sanctions contre la pratique de prédation des multinationales en lien avec les organisations et associations locales. Faire connaître cet instrument, c’est aussi s’inscrire dans la tradition de solidarité internationaliste du mouvement ouvrier et inviter nos organisations et sections syndicales à se mêler des situations faites aux salarié·es exploité·es par nos entreprises parfois à des milliers de kilomètres mais aussi plus près : salarié·es de la sous-traitance, des filiales françaises et étrangères, des fournisseurs ; et des situations faites aussi aux populations locales, notamment autour des enjeux environnementaux ou de respect des droits humains. Si cette loi française a eu un écho dans de nombreux pays, il est à noter que la France est aujourd’hui un des principaux obstacles à la mise en place d’un devoir de vigilance au niveau européen. [9]

Des discriminations à combattre dans chaque entreprise

C’est à la lumière de cette histoire et de cette géographie du capitalisme mondial qu’il convient aussi d’analyser et d’agir comme syndicat ici. Ce qu’ont fait les camarades de SUD PTT, c’est reconstituer les fils qui lient l’esclavage, le travail forcé, aux discriminations et aux revendications actuelles. Saïd Bouamama, dans son livre Des classes dangereuses à l’ennemi intérieur. Capitalisme, immigrations, racisme, paru chez Syllepse en 2021, retrace également en détail cet historique pour faire le lien avec les discriminations racistes, « une arme de division massive ». Quand nous voulons agir auprès de nos collègues concernant des discriminations racistes subies dans le monde du travail, il est utile aussi de faire ce cheminement : pourquoi, alors qu’ielles sont né·es en France, les descendant·es racisé·es des immigré·es d’anciennes colonies ou des originaires des DOM des années 60 et 70 sont toujours victimes de discriminations reconnues dans le travail : à l’embauche, dans l’attribution des postes, des responsabilités, dans la carrière, dans l’avancement ; et sont victimes de harcèlements spécifiques de la part de leurs supérieurs ou des personnes qui se pensent supérieures ? Le racisme, parce qu’il s’est construit historiquement, est un système. Les problèmes que certain·es d’entre nous ont dans le monde du travail ne résultent pas seule- ment d’un employeur ou d’un chef malveillant, d’un ou une collègue raciste ou islamophobe et pas seulement d’actes conscients. Les discriminations peuvent être cachées parce qu’indirectes : quand on n’embauche pas de personnes de certains quartiers populaires, ce n’est pas nécessairement raciste, mais le résultat est pour- tant le renforcement de la discrimination raciste parce que dans ces quartiers vivent de nombreux enfants d’immigré·es.

Elles sont aussi renforcées par des dispositions légales discriminatoires : maintien de clauses de nationalité qui permettent d’embaucher hors statut, lois antiterroristes qui permettent le licenciement administratif ou le retrait des accès au travail pour des personnes sur simple soupçon (dans les transports notamment), multiples dispositions sur le voile dont la possibilité d’inter- dire le port de signes religieux dans le règlement intérieur des entreprises privées. [10] Les chiffres, ceux des ministères, du Défenseur des droits, documentent largement cette affaire. Les enfants d’immigré·es se disent plus discriminés que les personnes immigrées, c’est-à-dire nées à l’étranger elles-mêmes. Cela ne veut certes pas dire que les immigré·es arrivé·es récemment ont une meilleure situation, mais ce que mettent en cause ceux et celles qui sont né·es en France c’est le refus de l’égalité des droits qui leur est signifié dans toute une série de domaines de la vie sociale et dans le travail en tout premier lieu. Les rapports du Défenseur des droits sont édifiants tant sur la perception des discriminations que sur l’absence de politique publique pour les prévenir [11]. Il faut préciser que cela vaut tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Le refus d’établir des données statistiques [12] permettant dans les entreprises de suivre l’embauche, la carrière, la rémunération des personnes racisées tient autant à la volonté politique de maintenir l’illusion d’une égalité de traitement, alors que tout dit le contraire, que de la volonté du patronat de ne pas avoir de comptes à rendre sur sa gestion du personnel et de payer le moins possible (voir les réticences s’agissant de l’égalité entre hommes et femmes). Face aux discours lénifiants de promotion de la diversité, il faut demander des comptes : combien de personnes racisées embauchées, à quels postes, comment sont-elles payées, quelles responsabilités ont-elles ? Les instruments statistiques basés sur le déclaratif des personnes peu- vent être mobilisés. Les instruments existent comme la méthode Clerc, outil utilisé par la CGT au départ pour démontrer et faire reconnaître la discrimination syndicale [13] et qui a été reconnu dans plusieurs procédures judiciaires. Utiliser de tels outils, c’est se donner les moyens de rendre visibles et de commencer à combattre les discriminations racistes dans nos services, comme les inégalités hommes-femmes.

Égalité des droits, égalité des statuts

On sait que le patronat divise pour mieux régner : individualisation des salaires, primes au mérite… Dans un contexte où le monde du travail est profondément divisé, il faut comprendre les origines de ces divisions, prendre en compte comment le capitalisme a modifié le marché mondial via la mondialisation ou la transnationalisation des échanges commerciaux, le monde des entreprises, leur structuration et le marché du travail. En France, en 1924, le recrutement et la sélection des immigrés européens sont directement aux mains du patronat qui a lui-même mis en place la SGI (Société générale d’immigration) qualifiée de « société négrière » par les syndicats. Après la seconde guerre mondiale, pour la reconstruction de la France et pour les besoins de l’industrie, le patronat et l’État font appel massivement à la main-d’œuvre étrangère. La législation sur les étrangers en novembre 1945 et la création de l’ONI (Office national d’immigration) en 1946 inaugurent une nouvelle ère de planification et de contrôle de la sélection de la main-d’œuvre étrangère en fonction des besoins de l’activité économique pendant la période dite des « trente glorieuses ». L’immigration continue, elle n’est pas près de s’arrêter si on ajoute les raisons climatiques aux guerres, aux dictatures, à la pauvreté et au sous-développement. La mobilité géographique est le signe des crises multiples des sociétés mais aussi l’expression du refus de ceux et celles qui migrent, à l’ère de la mondialisation, d’être assigné à une existence, un territoire… Le refus d’accorder à ceux et celles qui arrivent en France et en Europe des droits, et en particulier le droit de travailler dans des conditions légales, les met en situation d’exploitation maximale, de risques au plan de la santé et de la sécurité au travail car il s’agit souvent d’emplois pénibles, dangereux, usants… Et il ne s’agit pas pour le patronat seulement de « diviser pour mieux régner » ou d’utiliser des travailleur·euses illégaux pour faire pression à la baisse des salaires : il s’agit d’utiliser ce marché du travail en strates au mieux : tout en bas les sans- papiers, au-dessus les immigré·es et sou- vent ceux et celles-ci divisées par nationalités comme dans le secteur des BTP14, à côté les femmes (toujours moins payées) et ainsi de suite.

Quand le gouvernement met en avant « les métiers en tension » pour sa nouvelle loi sur l’immigration, il ne dit pas autre chose que ce que le patronat veut entendre : « Il nous faut de la main-d’œuvre pour des métiers dangereux, fatigants et mal payés. » Et à un autre niveau, « il nous faut aussi de la main-d’œuvre qualifiée que nous n’aurons pas à former ». Ainsi les pays du Maghreb sont saignés, leurs personnels qualifiés de santé, informaticien·nes, formé·es sur place donc sans coût pour la société française, encouragé·es à venir travailler en France, mais là aussi sans égalité assurée au plan des statuts et des salaires. Ainsi, des États en crise économique et démocratique laissent partir ceux et celles qu’ils ont formées, appauvrissant un peu plus leur propre société. Cette situation n’est pas nouvelle : dans les années 60 jusqu’aux années 70, les missions pour recruter et faire venir des travailleurs pour l’automobile, les mines, la sidérurgie, ou dans de grandes entreprises publiques comme la SNCF, ont été nombreuses15. Pour ces travailleurs, pas d’égalité, pas de statut, il faudra de grandes grèves dans l’automobile [16] pour obtenir une carrière pour les OS, dans les houillères [17], de nombreuses luttes à la SNCF pour obtenir des droits refusés aux non-français, puis un combat juridique acharné [18]. Aux Houillères, comme à la SNCF ou à la Poste, la clause de nationalité interdisait l’accès aux statuts spécifiques de ces entreprises ou l’accès au statut de fonctionnaire à la Poste. Les inégalités se manifestaient dans le type d’emploi, dans les salaires, mais elles ont perduré pour les droits à la retraite ou le traitement et le reclassement des travailleurs après la fermeture des mines.

La sous-traitance comme mode de travail pour les immigré·es

La sous-traitance est particulièrement importante en France où le capital s’est organisé entre grandes entreprises de cadres et multiples petites structures sous-traitantes à l’étranger ou en France, y compris avec des sous-traitances en cascades et de l’intérim pour terminer. Le patron d’Alcatel en 2001, Serge Tchuruk, déclarait « Alcatel doit devenir une entreprise sans usines » [19]. La généralisation de la sous-traitance permet la captation de la valeur au profit des actionnaires. Si cette structuration du capital touche l’ensemble du marché du travail et divise les collectifs de travail, les travailleurs et travailleuses immigré·es en font massivement les frais : à l’exemple des travailleuses femmes de chambre de l’hôtel Ibis qui ont fait grève pendant 22 mois contre le groupe Accor [20], des travailleurs sans-papiers de Chronopost, DPD (toutes deux filiales de la Poste), RSI (groupe d’intérim dans le bâti- ment). Quoi de plus facile pour la Poste dans le traitement du colis que de demander à ses filiales de recruter par intérim, au besoin par plusieurs entreprises en cascade, des travailleurs pour les créneaux en horaires de nuit et les emplois les plus pénibles, avec des difficultés d’accès aux entrepôts situés en général loin des centres-villes. Rappelons-nous l’époque où les personnels de cette entreprise travaillant de nuit avaient des avantages en matière de salaire, de temps de travail, de retraite… La situation a évolué, l’entreprise s’est adaptée à la concurrence pour laquelle elle applique les méthodes capitalistes avec passion… le capitalisme postal fait son marché du travail de cette manière désormais. Pour l’entreprise, l’embauche de main-d’œuvre sans papiers est transparente, elle n’a aucune responsabilité. Patrons du CAC40 dans l’industrie ou dans les services, patrons publics, finance internationale… tous s’organisent pour profiter au maximum de cette main- d’œuvre immigrée, légale ou non.

Ça ne s’arrête pas là : la nouvelle manne du travail des auto-entrepreneurs est arrivée et s’est massivement développée. Le capitalisme réinvente sans cesse ses services et de nouvelles formes d’exploitation: quoi de plus simple et de plus rentable pour Deliveroo, Uber et tant d’autres que d’utiliser sous forme de contrat commercial de jeunes immigrés en vélo, en scooter, en véhicule utilitaire. Dans les grandes villes françaises en particulier, le développement de la livraison fait ressortir la racisation de ce mode d’exploitation.

Alors l’unité des travailleur·euses, mais comment ?

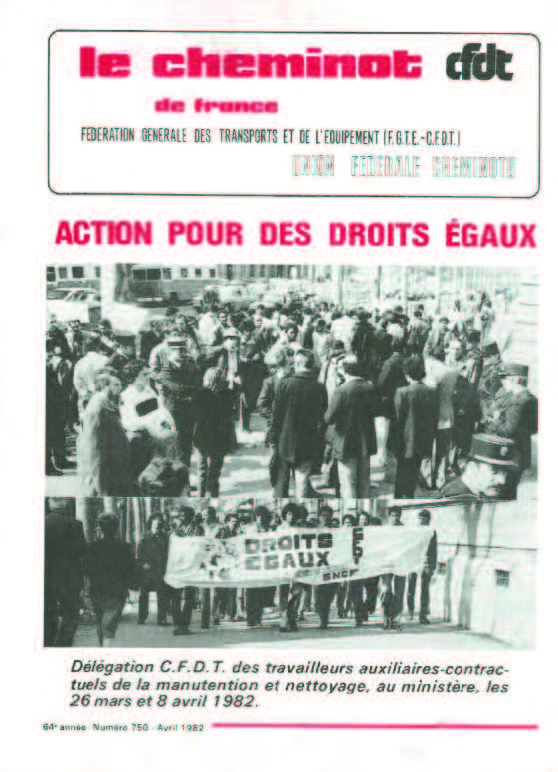

Le racisme est donc profondément lié au capitalisme. Mais dans cette situation d’inégalités généralisées, toutes les places ne sont pas équivalentes. Cela veut dire que pour construire l’unité de notre classe, la première chose à faire c’est de connaître, reconnaître les discriminations et les situations d’inégalité existantes. Quand il s’agit pour le syndicat de prendre en compte les situations de discrimination raciste dans l’entreprise, il faut être en capacité non seulement d’entendre les salarié·es qui s’en plaignent mais d’être attentif·ves à l’existence de ces situations que toutes les statistiques mettent en évidence, parce que malheureusement de nombreuses personnes intègrent la difficulté à aller contre ce qui semble être une fatalité. C’est plus difficile que pour la lutte contre les inégalités de genre, parce que même si c’est de manière opportuniste et sans que les véritables moyens de les combattre soient mis en œuvre, celle-ci a une place dans les négociations et les « relations sociales ». Les combats, grèves, luttes auxquelles nous avons fait référence ont des caractéristiques : ce sont des conflits longs, difficiles, qui ne peuvent être gagnés que par une auto-organisation importante. On ne fait pas grève pendant des mois si on n’est pas organisé de façon solidaire et avec la démocratie des premiers et premières concernées. Ça n’exclut nullement l’implication syndicale, et le soutien large. Ces conflits ont reçu des soutiens, mais la forme même qu’ils prennent est différente de celle de conflits plus classiques et l’engagement y est très important pour des personnes qui ne sont pas militant·es au départ mais en revanche engagé·es de toutes leurs forces, avec ce que cela implique de salaires perdus, de temps passé, de menaces de répression… dans la volonté de conquérir des droits. Cela peut amener aussi à des formes d’organisation spécifiques pas nécessairement contradictoires avec l’engagement ou le soutien syndical : organisation par un collectif de sans-papiers (celui de Vitry pour les sans-papiers des filiales de la Poste), collectifs internes aux syndicats (à la CGT dans le cas des Houillères du Nord, à la CFDT-Cheminots puis à SUD-Rail pour la SNCF), création d’associations notamment quand il s’est agi de défendre les droits des travailleurs qui n’étaient plus dans l’entreprise licenciés ou retraités (dans le cas des mineurs et des cheminots marocains de la SNCF).

Mais il faut aussi que le syndicat soit un outil pour toutes les luttes. Bien sûr dans nos entreprises, mais aussi dans tous les combats qui se mènent contre toutes les conséquences sociales, humaines, économiques. On pense ici à la question des réparations concrètes, à tous points de vue, qu’il s’agisse de l’esclavage et du travail forcé mais aussi – question plus que proche ! – des combats menés aux Antilles pour imposer un programme complet pour réparer les effets destructeurs du chlordécone, pesticide employé massivement pour la culture de la banane et responsable de pollutions aux conséquences innombrables sur l’environnement et les populations locales (ce, alors que sa toxicité était établie) [21]. Claire- ment, nous militons pour que ces luttes poussent à regrouper toutes les forces qui travaillent sur une série de problématiques qui dépassent évidemment le seul cadre de l’entreprise !

Notre syndicalisme doit y prendre toute sa place ! Pour notre syndicalisme, lutter concrètement contre toutes les formes de racisme, cela veut dire de la formation, de la disponibilité, la volonté de lutter contre toutes les discriminations, les exploitations et les dominations, de populariser les luttes, une souplesse sur les formes d’organisation, le respect de la parole et de l’organisation des premiers et premières concerné·es.

⬛ Verveine Angeli, Sébastien Vega et Jean-Paul Dessaux

[1] Voir à ce sujet Caliban et la sorcière (Entremonde, 2017), où Silvia Federici explore les rap- ports à l’origine du capitalisme entre esclavage et chasse aux sorcières.

[2] Cité par Alternatives économiques, 1er juin 2021.

[3] Cécile Vidal, « Des empires esclavagistes. Impérialisme, colonialisme et esclavage dans les mondes atlantiques XVe-XVIIIe siècle », Les mondes de l’esclavage (collectif), Le Seuil, 2021.

[4] Voir « L’esclavage républicain » (collectif), Les utopiques n° 8, Syllepse, été 2018.

[5] Reuben Loffman dans Les mondes de l’esclavage, p. 338 « Le régime du caoutchouc : esclavage et travail forcé, le Congo de Léopold II 1885-1908 ».

[6] Arthur de Gobineau publie, en 1853, Essai sur l’inégalité des races humaines.

[7] Voir aussi Théo Roumier, « Antillais·es, Guyanais·es, Réunionnais·es en lutte », Les utopiques n° 8, Syllepse, été 2018.

[8] Voir survie.org

[9] www.asso-sherpa.org/devoir-de-vigilance-agir-plutot-communiquer

[10] Voir aussi « Du plancher pourri au plafond de verre du monde du travail », Racismes de France, coordonné par Omar Slaouti et Olivier Le Cour Grandmaison, La Découverte, 2020.

[11] www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapports/2020/06/-discriminations-et-origines-lurgence-dagir www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2022/12/conclusions-du-comite-de-lonu-pour-lelimination-de-la-discrimination

[12] Il est tout à fait possible de produire des « données non-financières » sur la base des déclarations individuelles des personnes perçues comme «non blanches», ce qui est la méthode du Défenseur des droits.

[13] C’est la construction d’un diagramme en nuage de points qui permet de faire apparaître la situation des individu·es les un·es par rapport aux autres quant à la rémunération, l’avancement de carrière… C’est cet outil qui a servi de base pour indemniser les Chibanis quand ils ont gagné leur procès contre la SNCF.

[14] Voir à ce sujet Chantier interdit au public de Nicolas Jounin, La Découverte, 2008.

[15] www.mediapart.fr/journal/culture-et-idees/091222/les-gueules-noires-du-maroc-oubliees-de-l-histoire-de-france, sur les Marocains recrutés pour travailler dans les mines du Nord.

[16] Voir à ce sujet l’article de Vincent Gay dans Les utopiques n° 8, « Les ouvriers immigrés de Citroën et Talbot ».

[17] Saïd Bouamama, Jessy Cormont : De la tête baissée à la conquête de la dignité – Histoire de l’AMMN (Association des Mineurs Marocains du Nord-Pas-de-Calais), octobre 2020.

[18] Ce recours juridique a été soutenu par le Défenseur des droits qui en a tiré un bilan : www.defenseurdesdroits.fr/fr/etudes-et-recherches/2021/04/etudes-et-resultats-la-mobilisation-collective-des-cheminots-ps25.

[19] Il réduira le personnel des deux tiers et le nombre d’usines de trois quarts…

[20] Leur victoire a permis toute une série d’avancées mais pas l’intégration au groupe Accor.

[21] www.sudptt.org/Chlordecone-Ils-vont-marcher-tout-le-mois-d-aout-On-les-soutient-on-marcherawww.leguevaques.com/CHLORDECONE-Appel-a-l-union-sacree_a849.html

- Du congrès Solidaires… - 31 août 2024

- Dialectik Football - 30 août 2024

- Le Miroir du football : un journal de référence - 29 août 2024