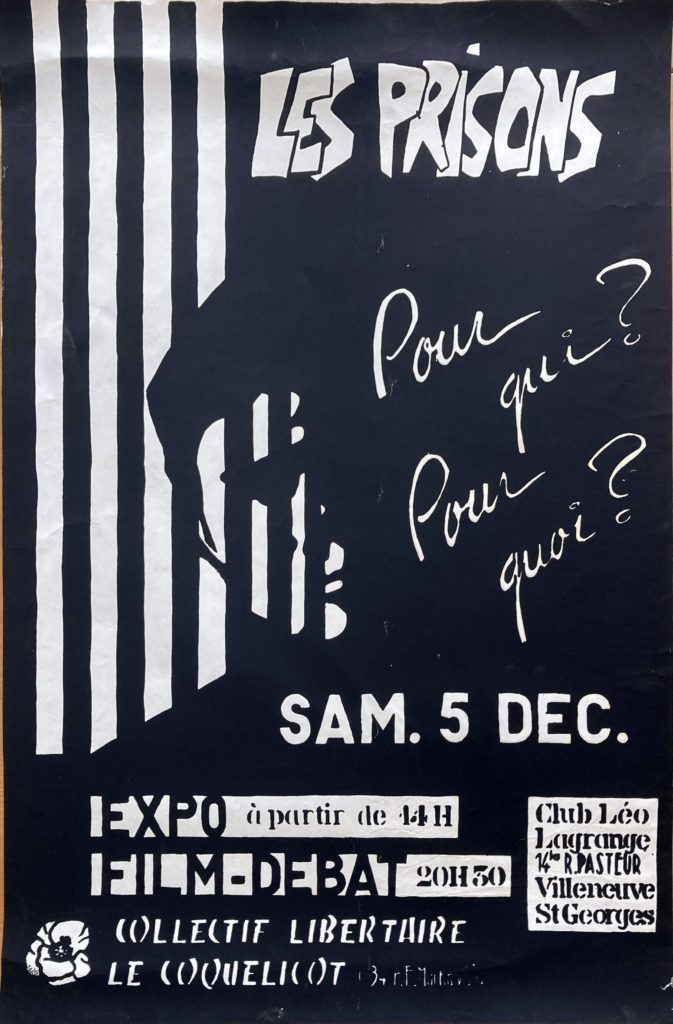

L’enferment par-delà la prison

Pourquoi enfermer des individus ? Quelles sont les raisons de les priver de leurs libertés ? Ces questionnements paraîtraient naïfs si la diversité des réponses ne trahissait pas une large gamme de « bonnes raisons » souvent avancées pour justifier des pratiques d’enfermement. Punir, éduquer, soigner, protéger, autant de justifications sur lesquelles reposent diverses pratiques d’enfermement.

Sociologue à l’hôpital psychiatrique Gérard Marchant de Toulouse, Tristan Renard est adhérent de Sud santé sociaux Haute Garonne. Son travail de recherche et de formation porte essentiellement sur les questions des violences et sur les évolutions et imbrications du système pénal et psychiatrique.

Psychiatrisation de la prison et pénalisation de la psychiatrie

Pourquoi enfermer des individus ? Quelles sont les raisons de les priver de leurs libertés ? Ces questionnements paraîtraient naïfs si la diversité des réponses ne trahissait pas une large gamme de « bonnes raisons » souvent avancées pour justifier des pratiques d’enfermement. Punir, éduquer, soigner, protéger, autant de justifications sur lesquelles reposent diverses pratiques d’enfermement. Regarder les continuités, les fausses séparations, les articulations autour de ces raisons implique ne pas réduire la question de l’enfermement au « carcéral » ou au « bâtiment prison » : car on peut être enfermé en psychiatrie ou en prison et on peut être enfermé « dehors » ou chez soi. En réalité, la problématique contemporaine de l’enfermement se traduit par un double processus : la psychiatrisation de l’enfermement carcéral qui se traduit par une présence accrue de malades mentaux et de soins psychiatrique en prison et la pénalisation de la psychiatrie qui se traduit par l’enrôlement du soin psychiatrique au service de la pénalité et par une hausse conséquente des soins sans consentement [1].

La présence en prison de personnes atteintes de troubles ou de maladies mentales est attestée depuis longtemps. Une étude menée en 2007 montre, par exemple, qu’entre 70% et 80% des détenus étudiés présentaient un trouble mental, que 20% avaient des antécédents de suivi psychiatrique et 25% souffraient de trouble psychotiques, dont 8% de schizophrénie [2]. La pénalisation de la psychiatrie concerne en premier lieu le développement très important des « soins pénalement ordonnés » (les injonctions thérapeutiques, les obligations de soins ou les injonctions de soin) qui impliquent les professionnel∙les du soin (essentiellement du côté de la psychiatrie) dans le suivi de personnes condamnées par des délits ou des crimes ; en second lieu, l’explosion du nombre de mesures de soins sans consentements de 77 000 en 2012 à 95 600 en 2018. Mais est-ce que ces formes d’enfermement sont liées, peut-on les penser ensemble ?

Psychiatrie et prison : aux origines de l’enfermement

Sur le plan historique, ces deux formes d’enfermement (carcéral et psychiatrique) sont intimement liés. Rappelons que les XVIIème et XVIIIème siècles constituent une période d’internement massif, désignée par le philosophe Michel Foucault sous le terme de « grand renfermement » pour décrire la façon dont, à cette époque, sont enfermés ensemble, dans des hospices, des individus présentant des problématiques très diverses (vagabondage, prostitution, folie, criminalité). La raison de l’enfermement de ces personnes réside alors dans le trouble à l’ordre public et dans la crainte qu’elles inspirent.

La séparation de l’enfermement carcéral et psychiatrique

Les choses évoluent nettement au XIXème siècle dans les suites de la Révolution française. La naissance et le développement d’un système judiciaire repose sur la séparation de la folie et du crime. Le code pénal de 1810, à travers son article 64, va ainsi affirmer qu’il n’y a « ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au moment de l’action, ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister ». Cet article s’inscrit dans une idéologie du « libre arbitre » selon laquelle un individu choisi en toute conscience d’agir de manière illégale. En conséquent celui qui n’a pas son « libre arbitre » ne peut être juger. L’ensemble des punitions appliquées aux personnes condamnées (parmi lesquelles l’enfermement carcéral prendra une place croissante) ne concerne que des individus considérés comme responsables de leurs actes. Pour les autres il y aura les asiles d’aliénés. Ces derniers sont créés en 1838 par une loi du ministère de l’Intérieur, portée par des médecins, et sont destinés à accueillir un public qui y sera enfermé essentiellement pour des raisons médicales, mais pas seulement puisqu’une hospitalisation d’office peut être décidée par le préfet pour les individus dont « l’état d’aliénation compromettait l’ordre public ou la sûreté des personnes ». Dans ces asiles se retrouvent enfermé des personnes considérées comme « aliénées » envoyées par leurs familles, par les préfets ou par suite d’irresponsabilisation pénale.

Le XIXème siècle voit donc la naissance de modes d’enfermement différenciés selon les problématiques des personnes concernées. Dès lors le nombre d’individus enfermés va progresser : il y a 16255 personnes internées en 1844 contre 42077 en 1874 et 40 291 détenues contre 46 571 en 1874.

Une séparation remise en cause par les mouvements sécuritaires de « Défense sociale »

Pour autant, cette séparation est remise en question autour de plusieurs problématiques [3] (avec la présence déjà constatée de malades mentaux dans les prisons) et notamment autour de polémiques politiques et scientifiques sur les frontières du crime et de folie. Ces polémiques se traduisent par une forte polarisation idéologique autour d’enjeux sécuritaires. Le XIXème siècle est ainsi marqué par le développement de théories visant à expliquer, par la biologie, les différences culturelles et sociales entre les individus (comme les différences de « races ») mais aussi leur comportement social, dans une perspective évolutionniste de hiérarchisation (les « évolué∙es » et les « sauvages »). Ainsi, certaines théories prétendent expliquer la commission d’actes criminels en cherchant à repérer des prédispositions biologiques (des « atavismes », c’est-à-dire des signes d’arriération) chez les criminels. C’est le cas notamment de l’anthropologie criminelle, autour de la figure du médecin Cesare Lombroso qui publiera, en 1876, un ouvrage intitulé L’Homme criminel, dans lequel il développera une lecture biologique de la criminalité (qui sera complétement démontée plus tard par des travaux scientifiques).

Ces théories servent de support à des courants politiques sécuritaires, qui cherchent à durcir les lois. Notamment le courant dit de la « défense sociale », pour qui l’objectif du système judiciaire ne devrait pas être de juger les individus en fonction de leur responsabilité vis-à-vis des actes commis mais de les juger en fonction de leur dangerosité. Dans le viseur de ces discours : les récidivistes ou les « fous dangereux ». Et puisqu’il s’agit de protéger la société des individus, il ne peut être question de les réhabiliter ou de les soigner. Mais il faut neutraliser ou éliminer le danger par des mesures d’enfermement, de bannissement ou d’élimination. La notion centrale de dangerosité implique, pour ce courant, l’abolition de la différence entre l’enfermement psychiatrique et carcéral puisque ce qui doit être « traité » c’est le danger incarné par l’individu et non sa problématique. Ce courant connaitra une influence dans certains pays comme la Belgique, mais aussi l’Italie fasciste et l’Allemagne nazie. Au sortir de la Seconde guerre mondiale , les deux grandes figures institutionnelles de l’enfermement connaitront des évolutions très similaires.

Après la seconde guerre mondiale

L’expérience de la guerre marque fortement les réformateurs des trente glorieuses. L’expérience concentrationnaire, le fait que de nombreux et nombreuses résistant∙es aient connu l’incarcération, la mort par la faim de 45 000 malades mentaux dans les asiles en France (tandis que près de 300 000 étaient éliminés dans l’Allemagne nazie) contribuent à rendre illégitime les formes d’enfermement qui prévalaient et qui avaient été largement employés par les régimes nazis et fascistes. Du côté carcéral, une large réforme va être annoncée sous l’égide de Paul Amor en affirmant que l’objectif de l’enfermement est « l’amendement et le reclassement social du condamné ». Parmi les mesures : le renforcement de la formation des personnels pénitentiaires, le développement de services sociaux, éducatifs et de soins en prison. Celles-ci seront progressivement appliquées au long des 40 années suivantes.

Du côté asilaire, une nouvelle génération de psychiatres, remet en question la centralité de l’hôpital dans le traitement des personnes atteintes de problèmes mentaux, avec des théories ou des thérapies innovantes [4]. Ce mouvement, hétéroclite aboutira, avec l’apport et la diffusion de l’usage des médicaments, à la politique de sectorisation qui sera mise en place dans la seconde moitié du XXème siècle.

Mais le parallélisme ne s’arrête pas là car certaines évolutions vont toucher, de la même façon, la prison et l’asile. Tout d’abord une diversification du personnel intervenant dans ces institutions : en prison les surveillant∙es seront « accompagné∙es » de travailleurs et travailleuses sociaux, d’enseignant∙es, de soignant∙es ; dans les hôpitaux psychiatriques, le couple médecin/infirmier sera complété par d’autres professionnels. Ensuite, « l’ouverture » de ces institutions vers l’extérieur, avec le développement sous diverses formes des alternatives à l’incarcération et de la probation en ce qui concerne la prison ; le développement de la politique de secteur et des alternatives à l’hospitalisation pour la psychiatrie. Enfin, c’est une politique « d’affirmation des droits », qui consiste pour ces institutions à promouvoir, sur la forme du moins et parfois dans les faits, le droit des publics accueillis : droit de vote, droit d’accès aux soins pour les personnes détenues, droits des patients et patientes dans les hôpitaux psychiatriques. Ces évolutions,, portées à la fois par des élans réformateurs et réformistes d’acteurs sociaux, mais aussi liées à des mouvements sociaux importants (mouvement de prisonniers, mouvement des familles de patient∙es) ne résisteront pas au tournant sécuritaire des années 80. Les quelques innovations seront « digérées » dans des orientations néolibérales et sécuritaires et la politique d’enfermement s’en trouvera renforcée et étendue au sein d’une nouvelle configuration.

Psychiatrisation de la prison et pénalisation de la psychiatrie : la configuration actuelle

Le virage punitif et l’enfermement

La notion de « virage punitif » est un terme utilisé par la sociologie anglo-saxonne de la pénalité, pour désigner l’ensemble des évolutions qui touchent les pays industrialisés en matière de politiques pénales et sécuritaires [5]. En France, la fin des années 70 est marquée par l’importance de la thématique de « l’insécurité » dans l’espace public, par un durcissement de la pénalité, un processus de surarmement pénal et par une hausse des incarcérations. Entre les années 80 et les années 2000, le taux de personnes sous écrou pour 100 000 individus âgés de plus de 15 ans a doublé. Cet accroissement est essentiellement dû à l’augmentation de la durée moyenne de détention, qui a doublé entre 1980 et 2000.

Ainsi s’offre un paradoxe qui n’en n’est pas un. Alors que les politiques pénales mettent en place des peines censées être des alternatives à la prison (le Travail d’intérêt général est créé en 1983) et alors que la sectorisation psychiatrique vise, entre autres choses, à éviter les enfermements psychiatriques, ce qui se présente comme une alternative se réalise comme une addition : le nombre d’enfermements augmente, le nombre de personnes suivies en dehors augmente lui aussi. Ainsi, en 2020 165 000 personnes étaient suivies par les services pénitentiaires d’insertion et de probation, en plus des 82 000 incarcérées. Du côté de la psychiatrie, la période est marquée par la lente mise en place de la politique de secteur qui vise, entre autres choses, à inscrire la pratique de soin dans la cité. Pour autant, c’est à la même période que le nombre d’hospitalisation sans consentement entame une croissance ininterrompue puisqu’il triple entre 1990 et 2018. A ces données quantitatives se rajoute un élément qualitatif, à travers le brouillage des frontières entre enfermement psychiatrique et enfermement carcérale.

Enfermement carcéral, enfermement psychiatrique : le brouillage des frontières

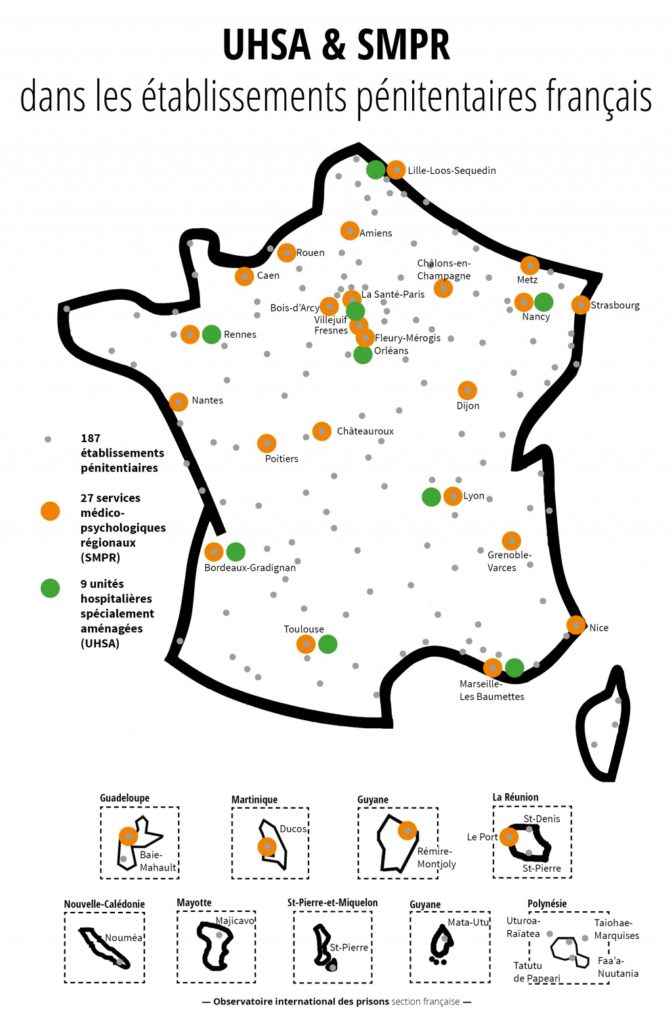

Dans un sens, la prison s’est psychiatrisée. L’implantation progressive de la psychiatrie publique en prison date de 1986 avec la création des Services médico-psychologique régionaux (SMPR). Cette implantation permet de (re)mettre la lumière sur la présence importante de malades mentaux dans les prisons, bien qu’un « tri » [6] soit censé être fait dans le cadre des procédures judiciaires. Les services de soins psychiatriques en prison sont renforcés tout au long des années 90 et 2000 et souvent pour des raisons sécuritaires : ainsi, les unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA qui permettent d’hospitaliser psychiatriquement les détenu∙es) verront leur création accélérée par le double meurtre de soignants par un malade hospitalisé à Pau en 2004 ; certains SMPR verront leurs effectifs renforcés en 2008 suite au fléchage de certaines prisons spécialisées dans l’accueil de criminels sexuels. Cette offre de soins psychiatriques en prison constitue aussi un appel d’air légitimant l’enfermement carcéral des malades mentaux. Il n’est pas rare d’entendre ou de lire des juges envoyant en prison des personnes souffrant manifestement de maladie en mentale « pour qu’elles soit soignées ».

Enfin ce mouvement de psychiatrisation de la prison est articulé avec un mouvement de pénalisation de la psychiatrie. Les années 90 et 2000 ont été marquées par d’importantes transformations pénales autour de la problématique des criminels sexuels. Certains faits divers sordides ont entrainé des politiques sécuritaires importantes, mettant en œuvre des dispositifs de surveillance (comme le fichage génétique) ou de suivis post-carcéraux à travers des mesures comme l’injonction de soins, qui oblige les condamnés à suivre des soins psychiatriques après la prison sous peine d’y retourner. Ces mesures ont très rapidement été étendues à d’autres catégories d’infractions, voire, pour le fichage génétique, sans qu’une infraction soit commise. C’est une dynamique habituelle dans les politiques sécuritaires : une figure de « l’ennemi intérieur » permet de justifier des entraves importantes au droit commun avant d’être étendu. La politique antiterroriste procède de même. En ce qui concerne la criminalité sexuelle, cette dynamique a entrainé une explosion des « soins pénalement ordonnés » et du recours aux expertises contribuant grandement à brouiller les frontières entre folie et criminalité. Le point d’orgue de cette dynamique étant la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté, qui permet de « retenir » enfermée une personne à l’issue de sa peine de prison si celle-ci « présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu’elle souffre d’un trouble grave de la personnalité ». Cette loi, très peu appliquée jusqu’à présent, le sera très certainement pour les personnes condamnées dans les affaires de terrorisme. Ce qui se dessine à travers cette thématique de la dangerosité c’est un retour à la logique de défense sociale promue au tournant du 19ème siècle et du 20ème siècle et que nous avons décrite plus haut.

La continuité de l’enfermement carcéral et psychiatrique

Avec ces évolutions sécuritaires et le brouillage des frontières entre ces deux formes d’enfermement se dessine une configuration nouvelle de l’enfermement dont nous pouvons relever certains aspects :

Tout d’abord la continuité psychiatrie/prison. La part importante de personnes incarcérées ayant des antécédents de suivi psychiatrique questionne sur l’effet potentiel de vases communiquant entre la prison et la psychiatrie. Celui-ci est difficile à mesurer car la population carcérale et la population hospitalisée en psychiatrie ne présentent pas tout à fait les mêmes caractéristiques, ne serait-ce qu’en terme de genre (97% d’hommes en prison contre 60% en ce qui concerne les hospitalisations sans consentement). Pour autant, il est avéré que l’accélération du temps judiciaire, et notamment les comparutions immédiates qui concernent essentiellement une population de justiciable en grande précarité et une délinquance de survie, visible et facilement appréhendable, est un élément permettant d’expliquer l’entrée de patients psychiatriques en prison [7].

Ensuite l’extension du domaine de l’enfermement qui concerne à la fois l’enfermement carcéral et psychiatrique. Les évolutions technologiques (comme le bracelet électronique), le développement de la probation en ce qui concerne le domaine pénitentiaire ont permis l’explosion du nombre de personne suivies « dehors » ou enfermées chez elle par la justice. De la même façon, du côté psychiatrique la mise en œuvre des « programme de soins » offre un potentiel, déjà en partie réalisé, d’hospitalisation sous contrainte à domicile. Dans les deux cas l’enfermement se déploie « hors les murs ».

Enfin l’enfermement par circuits institutionnels : beaucoup moins visible, cet aspect concerne les individus jugés « incasables » par les institutions qui les prennent en charge et qui, d’échecs en échecs, sont renvoyés d’institutions (carcérales, psychiatriques, médico-sociales). En somme : « la tendance actuelle est que le traitement s’effectue moins par une prise en charge durable dans le cadre d’institutions spécifiques et davantage par leur circulation dans un circuit d’intervenants (le réseau), bref dans un flux qui ne semble ne jamais s’arrêter et, souvent tourner en rond [8]. » Ces circuits institutionnels enferment l’individu dans une quadrature du cercle dont il peut difficilement sortir de par le double effet de la désocialisation et la stigmatisation produites par ces cheminements.

En conclusion : quelques pistes

Si des pistes de résistances et de luttes existent du côté d’associations, de collectifs ou parmi les débats syndicaux nous aimerions aborder trois pistes de travail vis-à-vis de la problématique évoquée. Il est d’abord question de la dépénalisation et de l’abolitionnisme en matière pénal. Il est évident qu’il s’agit d’une question centrale, quel que soit le bout par lequel on le prend. D’un point de vue du « traitement de la délinquance », la prison n’est pas un instrument contre le crime, sauf à considérer que l’élimination physique par enfermement est une solution. L’emprisonnement ne constitue par une mesure efficace contre les sorties de la délinquance [9] ; elle tend même à renforcer certains parcours délinquants. En réalité, la pénalisation enfante en grande partie le problème qu’elle prétend résoudre. D’un point de vue politique l’enfermement carcéral concerne essentiellement une petite délinquance de survie dans les marges du capitalisme et dont l’immense majorité des individus sortent par eux-mêmes [10].

Ensuite il est question de la culture psychologique de masse. A ne pas confondre avec la pratique psychologique par des professionnels formés. Il s’agit ici de la diffusion des grilles de lectures psychologiques des problèmes sociaux qui contribuent à alimenter les services de psychiatrie de nouvelles « pathologies » : souffrance au travail, problématiques scolaires, violences sexistes, criminalité etc. Si les soins psychiatriques peuvent offrir une aide ponctuelle à des individus pris dans ces problématiques, ils ne peuvent répondre à celles-ci en tant que telles. En ce sens ces questions sont à traiter comme une question politique, une bataille idéologique à mener contre l’individualisation des problèmes sociaux.

Enfin, le problème de l’organisation du travail en ce qui concerne les soignant∙es en psychiatrie. La destruction de nombreux lits d’hospitalisation, l’affaiblissement de l’offre de soins corrélé à l’explosion des demandes rend difficile la prise en charge de patients souffrant de problématiques psychiatriques lourdes et alimentent ainsi les « ruptures de soins » et donc les crises et, in fine, les hospitalisations sous contraintes. Cette question est centrale : il ne peut y avoir de soins respectueux de l’intégrité des patient∙es sans présence humaine suffisante pour calmer les angoisses et les crises autrement que par de la violence institutionnelle.

Tristan Renard

[1] Qui peuvent se faire sous forme d’hospitalisation à l’hôpital ou chez soi, mais dans tous les cas le patient est contraint dans sa liberté de mouvement, il est enfermé.

[2] B. Rouillon F., Duburcq A., Fagnani F., Falissard, « Étude épidémiologique sur la santé mentale des personnes détenues en prison », Rapport d’expert, Audition publique sur l’expertise psychiatrique pénale, 2007

[3] Voir les travaux menés par le collectif de recherche Contrast :« La création des UHSA : une nouvelle régulation de l’enfermement ? », Déviance et Société vol. 39, no. 4, 2015.

[4] On peut citer ici tout ce qui se développera autour de la psychothérapie institutionnelle et du « freudo-marxiste » (tel qu’il se définit) Francesc Tosquelles.

[5] Pour une vue d’ensemble voir « Sociologies anglo-saxonnes du virage punitif », Nicolas Carrier, Champ pénal/Penal field [En ligne], Vol. VII | 2010.

[6] L’article 64 du code pénal de 1810 sera remplacé en 1994 par l’article 122-1 qui implique de chercher à savoir si l’individu avait potentiellement son discernement aboli ou altéré au moment de la commission des actes. Un discernement aboli entraine un abandon de la procédure judiciaire au bénéfice, souvent, d’une hospitalisation psychiatrique à durée indéterminée, tandis que l’altération implique, depuis récemment, une peine moins sévère.

[7] Voir par exemple :« L’incarcération des personnes sans logement et en grande difficulté psychique dans les procédures de comparution immédiate », Camille Allaria et Mohamed Boucekine, Champ pénal/Penal field [En ligne], 18 | 2019.

[8] « « Le pouvoir dans le travail en réseau », L. Van Campenhoudt, Judiciaire et thérapeutique : quelles articulations ?, 2004, Actes du colloque tenu à Bruxelles le 5 décembre 2003, Bruxelles, La Charte.

[9] Voir cette étude : Harding, D. J., Morenoff, J. D., Nguyen, A. P., Bushway, S. D., & Binswanger, I. A. (2019). A natural experiment study of the effects of imprisonment on violence in the community. Nature human behaviour, 3(7), 671–677. https://doi.org/10.1038/s41562-019-0604-8

[10] Les sorties de délinquance, Mohammed, Marwan., La Découverte, 2012.