Il y a 100 ans, le congrès de Tours : un espoir commun(iste) ?

En décembre 1920, le congrès socialiste, réuni à Tours, aboutit à la scission du parti : la majorité forme la Section française de l’Internationale communiste (SFIC, Parti communiste), la minorité gardant le nom de Section française de l’Internationale ouvrière (SFIO, Parti socialiste). Cette scission a d’abord comme cause essentielle la Première Guerre mondiale, et les attitudes opposées adoptées par les différents courants socialistes face à la guerre. L’événement du congrès de Tours, c’est-à-dire le fait que les révolutionnaires internationalistes obtiennent une large majorité des votes des adhérents socialistes, est lui la conséquence du « court moment révolutionnaire » de 1919-1920.

La naissance du Parti communiste en France repose donc avant tout sur l’internationalisme ; elle est l’œuvre de militants et militantes qui se réclame alors des courants syndicalistes révolutionnaires, socialistes, libertaires… Un espoir commun ?

Une nouvelle unité face à la guerre

En 1914, le mouvement ouvrier en France est principalement constitué de deux organisations :

* une confédération syndicale unifiée, la CGT ;

* et un parti socialiste unifié, la Section française de l’Internationale ouvrière (SFIO).

Bien que CGT et SFIO se réclament de l’internationalisme et de l’indépendance de classe, à partir d’août 1914, leurs directions se rallient à la guerre et à « l’Union sacrée » ; des socialistes intègrent même le gouvernement.

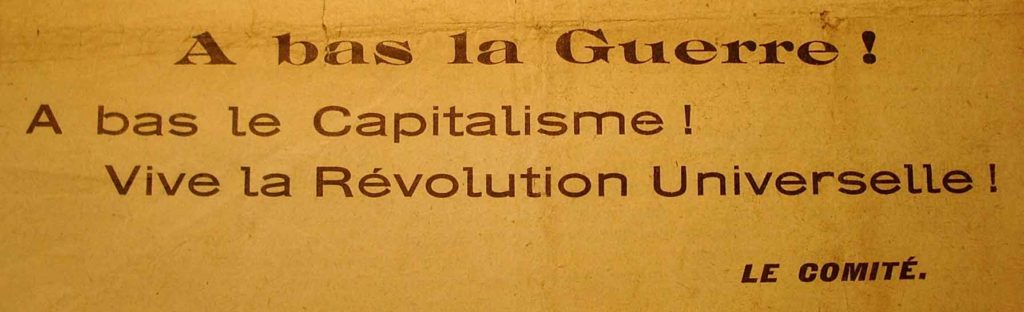

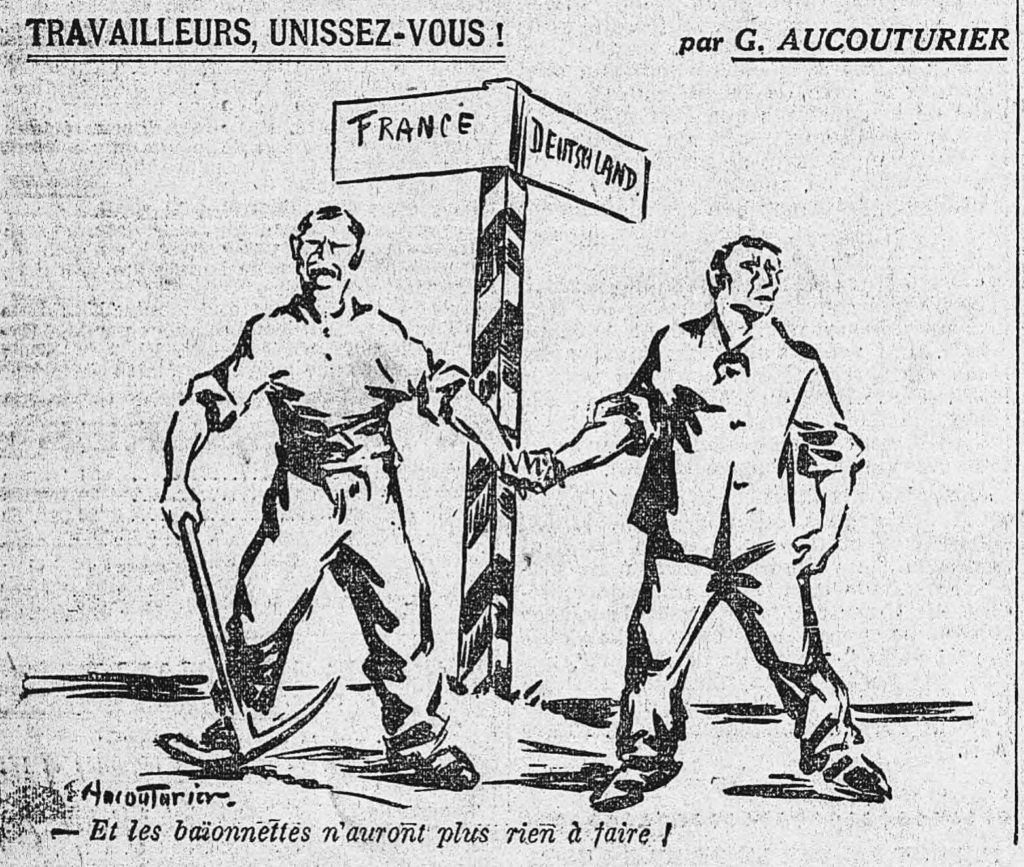

Cependant, dans des conditions très difficiles, bravant la censure, des voix minoritaires se font progressivement entendre : ce sont des syndicalistes révolutionnaires, notamment de la revue La Vie ouvrière de Pierre Monatte, ainsi que des socialistes et des anarchistes. Ils continuent de s’opposer à la guerre et au gouvernement. Après la conférence socialiste internationaliste de Zimmerwald en Suisse (septembre 1915), qui appelle les travailleurs à reprendre la lutte de classe pour arrêter la guerre, ces militant·es venu·es de courants différents se regroupent dans une nouvelle organisation, qui devient début 1916 le Comité pour la reprise des relations internationales. Ces « zimmerwaldiens » défendent leurs orientations au sein de la CGT et de la SFIO, en contestant fortement les directions. Ils et elles militent aussi indépendamment, en éditant et diffusant de nombreux tracts et brochures clandestins. Au printemps 1917, ils et elles soutiennent les grèves qui apportent un renouveau des luttes sociales, et permettent des augmentations de salaires. Par la suite, les révolutions qui traversent l’Europe en 1917 et 1918 renforcent la conviction des zimmerwaldiens : à la guerre mondiale doit succéder la révolution mondiale. Mais la répression subie par les révolutionnaires en Allemagne, en Hongrie, etc., va faire converger les regards plus spécifiquement sur la Russie.

Participer à la révolution mondiale

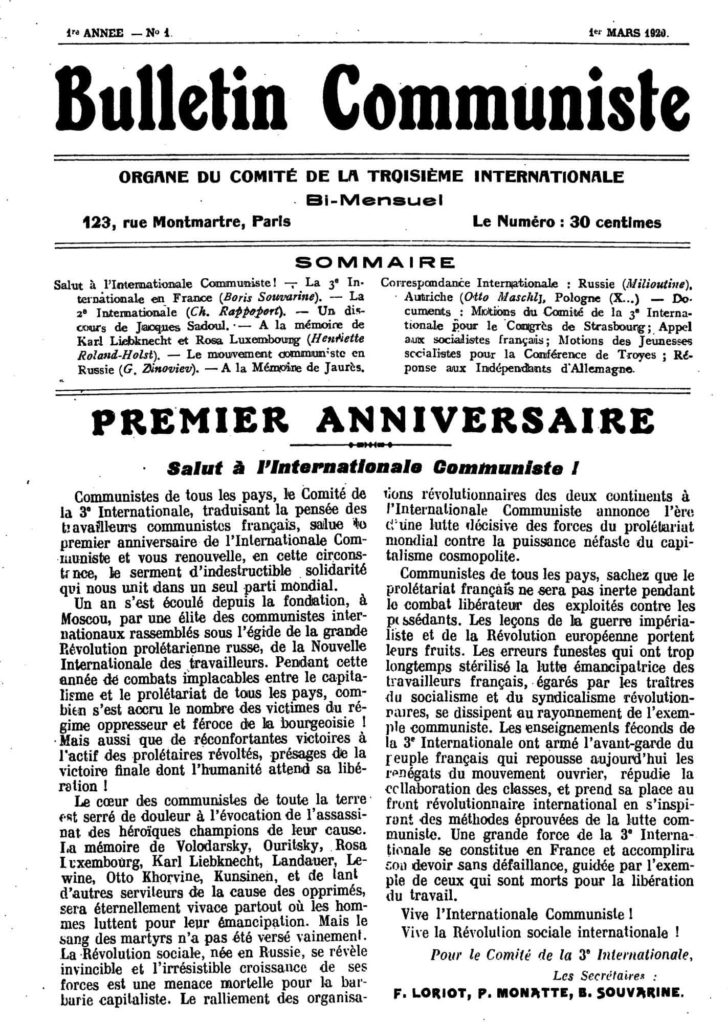

Après la guerre, en mars 1919, un tract est publié par le noyau de La Vie ouvrière pour annoncer sa reparution. Ses initiateurs sont principalement Pierre Monatte [1] et Alfred Rosmer [2], avec le soutien de militants comme le syndicaliste révolutionnaire et socialiste Fernand Loriot, des syndicalistes révolutionnaires et féministes Lucie Colliard et Marie Guillot, etc. L’équipe du journal s’affirme « fidèle aux principes du syndicalisme révolutionnaire, la lutte des classes, l’antiétatisme et l’internationalisme ». Ils veulent effectuer un rassemblement, devenir « une loyale tribune de tous les Zimmerwaldiens ». Avec le recul, on voit aussi dans ce texte des illusions, quand on lit : « Qu’est donc la révolution russe, sinon une révolution d’un caractère syndicaliste ? » La réalité de la Russie était en fait, déjà en 1919, très différente.

Ce qui fait à l’époque forte impression sur les révolutionnaires en France, c’est l’idée que les conseils ouvriers (« soviets ») ont pris le pouvoir en Russie. Ils et elles sont convaincu·es que par ces structures de démocratie ouvrière à la base, les travailleurs et travailleuses ont véritablement le pouvoir. Ils et elles s’apercevront plus tard qu’il n’en était rien : la direction du parti bolchevik exerçait seule l’intégralité du pouvoir, mais la guerre civile, le blocus et les informations contradictoires et parcellaires brouillaient la compréhension de ce qui était en œuvre en Russie.

En mai 1919, le Comité pour la reprise des relations internationales devient le Comité de la 3e Internationale, dirigé par Fernand Loriot, Pierre Monatte et le jeune Boris Souvarine. Le comité rassemble dès lors les adhérents à la nouvelle Internationale communiste en France. Des Comités syndicalistes révolutionnaires (CSR) sont ensuite formés au sein de la CGT, où l’on retrouve en partie les mêmes militants qu’au Comité de la 3e Internationale. Leur but commun est de supprimer le travail salarié, le mode de production capitaliste et les frontières. Ils voient le moteur de la révolution dans l’auto-organisation ouvrière à la base, reprenant le slogan que Karl Marx avait donné à la Première Internationale en 1864 : « L’émancipation des travailleurs doit être l’œuvre des travailleurs eux-mêmes ».

Des militantes féministes jouent un rôle important dans ces courants révolutionnaires : ce sont souvent des institutrices syndicalistes, comme Marthe Bigot, Hélène Brion, Lucie Colliard et Marie Guillot. Elles mettent en avant la nécessité de l’égalité sociale intégrale, à une époque où le gouvernement français interdit toujours aux femmes de voter et d’être élues. Par leur participation à la presse révolutionnaire et par la création de revues féministes radicales, ces militantes mettent en avant des analyses et des revendications complètement à contre-courant dans la société d’alors, comme l’égalité des salaires, le droit à l’avortement ou le partage des tâches ménagères.

Les années 1919 et 1920 voient émerger une vague de grèves sans précédent en France. Le gouvernement tente bien de lâcher du lest, en satisfaisant une revendication historique : la réduction du temps de travail à 8 heures maximum par jour. Mais les grèves et manifestations ne faiblissent pas, au contraire. Cela conforte la conviction de ces militants et militantes que la révolution mondiale a commencé, et qu’elle va bientôt arriver en France. Dans ce but, il faut, selon eux/elles, transformer le parti socialiste ; un des moyens leur paraît être de le faire adhérer à l’Internationale communiste. Dans cet élan d’espoir, qui renforce le mouvement ouvrier, des militants et militantes venu·es du syndicalisme révolutionnaire, et parfois de l’anarchisme, adhèrent au parti socialiste, afin de participer à sa transformation interne.

Finalement, c’est en décembre 1920, au congrès de Tours, que la motion du Comité de la 3e Internationale l’emporte chez les socialistes. Le nouveau parti devient-il pour autant un parti révolutionnaire ? Sa composition est très diverse, même d’anciens partisans de l’Union sacrée sont élus à sa direction. Surtout, dès 1921, la situation sociale se renverse complètement : les grèves sont en net recul, et partout dans le monde la contre-révolution l’emporte. Les espoirs des militants et militantes révolutionnaires sont donc déçus.

Le congrès de Tours, et après ?

Le PC tel qu’il fut créé à Tours n’avait rien à voir avec le PCF stalinien qui a existé de la fin des années 1920 jusqu’aux années 1970 ou 1980. Les principaux militants du Comité de la 3e Internationale furent au contraire parmi les précurseurs de l’antistalinisme, reconnaissant en l’URSS un nouveau système d’oppression, n’étant en rien du socialisme ou du communisme, mais une dictature capitaliste d’État exercée par un parti unique. Logiquement, des militants comme Loriot, Monatte, Souvarine, Bigot et Colliard furent visés par des diffamations et des exclusions de la part de l’appareil bureaucratique dès 1924. Ils continuèrent par la suite de militer en dehors du PC, en toute indépendance. Plusieurs participèrent à la revue La Révolution prolétarienne, créée en 1925 par Monatte [3], ou encore au Cercle communiste démocratique, fondé en 1930 par Souvarine [4].

La scission qui eut lieu à Tours n’était pas la fin des divisions entre les courants se réclamant du socialisme et du communisme. Quoi de commun entre le projet des socialistes des conseils, tels le groupe Socialisme ou barbarie ou le marxologue Maximilien Rubel, et les étatistes staliniens ou sociaux-démocrates ? Rien, de toute évidence. Quoi de commun entre les communistes antistaliniens qui soutenaient les révoltes dans les dictatures du bloc de l’Est (RDA 1953, Hongrie 1956, etc.), et les partis officiels répétant la propagande mensongère de ceux qui massacrèrent ces mouvements spontanés ? Les oppositions n’ont fait que s’accroître avec les expériences historiques successives.

Si le monde a évidemment évolué en un siècle, les questions fondamentales posées à Tours restent pertinentes, et c’est en cela que cette histoire est actuelle : que faire face à la crise du capitalisme, lequel n’existe « qu’en épuisant en même temps les deux sources d’où jaillit toute richesse : la terre et le travailleur », comme l’écrivait Karl Marx dans Le Capital [5] ? Comment créer un autre mode de production, débarrassé de l’aliénation, respectueux des êtres humains et de l’environnement ?

Les réponses majoritaires du passé ayant fait faillite, la véritable conclusion du congrès de Tours reste sans doute à écrire par les nouvelles générations qui, dans une situation nouvelle, et (espérons-le) instruites des désastres du passé, inventeront de nouvelles solutions.

[1] A propos de Pierre Monatte, voir l’article paru dans le n°2 des Cahiers Les utopiques : « Du passé, ne faisons pas toujours table rase » (www.lesutopiques.org/author/monatte/)

[2] Concernant les militantes et militants cité·es dans ce texte (Monatte, Rosmer, Colliard, Guillot, Souvarine, Loriot, Brion, Rubel), voir le Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, « le Maitron » : www.maitron.fr/

[3] Cette revue existe toujours, voir son site : revolutionproletarienne.wordpress.com

[4] Les textes écrits par Boris Souvarine à cette période viennent d’être rassemblés sous le titre La Contre-révolution en marche, écrits politiques (1930-1934), Editions Smolny, 2020.

[5] Le Capital, dans Œuvres tome I, Karl Marx, Bibliothèque de la Pléiade, p. 999.