Féminisme d’État: Contradiction, récupération, avancée et mise au pas ?

Questionner le féminisme d’état nous interroge d’une part, sur son impact sur le mouvement féministe lui-même, avec sa volonté de cooptation, récupération, déradicalisation et contrôle, et d’autre part et à l’inverse, sur sa capacité d’être la traduction en mesures politiques des revendications issues des luttes féministes par des lois et des moyens financiers. Le féminisme se décline au pluriel, son rapport avec l’Etat également. Au risque de tomber dans la caricature, certains féminismes considèrent tout perdre à transiger avec l’état, alors que d’autres croient que celui-ci peut servir la cause des femmes et pour certains, il est même le seul levier car le « féminisme d’état » serait en soi le seul espace de la cause des femmes. Quelles femmes tirent bénéfice du féminisme d’Etat ? Lesquelles rejette-t-il hors du spectre d’influence de la « cause » des femmes ? Le féminisme et le capitalisme sont-ils compatibles ? Le « féminisme d’état » serait-il un pompier pyromane ? Ennemi ou allié du mouvement des femmes ?

Professeure des écoles, Nara Cladera est membre de la Commission exécutive de la fédération des syndicats Sud éducation et co-anime l’Union locale Solidaires Comminges (31) ainsi que le Réseau syndical international de solidarité et de luttes.

« J’ai pu faire passer dans les faits un certain nombre de revendications. […] Les féministes sont maintenant reconnues. […] Elles n’ont plus besoin de créer l’événement dans la rue, elles viennent dans mon bureau. […] Nous sommes passées de la revendication à la construction. »

C’est ainsi que la ministre des Droits de la femme des gouvernements socialistes entre 1981 et 1986, Yvette Roudy évoque son bilan, sur FR3 le 14 février 1986. La ministre s’inscrit dans ce qu’on appellera, une décennie plus tard, le féminisme d’état : la promotion des droits des femmes et de l’égalité des sexes par l’activité des instances gouvernementales et administratives. A l’époque, elle veut passer d’une politique de la « condition féminine », initiée sous Giscard, à la mise en œuvre de droits pour les femmes, notamment avec la loi d’égalité professionnelle, le remboursement de l’IVG, les 11 campagnes pour la contraception, les mesures renforçant l’autonomie des femmes dans le mariage, des tentatives de lutte contre les violences et le sexisme.

Nous aurions donc, d’un côté, le féminisme de la rue, refusant le réformisme et l’Etat récupérateur et, de l’autre, celui installé dans le bureau de la ministre, considérant que rien ne peut changer sans passer par le parti politique exerçant le pouvoir d’État. Dans son autobiographie, l’ancienne ministre décrit les relations entre ces deux camps comme suit : « Dire que nous ne communiquions pas était une manière aimable de dire que nous nous détestions cordialement [1]». Yvette Roudy avait participé, en tant que féministe, à des actions collectives d’éclat par exemple la signature du manifeste des 343 (femmes déclarant avoir avorté) paru en avril 1971 dans Le Nouvel observateur, mais elle refuse l’autonomie du mouvement défendue par ses anciennes camarades. Les mouvements féministes de l’époque et actuel reconnaissent l’importance de la médiatisation, comme lors de la conférence de Pékin [2] sur les droits des femmes, ou encore les avancées des droits des femmes sous François Mitterrand ; mais la volonté d’institutionnalisation du féminisme, a causé un effritement en son sein voire une fracture. Le féminisme d’état a été analysé par beaucoup, comme une invisibilisation, une mise au pas des féminismes, leur hiérarchisation.

Lors d’un colloque organisé par Choisir/la cause des femmes [3], en 1983, la Ligue des droits des femmes, association la plus proche du ministère, alors animée par Anne Zelenski et Simone de Beauvoir, reconnaît que « le ministère des Droits de la femme a accéléré la mutation culturelle que les féministes avaient contribué à faire apparaître » mais ajoute aussi que « les féministes radicales ne peuvent avoir avec les pouvoirs politiques que des relations provisoires, ponctuelles » car les pouvoirs politiques sont « l’expression peut-être la plus pure du rapport de domination. ».

La politique économique, face cachée de la violence faite aux femmes

Le gouvernement « socialiste » mettra en place les mesures politiques en accord avec l’étape néolibérale du capitalisme de l’époque, avec un contexte de rigueur dans lequel les droits des femmes apparaissent comme une question non prioritaire et le travail partiel, tant dénoncé auparavant, comme une solution au chômage. Nous savons que les mesures économiques mises en place dès les années 70, approfondies par les gouvernements successifs, tous bords confondus, ont rogné les acquis sociaux, réduit les droits des travailleuses et travailleurs et généralisé une précarité dans le monde du travail frappant de plein fouet les femmes. Or, l’indépendance financière des femmes est le moteur de leur émancipation car elle la soustrait de la domination économique patriarcale. Lorsque des mesures économiques de l’Etat, il résulte que 9 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté et que les femmes représentent 70% des travailleurs/travailleuses pauvres, il est plutôt difficile de croire à un « féminisme d’état [4] », si ce n’est en tant que pompier pyromane

Pour Silvia Federici [5], le féminisme d’état est au service du développement capitaliste. Il a été façonné par les Nations unies et les gouvernements, afin d’enrôler les femmes au service du développement du capitalisme. Selon elle, le féminisme d’état est responsable de la mise en place de politiques d’austérité, de la paupérisation de millions de femmes, notamment par l’expulsion de leurs terres sur les continents américain et africain, et du grand dispositif de violence nécessaire à la mise en place de telles mesures. Le lien intrinsèque entre patriarcat et capitalisme interroge sur la possibilité même qu’une conception libérale du féminisme soit possible. Nancy Fraser [6] appelle le féminisme à s’élever, tant contre le « populisme réactionnaire » de Trump que contre le « néolibéralisme progressiste » d’Hillary Clinton, un féminisme corporatiste et élitiste. Le manifeste « féminisme pour les 99% » se présente comme l’alternative au féminisme libéral hégémonique, centré sur les libertés et l’égalité formelle, le tournant linguistique et les rapports interpersonnels de pouvoir ; un féminisme, qui cherche à éliminer l’inégalité entre les sexes par des moyens qui ne sont accessibles qu’aux femmes d’élite. Le manifeste se présente comme une alternative ouvertement anticapitaliste et antiraciste, mettant en évidence le lien structurel entre l’oppression de genre et le capitalisme.

Le féminisme d’état, ainsi que les principaux courants économiques et politiques, mesurent l’émancipation des femmes à leur présence et influence dans l’entreprise, laissant ainsi le travail domestique et de soins des enfants, à d’autres femmes. Or, dans les sociétés capitalistes, la « libération » de certaines femmes suppose l’exploitation d’autres femmes, souvent venues d’ailleurs. La libération féminine, celle prônée par le féminisme d’état, entre également dans la dialectique entre exploitation et domination, de classe et de « race », soumise à la division internationale du travail.

La construction historique du capitalisme et du patriarcat : une ligne de fracture des féminismes ?

Dans son libre Caliban et la sorcière : femmes, corps et accumulation primitive [7], l’autrice explique comment le capitalisme balbutiant de la fin du Moyen Âge amène la réorganisation complète du statut des femmes, à travers un processus de soumission et enfermement au sein de la famille moderne ; ceci, afin de produire et reproduire la force de travail nécessaire au capitalisme. Le capitalisme est patriarcal. Les femmes fournissent, par leur travail domestique au foyer, la main d’œuvre gratuite nécessaire à son fonctionnement. Le système des mi-temps subis permet de cantonner les femmes au soin des enfants et du foyer, les maintient dans une domination économique et approfondit les écarts salariaux entre les hommes et les femmes.

Le patriarcat est une organisation sociale issue de l’établissement de la propriété privée qui, par le contrôle de la sexualité des femmes, assure le transfert de la propriété à l’homme par le biais de l’héritage. La femme est soumise au contrôle de sa sexualité, de son corps parce que la question de l’héritier mâle est au cœur du droit à l’héritage. Ce contrôle s’applique également sur son droit au travail, et donc au revenu, puisque sans l’autorisation du père ou du mari elle ne pouvait aspirer au marché du travail.

Dans Le féminisme [8], Andrée Michel explique qu’à l’accumulation résultant des profits prélevés sur la production marchande, le capitalisme doit ajouter une accumulation permanente alimenté par la production domestique non marchande des femmes : elles reproduisent la force de travail de leur mari et de leurs enfants, vendue sur le marché du travail. André Gunder Frank [9] l’appelle « accumulation primitive permanente » car, comme l’esclavage, elle a permis de constituer le capital : « si le capitalisme n’avait pas eu leur apport [des femmes], sous forme de travail non payé et d’armée de réserve de main-d’œuvre à exploiter le cas échéant, l’accumulation capitaliste aurait été moins aisée, sinon impossible. » De fait, cette accumulation de base permet l’accumulation capitaliste encore aujourd’hui. Ce processus historique arrive à son apogée au XIXème siècle, avec l’instauration du modèle de la famille bourgeoise monogame (que pour les femmes), renversant ainsi le schéma familial communautaire et transformant les relations familiales. En établissant l’incapacité juridique de la femme mariée, le Code civil de Napoléon, en 1804, consacre l’infériorité de la femme par rapport à l’homme. Au nom de la famille, de sa stabilité et de la transmission de l’accumulation de la richesse, les femmes sont soumises à l’autorité du mari. L’aspect juridique vient légitimer la domination. En France, le devoir d’obéissance de la femme à l’égard de l’époux est en vigueur jusqu’en 1938. Le droit d’exercer une profession ou d’ouvrir un compte en banque sans autorisation de l’époux n’apparait qu’en 1965.

Dans L’origine de la famille, de la propriété privée et de l’État, publié en 1884, un an après la mort de Marx, Engels construit une théorie sur le patriarcat. A la phrase écrite par son ami en 1846, « la première division du travail est celle qui a été faite entre l’homme et la femme pour la procréation d’enfants », il ajoute « le premier antagonisme des classes qui apparaît dans l’histoire coïncide avec le développement de l’antagonisme entre l’homme et la femme dans la monogamie, et la première oppression des classes, avec l’oppression du sexe féminin par l’homme. »

Les femmes de toutes conditions se sont révoltées : les femmes ouvrières contre les bas salaires, le chômage, la dureté des tâches qu’on leur attribuait ; les bourgeoises contre la privation de tout droit politique ou économique. Et, malgré les obstacles considérables, les femmes de tous les milieux dénoncent dans leur praxis ou dans leur discours leur écrasement.

Droit de vote ou justice sociale : alliés ou ennemis de la lutte des femmes ?

L’oppression des femmes et leur exploitation ont été amplement pensées et débattues, dans leurs moindres recoins, à la fois, avec et contre Marx, et entre féministes ; ceci, depuis plus de 50 ans. Le capitalisme et le patriarcat sont deux modes d’exploitation qui s’articulent, ce qui ne signifie pas que l’éventuelle disparation de l’un entrainerait celle de l’autre ; pour certains courants féministes, ils sont autonomes [10]. N’oublions pas que l’auto-émancipation du prolétariat fut proclamée pour la première fois par une femme, Flora Tristan, auteure de Union ouvrière [11], 5 ans avant d’apparaître sous la plume de Marx et d’Engels. Union ouvrière, chef-d’œuvre de Flora Tristan, est le premier manifeste politique d’une femme qui ne dissocie pas la lutte des femmes de la lutte ouvrière et intègre tous et toutes les prolétaires, sans distinction de nationalité ni de sexe. C’est aux plus exploitées qu’elle s’adresse lorsqu’elle écrit « mes sœurs, je jure que je vous libérerai. » Personne avant elle n’avait associé la libération des femmes à celle du prolétariat dans son ensemble.

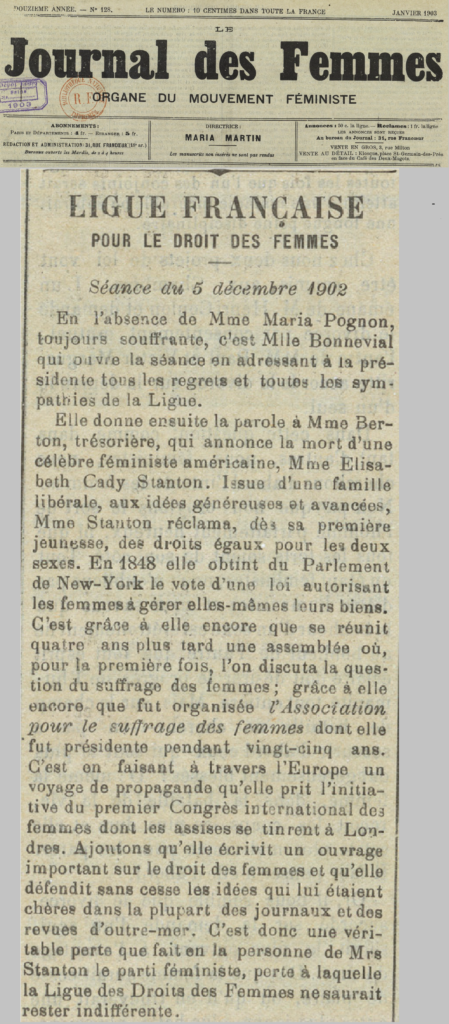

La lutte pour les droits politiques des femmes a été le fil conducteur de la « première vague du féminisme » ; il faut y ajouter celle pour les droits sociaux, intrinsèquement liée aux mouvements sociaux en ébullition à échelle internationale depuis la deuxième partie du XVIIIème siècle. Eux États Unis, à partir des années 1830, des groupes anti-esclavagistes d’idéologie libérale se sont formés de manière massive et organisée. Les femmes ont participé activement à la collecte de signatures et de pétitions abolitionnistes. Sans doute, avec L’Esclavage des noirs ou l’Heureux Naufrage, Olympe de Gouges initie se lien entre opprimé∙es, même si l’auteure invite les Noirs à plus de sagesse et déclare que la paix sociale est nécessaire à la prospérité de la colonie. Elle affirme que l’émancipation des esclaves ne sera que progressive et s’emploie à condamner la rébellion que la déclaration des Droits de l’homme provoque parmi ceux-ci. Dès les années 1830, des liens commencèrent à s’établir entre les féministes de France, d’Allemagne, de Grande Bretagne et États Unis. En 1837 a lieu, à New York, le premier Congrès anti-esclavagiste féminin, organisé par les sœurs Grimké qui dénonçaient la complicité des églises dans le maintien de la situation d’infériorité des Noirs. La participation organisée des femmes à ces groupes anti-esclavagistes et les attaques virulentes qu’elle a provoquées ont suscité la controverse sur les droits des femmes.

Seneca Falls, aux États-Unis

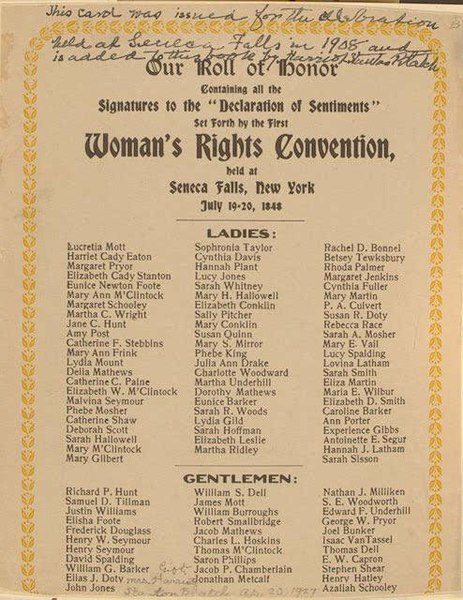

Le Manifeste de Seneca Falls ou Déclaration de sentiments marque la naissance du féminisme américain. Ce texte est adopté par la Convention sur les droits de la femme, organisé à Seneca Falls, les 19 et 20 juillet 1848, par les américaines blanches Lucretia Mott et Elizabeth Cady Stanton. Ces deux femmes se sont rencontrées à la convention abolitionniste de Londres en 1840. Le document se base sur la déclaration d’Indépendance des Etats Unis et dénonce de façon virulente l’oppression vécue par les femmes, dans ce pays. Il cible les restrictions politiques : ne pas pouvoir voter, ni se présenter aux élections, ni occuper des postes publics, ni adhérer à des organisations politiques ou participer à des réunions politiques. L’égalité entre les hommes et les femmes y est clairement défendue [12] : « l’histoire de l’humanité est une histoire de préjudices et d’usurpations infligés de manière répétée par l’homme à la femme, et ayant directement pour but d’établir sur elle une tyrannie absolue » ou encore « nous décidons, que la femme est l’égale de l’homme – que telle fut l’intention du Créateur, et que l’intérêt supérieur de la race humaine exige qu’on la reconnaisse comme telle. » La Déclaration de sentiments est structurée dans l’esprit de John Locke [13] « de liberté, de propriété et de bonheur ». Le suffrage censitaire ne donne droit de vote qu’aux propriétaires c’est pourquoi, le droit à la propriété est au centre des revendications pour l’accès au vote des femmes. Sans même remettre en cause le suffrage censitaire, le droit à la propriété comme revendication centrale du mouvement de Seneca Falls, exclue d’emblée toutes les femmes exploitées, toutes les femmes pauvres, les femmes noires et les esclaves. L’égalité entre les hommes et les femmes dans le marché du travail n’apparait qu’au 36ème alinéa : « nous décidons, que le succès rapide de notre cause dépend de l’enthousiasme et de l’endurance dans leurs efforts des hommes comme des femmes, visant à mettre fin au monopole des gens d’église, et à assurer à la femme une participation égale à celle des hommes dans les divers métiers et carrières, et dans le commerce. »

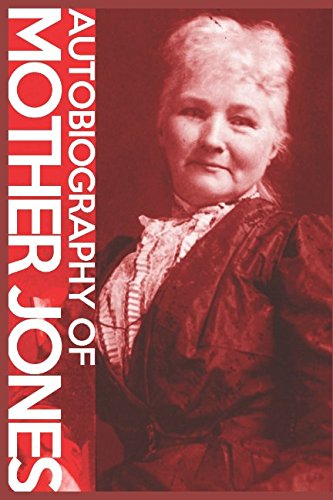

Pourtant, aux Etats-Unis, les ouvrières de la Nouvelle-Angleterre avaient créé, trois ans auparavant, l’Association pour la réforme du travail féminin (Lowel Female Reform Labor Association). Le salaire des femmes employées dans les usines et les ateliers représentait le tiers de celui des hommes. Les femmes s’organisèrent, se mirent en grève et formèrent leurs propres organisations de défense à l’intérieur des syndicats masculins. Il en résultat des héroïnes légendaires : la chansonnière Ella Wiggins ; Ella Wheeler, qui fut tuée dans une manifestation ; Mary Harisse Jones, « Mother Jones », organisatrice des mineurs pendant cinquante ans ; Aunt Molly Jackson, etc. [14]

Le manifeste de Seneca Falls prône l’égalité entre les hommes et les femmes. Mais de quels hommes et de quelles femmes s’agit-il , lorsqu’on revendique le droit aux privilèges ? « Dans ces circonstances, compte tenu de cette totale privation de droits civiques infligée à la moitié de la population de ce pays, de son humiliation sociale et religieuse, – compte tenu des lois injustes mentionnées ci-dessus, et parce que les femmes se sentent blessées, opprimées et dépossédées à tort des droits les plus sacrés, nous exigeons qu’elles accèdent immédiatement à tous les droits et privilèges qui leur appartiennent en tant que citoyennes des États-Unis. » Le lien avec le mouvement abolitionniste se rompit lorsqu’en 1870 le 15ème amendement à la Constitution permit aux Noirs mais toujours pas aux femmes. Dès 1869, Elizabeth Cady Stanton et Susan B. Anthony, choquées par les droits accordés aux Noirs et pas aux femmes, avaient créé la National Woman Suffrage Association, organisation non mixte consacrée aux droits des femmes. Elizabeth Cady Stanton continua inlassablement une carrière de conférencière, jusqu’à sa mort en octobre 1902. A la fin de sa vie, les suffragettes américaines la tinrent à l’écart parce qu’elle ne se contentait pas de réclamer le droit de vote, mais aussi le divorce, la possibilité de se syndiquer et le contrôle des naissances.

Les expositions universelles, ancêtres d’un féminisme d’État

Selon Annick Druelle [15], les bases de ces mouvements pour le droit de vote, pour l’égalité, etc., sont jetées en divers lieux : à Londres, en 1840, dans les coulisses de la première Convention mondiale anti-esclavagiste ; lors des congrès internationaux sur les femmes, organisés en parallèle des premières expositions universelles, à Paris en 1878 et 1889 ; à Washington, en 1888, lors de la rencontre féministe commémorant Seneca Falls et la création concomitante de groupes internationaux de femmes, notamment l’International Council of Women (ICW) ; ou encore lors de la première conférence de l’Internationale socialiste des femmes, à Stuttgart, en 1907. La première exposition à prétention universelle ou mondiale a été organisée à Londres en 1851 : la Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations. Une exposition industrielle française se tient à Paris en 1844 ; des « biens coloniaux » sont exposés pour la première fois. L’objectif officiel est d’exposer les progrès réalisés et les perspectives d’avenir, dans une ou plusieurs branches de l’activité humaine, de promouvoir les échanges, et de contribuer au renforcement de la paix entre les peuples. En fait, ces expositions sont un outil de transmission d’une vision du monde militariste, colonialiste et impérialiste, dans lequel la suprématie de la race blanche sur les autres, celle des hommes sur les femmes, et celle des classes bourgeoises sur les classes ouvrières sont la condition sine qua non du système. Par le progrès impérial offert aux travailleurs britanniques blancs ou français comme un produit de consommation, le message des expositions universelles est la promesse du progrès social sans révolution pour les masses basé sur la « supériorité raciale ». A partir de l’exposition universelle de 1867 qui se tient à Paris, des pavillons de la femme font leur apparition, prônant l’idéal bourgeois de la féminité, avec la division sexuelle du travail en relation au système économique capitaliste. Issues des peuples originaires, afro-américaines, de la classe ouvrière ou originaires des colonies : toute femme non blanche et bourgeoise en est exclue. Les militantes féministes considérées radicales, comme les suffragettes, sont écartées de ces pavillons de la femme. Les bourgeoises qui organisent ainsi la présence des femmes aux expositions universelles ne contribuent pas seulement à reproduire l’idéal bourgeois de la féminité : elles participent à l’entreprise impérialiste et colonialiste des expositions universelles.

Le premier Congrès international des droits des femmes a lieu du 29 juillet au 9 août 1878, en parallèle de l’exposition universelle de Paris. Ce congrès est organisé par la Société pour l’amélioration du sort de la femme, sous la présidence de Maria Deraismes [16]. La participation est importante, avec onze pays et seize organisations inscrites officiellement. 219 personnes (107 hommes et 112 femmes) dont neuf députés, deux sénateurs et cinq conseillers municipaux de Paris, en plus des inscriptions officielles, plus de 400 « visiteurs » entendent les communications et discours présentés à la salle du Grand-Orient, située dans les bâtiments des francs-maçons. Mais le congrès est un échec, par son manque de cohésion et par sa volonté d’éviter tout excès. il est à l’origine de la première scission dans le mouvement des femmes, avec le départ d’Hubertine Auclert qui avait participé au comité d’organisation du congrès. Elle entendait y affirmer l’égalité intégrale des sexes, y compris le droit de vote, mais Léon Richer et Maria Deraismes s’y opposèrent. Après sa démission, elle publie le discours qu’elle avait préparé, sous le titre « Le droit politique des femmes », question qui n’est pas traitée au Congrès international des femmes. L’exposition universelle organisée à Paris en 1889, sera le cadre du premier Congrès international des œuvres et institutions féminines, subventionné par l’Etat français, qui veille à limiter le rôle joué par les femmes françaises dans les œuvres charitables, l’éducation, les arts, la science et la littérature. Un congrès alternatif est également organisé par Léon Richer et Maria Deraismes : le deuxième Congrès français et international du droit des femmes traite davantage des droits politiques des femmes. Par les dons de certaines organisatrices du congrès officiel (Jeanne Schmahl, Isabelle Bogelot et Émilie de Morsier) au congrès alternatif, des liens se tissent.

L’exposition colombienne [17] universelle à Chicago en 1893, sera le cadre la rencontre de l’ICW. Le gouvernement américain, en pleine expansion impérialiste, a organisé une exposition universelle composée de deux éléments : une Ville blanche (White City), comportant de multiples bâtiments de facture néoclassique dont un bâtiment de la femme, et un parc d’attractions. Comme partout ailleurs, l’exposition colombienne a joué un rôle crucial dans la popularisation aux États-Unis des idées « scientifiques » racistes et sexistes sur l’évolution des races ; des personnes issues de différents peuples colonisés sont exposées comme des bêtes de cirque dans le Midway Plaisance, de la plus « civilisée » à la plus « barbare ». Même des enfants des peuples autochtones sont ainsi exposés, dans un bâtiment reproduisant un pensionnat sous l’autorité du Bureau des affaires indiennes du gouvernement fédéral. La construction du bâtiment de la femme et du bâtiment de l’enfance au sein de la Ville blanche a été supervisé par le comité de dames gestionnaires (Board of Lady Managers), composé exclusivement de femmes blanches bourgeoises. Le bâtiment de la femme ne sert pas seulement à produire et reproduire des idéaux de la féminité bourgeoise, il est également utile à la reproduction de « savoirs » racistes et à la popularisation du « racisme scientifique », à travers une exposition intitulée « le travail des femmes dans la sauvagerie ». Une collection importante de paniers, tissages et autres formes d’art, produits par des femmes autochtones, africaines et polynésiennes, nommées « primitives » par le Board of Lady Managers, est présentée comme une représentation du travail des ancêtres des femmes blanches, et non comme exemple de travail de femmes non-blanches contemporaines. Les stéréotypes racistes de l’époque sont également reproduits dans l’iconographie du bâtiment de la femme : seules les femmes blanches sont censées représenter un idéal universel. Des afro-américaines tentent en vain de faire nommer au moins une femme noire au Board of Lady Managers. Au cours de l’exposition, les militantes afro-américaines Ida B. Wells, Irvine Garland Penn, et Ferdinand L. Barnett, et le militant afro-américain Frederick Douglass distribuent une dizaine de milliers d’exemplaires de leur brochure intitulée The Reason Why the Colored American Is Not in the World’s Columbian Exposition, qui dénonce également le racisme sous-jacent.

En ce qui concerne le congrès de lCW, les femmes de la classe ouvrière, immigrantes, autochtones ou afro-américaines n’ont pas pu participer au comité organisateur. Dans son discours d’ouverture, Isabelle Bogelot, trésorière de l’ICW depuis 1888 et représentante de la France, ne dénonce pas le racisme à l’œuvre dans les sociétés occidentales et reproduites dans les rencontres. Au contraire, elle indique très clairement que le monde auquel elle se réfère est « le monde civilisé » … c’est-à-dire, celui des bourgeois blancs. Lors de son intervention, Fannie Barrier Williams, militante afro-américaine pour les droits de toutes les femmes, dénonce cette situation et démontre l’articulation entre le racisme et le sexisme. La question de la pauvreté des femmes n’est traité que brièvement par Bertha Palmer : elle la dénonce, tout en expliquant que le développement du capitalisme est la solution. Elle souligne l’importance pour les femmes de parler pour elles même de leurs besoins. L’organisation du congrèsa reproduit les oppressions racistes, sexistes, et impérialistes de l’époque, mais ce fut aussi une caisse de résonnance des idées inverses, celles pour les droits des femmes et contre le racisme.

C’est après cette rencontre que des conseils nationaux de l’ICW sont officiellement fondés dans d’autres pays : Canada en 1893, Allemagne en 1894, Angleterre en 1895, Suède en 1896, Italie et Hollande en 1898, Danemark en 1899, Suisse en 1900, France en 1901, Autriche en 1902, Hongrie et Norvège en 1904, Belgique en 1905, Bulgarie et Grèce en 1908, Serbie en 1911 et Portugal en 1914. Certains de ces groupes de femmes sont actifs auprès de la Société des Nations de 1920 à 1939, puis lors de la création des Nations unies, en 1944-1945. Lors de l’exposition universelle de Paris en 1900, deux autres congrès internationaux sont organisés : un congrès officiel en juin 1900, le deuxième Congrès international des œuvres et institutions féminines ; un semi-officiel, du 5 au 8 septembre, le quatrième Congrès international de la condition féminine et du droit des femmes. Elisabeth Renaud et Louise Saumoneau [18] du Groupe féministe socialiste assistent au congrès semi-officiel sans y avoir été invitées. Elisabeth Renaud profite de ce congrès pour proposer que les domestiques soient assimilées aux autres travailleurs et travailleuses au regard des conditions de repos et d’hygiène, dont le droit au repos du dimanche. Plusieurs s’opposent à cette proposition dont Madame Wiggishof, qui est alors la vice-présidente de la Société pour l’amélioration du sort de la femme et la revendication de ses droits et qui fondera le Conseil national des femmes françaises en 1901. Une des participante déclare : « nous ne sommes pas ici pour faire du communisme ni du socialisme mais pour s’occuper des droits des femmes ».

Ces discussions illustrent bien les tensions entre les féministes bourgeoises, qui contrôlent l’organisation de ces congrès internationaux, et les féministes socialistes. Les revendications portent sur la reconnaissance de droits politiques aux femmes et du droit à la propriété privée. Par contre, la revendication des droits économiques et au travail pour toutes les classes de femmes pose problème à certaines. Ces exigences-là sont plutôt portées par des travailleuses investies syndicalement et souvent socialistes qui, peu présentes dans les organisations bourgeoises, optent plutôt pour la solidarité au sein du mouvement ouvrier et la lutte des classes. Elles se mobilisent sur la scène internationale lors des Internationales socialistes. La première conférence de l’Internationale socialiste des femmes (ISF) a lieu à Stuttgart en 1907. 58 déléguées y participent et élisent Clara Zetkin au secrétariat international. En 1910, lors de la 2ème rencontre de l’ISF, le principe de la Journée internationale des femmes est acté, ainsi qu’une résolution pour la paix. Cette Journée, devait avoir pour fonction essentielle de démontrer l’unité des femmes dans la revendication du droit de suffrage. Même si l’idée d’un mouvement international pour le vote des femmes apparut en 1883, elle commença à gagner du terrain 10 ans plus tard. En France , ce n’est qu’au congrès de Limoges, en1906, que le parti socialiste vota une résolution dans ce sens.

Effort de guerre ou guerre à la guerre : fracture au sein du mouvement des femmes, l’exemple allemand

Le 21 avril 1914 à Berlin, les femmes socialistes convoquèrent une importante manifestation de paix, où des dirigeantes de l’Internationale prirent la parole. Les axes des intervenantes contre la guerre ont été multiples : la solidarité des prolétaires contre l’impérialisme, l’unité de toutes les femmes du monde. Le consensus au sein de l’Internationale socialistes des femmes, qui n’avait jamais été obtenu sur le droit de vote et la question de l’inter-classicisme, fut réalisé dans le refus de la guerre. Mais lorsque la guerre éclata, l’Union sacrée se renforça, notamment avec le ralliement de l’ensemble des conseils nationaux de l’ICW. En organisant la Conférence internationale des femmes socialistes, à Berne du 26 au 28 mars 1915, contre l’avis du bureau du parti, Clara Zetkin s’oppose à la position majoritaire de l’ensemble des partis socialistes et remet au centre l’internationalisme. Les femmes vont créer un bastion contre la guerre au sein de la 2ème Internationale moribonde. Dans le Die Gleichheit, Clara Zetkin rend hommage aux socialistes anglaises, les premières à organiser, avec les suffragettes, des manifestations anti-guerre et loue l’action de la World Suffrage League, en mentionnant des membres de sa section allemande, Anita Augspurg, Lida Gustava Heymann, Hélène Stocker et Frieda Perlen. Au moment de la guerre, la rigidité de la séparation entre féminisme bourgeois et mouvement des femmes prolétaire s’est estompée. Mais cette union des femmes ne s’est réalisée que face à la situation d’urgence absolue et très provisoirement. Dès le début des hostilités, la puissante Union des associations féminines allemandes (Bund Deutscher Frauenvereine – BDF) proclame que « la défense de la patrie est non seulement un devoir impératif pour toutes », mais aussi que « la guerre doit être ressentie par les femmes comme une véritable provocation permettant de mesurer la valeur et la solidité de leur mouvement ». A défaut de n’avoir jamais parlé de la situation des femmes, le gouvernement soutenu par la BDF, organise le Service national des femmes (Nationaler Frauendienst) dès le 3 août 1914 et décide leur mobilisation officielle en été 1916. Au cours d’une conférence organisée à Leipzig, « La femme et la guerre », en été 1915, la militante social-démocrate féministe proche du socialisme, Lily Braun affirme : « la détresse tue tout ce qui est efféminé pour faire renaître et s’épanouir ce qui est féminin ; jusqu’alors la femme n’avait pensé qu’à elle, maintenant les rigueurs de la guerre lui révèlent sa véritable profession : s’oublier soi-même au service de l’autre, s’investir dans une mission de dévouement, telle est l’éducation à donner aux filles et aux femmes. »

A défaut d’hommes, qui sont envoyés sur le front pour s’entretuer, l’économie tourne grâce au travail des femmes. Mais le gouvernement allemand incite les femmes à accepter tout travail qui se présente et, dans le même temps, à ne pas encourager les entreprises qui pourraient organiser des stages de formation pour elles. Les lois d’exception du 4 août 1914 ont suspendu toute mesure de protection des personnes en activité rémunérée, le patronat peut donc, sans souci, faire travailler des femmes avec un salaire des plus bas. La BDF soutient activement le gouvernement. Finalement, le travail des femmes est officiellement reconnu, car sans celui-ci le pays ne peut plus subsister. Pour les responsables du BDF , la Conférence de Berne « est une conférence corporatiste de femmes qui ne sont mandatées par personne, trahissent l’ordre et les règles des associations et des partis auxquels elles adhèrent et veulent s’occuper des problèmes de haute responsabilité… Nous avons déjà eu le triste exemple de la Conférence de La Haye ! ». Quelques années plus tard, le BDF s’intègrera au Front des femmes nazies et sa directrice, Gertrud Bäumer, composera avec le régime, notamment à travers le contenu national-socialiste de son journal. Avant la conférence de Berne, quatre féministes allemandes, Anita Augspurg, Lida Gustava Heymann, Frida Perlen, Elise von Schlumberger, fondatrices d’une Ligue pour le droit de vote, affiliée à la Ligue mondiale pour le suffrage, s’étaient rendues à la Conférence internationale de La Haye, où, bravant le climat général de chauvinisme et de bellicisme des féministes suffragistes du monde entier, elles demandèrent l’arrêt immédiat des hostilités et l’ouverture de négociations pour la paix. Elles seront exclues du BDF pour leur attitude non patriotique…

En France

En France, les femmes participèrent en grand nombre aux journées de février 1848, après lesquelles l’activité féministe se déploie dans de multiples directions, entre autres la revendication de l’union libre, levier contre les idées traditionnelles concernant l’amour et le mariage. Dans Elizabeth Cady Stanton. Naissance du féminisme américain à Seneca Falls, Claudette Fillard écrit que « l’action des féministes américaines connue en France fut célébrée en 1851 par les saint-simoniennes Jeanne Deroin et Pauline Roland [19] [alors emprisonnées à Saint-Lazare] ». Les deux féministes furent arrêtées en mai 1850, avec une trentaine de camarades, en tant qu’animatrices de l’Union des associations de travailleurs, première ébauche de syndicat. Après leur participation à la révolution de 1948, Jeanne théoricienne féministe , fut directrice de plusieurs journaux féministes, dans lesquels sont réclamés le droit de vote et d’éligibilité pour les femmes ainsi que leurs droits économiques. Les travailleuses s’organisent et obtiennent une réduction du temps de travail pour les blanchisseuses. Elles demandent la création de crèches pour enfants dans l’atelier et l’organisation de l’enseignement professionnel par les ouvrières elles-mêmes. L’Assemblée nationale nie leurs droits politiques et vote l’interdiction faite aux femmes d’être membres ou de participer aux réunions des clubs. Lors des élections à la Constituante, du 23 avril 1848, Jeanne suggéra à George Sand et Pauline Roland de poser leur candidature, mais l’une et l’autre refusèrent. Sa notice biographique dans le Maitron indique que Jeanne Deroin a consacré sa vie entière à la lutte pour l’abolition des privilèges, de tous les privilèges.

Les femmes participèrent activement à la Commune de Paris [20] : des classes aisées, moyennes et populaires, elles menèrent des innovations sociales et résistèrent face aux troupes de Thiers. Elles fondèrent l’Union des Femmes, section féminine de l’Internationale, dont l’objectif fut d’organiser le travail des femmes et de collecter des fonds pour acheter des canons. Elles se sont battues sur les barricades, elles furent massacrées ou jetées en prison et déportées. André Léo, dans le journal La Sociale attaque le gouvernement de Versailles mais aussi critique la Commune, pour son indiscipline et son antiféminisme : « si la démocratie a été vaincue jusqu’ici, c’est parce que les démocrates n’ont jamais tenu compte des femmes. » Ces femmes réclament le droit à porter des armes, mais pas le droit de vote.

Après la lutte pour l’égalité des droits, appelée « première vague du féminisme », les militantes du mouvement social des années 1960 et 1970, ont provoqué « la deuxième vague », qui posait le problème en termes de liberté ou plutôt de libération. Elle a abouti à une redéfinition des rôles, du statut et de l’identité des femmes qui balaya, en partie, l’absence des femmes dans les institutions politiques traditionnelles. En France, la seconde vague féministe démarra lors des deux grandes campagnes pour la réforme des lois sur le mariage et la contraception, avec quelques changements apportés en 1965 à la loi sur le mariage, et pour l’abrogation des articles 3 et 4 des lois de 1920 et 1923, qui interdisaient la diffusion d’informations sur la contraception et les produits contraceptifs.

Depuis 1974, les gouvernements français comportent de manière intermittente unE ministre chargéE des Droits des femmes. De ministre de plein exercice à ministre déléguée ou secrétaire d’Etat, les « Droits des Femmes » sont passés par plusieurs portefeuille, de la cohésion sociale à la famille. L’intitulé a varié au bon vouloir des gouvernements, de « la condition féminine » à « l’emploi féminin », en passant par les « droits des femmes », « la parité » ou encore « l’égalité entre les femmes et les hommes ».

1974 : création du secrétariat d’État à la Condition féminine par Valéry Giscard d’Estaing, attribué à Françoise Giroud, « chargée de promouvoir toutes mesures destinées à améliorer la condition féminine, à favoriser l’accès des femmes aux différents niveaux de responsabilité dans la société française et à éliminer les discriminations dont elles peuvent faire l’objet. » La secrétaire d’Etat est secondée par 22 collaboratrices régionales … bénévoles !

1976 : Françoise Giroud considère sa mission terminée ; le poste est remplacé par la Délégation nationale à la condition féminine, qui s’installe à Lyon, restant rattachée aux services du Premier ministre.

1978 à 1981 : deux secrétariats d’État ont en charge, l’un l’Emploi féminin, l’autre la Condition féminine.

1981 : le ministère délégué aux Droits de la femme est créé par François Mitterrand, concrétisant ainsi une promesse faite un mois auparavant, le 28 avril, lors d’un meeting organisé par le mouvement féministe Choisir. Il devient de plein exercice au sein du gouvernement Laurent Fabius, du 21 mai 1985 au 20 mars 1986, avec Yvette Roudy. C’est la première fois où les services centraux dédiés sont directement placés sous l’autorité de la titulaire du poste ministériel. Durant les années 1980, le ministère est l’un des moteurs du processus d’institutionnalisation du féminisme de la deuxième vague.

Entre 1988 et 2007, le portefeuille existe de façon intermittente, sous la forme de ministères délégués ou de secrétariats d’État, rattachés à un autre ministère. Le poste n’a été attribué qu’à des femmes, au nombre de six.

2007-2012 : rien sous Sarkozy

Entre 2012 et 2014, sous la présidence de François Hollande, Najat Vallaud-Belkacem est ministre des Droits des femmes, de plein exercice. Le 8 janvier 2013 est par ailleurs créé le Haut-Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes. Le 11 février 2016, dans le deuxième gouvernement Valls, Laurence Rossignol est nommée ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes, ce qui déclenche l’ire de plusieurs femmes politiques et d’associations féministes, en raison de la connotation sexiste de l’intitulé, qui renvoie les femmes dans la sphère domestique.

En 2017, sous la présidence d’Emmanuel Macron, Marlène Schiappa est nommée secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes sous la tutelle du Premier ministre Édouard Philippe. En 2020, elle est remplacée par Elisabeth Moreno, nommée ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances sous la tutelle du Premier ministre Jean Castex.

Relation entre exploitation, domination et oppression : « Patriarcado y capital, alianza criminal »

L’exploitation génère un échange inégal de valeurs, la domination un échange inégal de pouvoir et l’oppression un échange inégal de reconnaissance. Cette différenciation nous permet de clarifier, en combinant l’analyse de classe et l’analyse de stratification, dans quel domaine se crée l’échange inégal quand il s’agit d’exploitation, de domination et d’oppression. D’un point de vue marxiste, il n’y a pas de domination ou d’oppression sans raison, mais bien pour assurer l’usufruit du produit social. Par conséquent, même si la lutte pour les droits politiques dans le cadre de la société dominée par la bourgeoisie a permis un progrès dans la lutte pour « l’égalité entre les femmes et les hommes », elle ne résout pas le problème fondamental de l’échange inégal. À la relation capitaliste patriarcale, s’ajoute tout le spectre intersectionnel.

Le féminisme d’état, s’est parfois associé avec assez d’efficacité aux exigences pour éradiquer la violence physique et sexuelle, ou même pour revendiquer des droits comme la dépénalisation de l’avortement ou la PMA. Mais en ne discutant pas de l’inégalité matérielle, il ne remet pas en cause le système. Il prône une égalité des droits qui n’a jamais été réalisée et suppose que les relations économiques finiront par s’ajuster efficacement selon la loi de l’offre et de la demande. Les analyses féministes sont riches et variées, les confrontations théoriques et politiques non résolues, et même en ébullition sur la question de savoir si l’oppression des femmes se construit indépendamment ou intrinsèquement de l’exploitation capitaliste. Mais nous pouvons au moins affirmer que le féminisme, pour être féministe, ne peut qu’avoir une perspective anticapitaliste. Contrairement à ce que disait Yvette Roudy il y a 36 ans, les femmes ont toujours « besoin de créer l’événement dans la rue »…

Nara Cladera

[1] À cause d’elles, Yvette Roudy, Editions Albin Michel, 1985.

[2] « Quatrième conférence mondiale sur les femmes. Lutte pour l’Egalité, le Développement et la Paix », tenue sous l’égide de l’ONU, à Pékin en septembre 1995. La déclaration finale proclame que l’égalité entre les femmes et les hommes est une condition essentielle du développement durable, de la paix et de la démocratie. Un programme d’action est défini. L’initiative met publiquement l’accent, au plan international, sur la question des droits des femmes ; avec les limites du genre : ainsi, le droit à l’avortement n’est pas mentionné : les Etats-Unis et le Vatican s’y étant publiquement opposés.

[3] Colloque international « Féminisme et socialismes », les 13, 14 et 15 octobre 2003, au Palais de l’UNESCO à Paris.

[4] Les guillemets entourant cette expression ne sont pas repris dans l’ensemble du texte ; la pertinence du terme n’en est pas moins interrogée.

[5] Voir notamment : Caliban et la sorcière. Femmes, corps et accumulation primitive, Editions Entremonde/Senonevero, 2014 ; Une guerre mondiale contre les femmes. Des chasses aux sorcières au féminicide, Editions La Fabrique, 2021.

[6] Féminisme pour les 99 %. Un manifeste, avec Cinzia Arruzza et Tithi Bhattacharyra, trad. Valentine Dervaux, Editions La Découverte, 2019. L’appel initial du même nom, « We need a feminism for the 99%. That’s why women will strike this year », paru dans The Guardian du 27 janvier 2018, était signé par Linda Alcoff, Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya, Rosa Clemente, Angela Davis, Zillah Eisenstein, Liza Featherstone, Nancy Fraser, Barbara Smith et Keeanga-Yamahtta Taylor.

[7] Sivia Federeci, Editions Entremonde/Senonevero, Rééd. 2014.

[8] Le féminisme, Andrée Michel, Presses universitaires de France, 1979.

[9] André Gunder Frank (1929-2005), économiste et historien, dont les travaux portent notamment sur le sous-développement et la critique du capitalisme.

[10] « La syndicalisme et sa dette historique avec la lutte des femmes », Nara Cladera, Les utopiques n°14, Editions Syllepse, été 2020.

[11] Union ouvrière, Flora Tristan, Editions Des femmes, 1986.

[12] Elizabeth Cady Stanton. Naissance du féminisme américain à Seneca Falls, Claudette Fillard (dir.), ENS Editions, 2009.

[13] John Locke (1632-1704), philosophe anglais.

[14] Voir Une histoire populaire des Etats-Unis ; de 1492 à nos jours, Howard Zinn, Editions La découverte, 2003.

[15] « Mouvements internationaux de femmes et solidarités des intérêts au XIXème siècle », Annick Druelle, Université de Montréal, 2006.

[16] Voir maitron.fr

[17] Colombienne : en référence à “la découverte du Nouveau monde” par Christophe Collomb.

[18] Elisabeth Renaud et Louise Saumoneau : voir maitron.fr

[19] Jeanne Deroin et Pauline Roland : voir le Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, maitron.fr

[20] La commune, mémoire et horizons, Les utopiques n°16, Editions Syllepse, printemps 2021.

[21] « Patriarcat et capitalisme, une alliance criminelle », slogan scandé au Chili lors de l’importante mobilisation qui a débuté en octobre 2019.