Corse : l’émergence d’un syndicalisme anticolonial

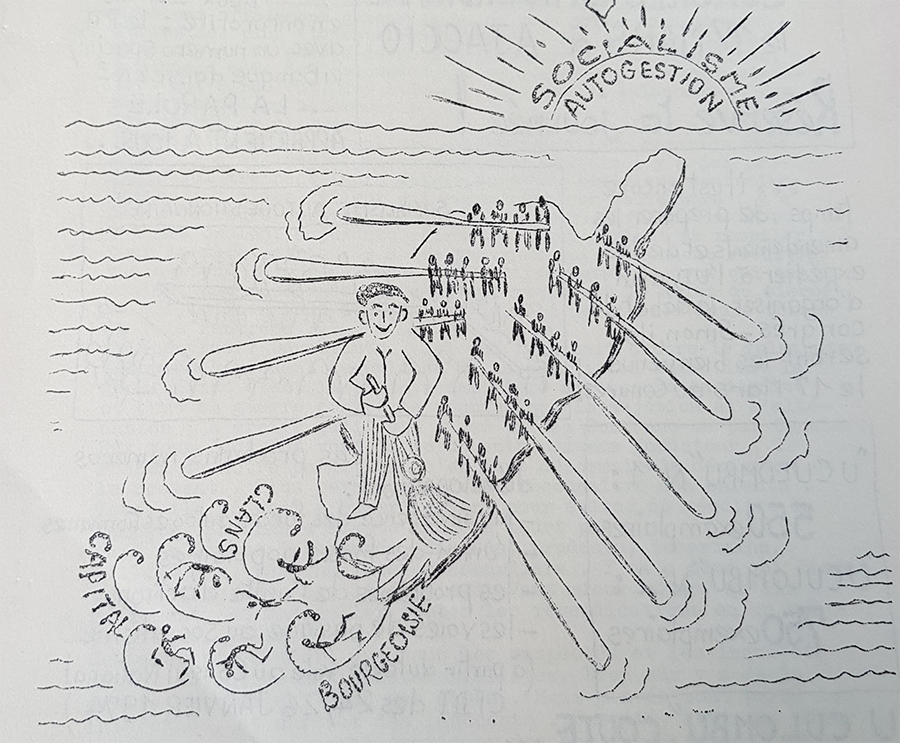

Dans le dernier quart du XXème siècle, émerge en Corse un syndicalisme anticolonial ; d’abord au sein de l’Union départementale CFDT, puis avec la création du Syndicat des travailleurs corses (STC). Ceci, dans un contexte historique, social, économique, politique, ici rappelé. Autogestion, syndicalisme révolutionnaire, socialisme, autonomie, libération nationale et sociale, sont alors en débat ! Retour sur ces temps de gestation et naissance du STC, qui est désormais, depuis plusieurs années, la force syndicale principale en Corse.

Guillaume est doctorant en histoire contemporaine à l’Université d’Evry – Paris-Saclay. Sa thèse porte sur la place occupée par le syndicalisme dans la « vague nationale des années 68 » en France. Il est adhérent de SUD Éducation 91.

![Couverture du journal de l'Union régionale des syndicats CFDT Provence-Côte d'Azur-Corse (non-daté, vraisemblablement début 1975) : « Autogestion, socialisme, autonomia » ! [Coll. Guillaume]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2024/07/union-regionale-des-syndicats-CFDT-Provence-Cote-Azur-Corse-781x1024.webp)

Au début des années 1970, la Corse est dans une situation difficile. C’est vrai d’abord sur le plan économique. Si plusieurs secteurs sont en croissance, notamment le tourisme et l’agriculture, leur développement ne bénéficie pas vraiment à la population insulaire. Les profits touristiques s’en vont dans les poches de la bourgeoisie française et internationale, tandis que les grands propriétaires pieds-noirs, qui profitent d’aides spéciales de l’État, sont les grands gagnants du développement du secteur agricole. Pire encore, cette croissance économique non-maîtrisée entraîne de nombreux problèmes pour les Corses. Ces problèmes sont variés : difficulté à se loger, augmentation du coût de la vie et, à terme, destruction du patrimoine écologique de l’île. La plupart des emplois créés ne sont d’ailleurs pas accessibles aux insulaires, souvent peu qualifiés, et auxquels les patrons préfèrent des personnes venues du continent. Cette situation pousse un grand nombre de jeunes Corses à l’exil vers la France, ce qui conduit peu à peu à une diminution et à un vieillissement de la population insulaire. Pour ne rien arranger, le système politique insulaire apparaît comme verrouillé. Le clientélisme et la fraude électorale prospèrent, alors que l’État français ferme les yeux sur ces pratiques. Derrière quelques illusoires sigles partisans, le pouvoir est détenu par de grandes familles qui se transmettent de père en fils les mandats électoraux, en se servant ensuite de ces postes pour acheter avec des emplois publics et des aides sociales les votes nécessaires à leur réélection. Ce sont ces pratiques que les nationalistes corses dénoncent sous le nom de « clanisme ». Enfin, sur le plan culturel, la situation est semblable à celle de plusieurs autres territoires périphériques de l’Hexagone comme la Bretagne ou l’Occitanie. La langue et la culture corse sont menacées à la fois par les transformations liées au développement économique et par les politiques culturelles de l’État français. Réduite au rang d’un patois ou transformé en simple élément folklorique, la langue corse est alors en voie de disparition.

Les nationalistes corses analysent les malheurs de leur île comme des conséquences de sa situation coloniale. Conquise en 1769 par le royaume de France, la Corse se voit rapidement appliquer des restrictions douanières qui asphyxient son économie, tandis que plusieurs révoltes sont réprimées dans le sang par l’État français jusqu’au début du 19ᵉ siècle. Entre 1755 et 1769, la Corse, autrefois contrôlée par Gênes, avait réussi à gagner son indépendance et s’était dotée d’une constitution marquée par l’héritage des Lumières. Dans les années 60, le nationalisme corse se structure autour de deux organisations politiques : le Front régionaliste corse (FRC) et l’Action régionaliste corse (ARC). Alors que le FRC fait clairement le choix du socialisme, l’ARC refuse de se prononcer sur les structures économiques de la Corse future. C’est l’ARC, grâce au caractère plus rassembleur de sa doctrine et à son implication très forte dans les mouvements sociaux de cette époque, qui devient rapidement la plus puissante des organisations nationalistes.

Le 21 août 1975, plusieurs dizaines de militants de l’ARC en armes occupent la cave d’un grand propriétaire, afin de dénoncer l’accaparement des terres corses par des colons revenus du Maghreb. L’action de l’ARC se veut essentiellement symbolique, mais l’État français décide de frapper fort, et envoie sur place près de 1000 gendarmes mobiles accompagnés d’hélicoptères et de blindés. L’assaut est donné le 22 août et deux gendarmes sont tués par les nationalistes, qui parviennent ensuite à prendre la fuite à bord d’un camion en forçant les barrages de police.

Le 27 août 1975, l’ARC est dissoute en Conseil des ministres. Cette décision provoque de violentes émeutes et des affrontements armés, notamment dans la ville de Bastia, où un policier est tué par balles. Désemparée par la situation, l’ARC adopte alors une attitude passive qui déçoit nombre de ses militantes et de ses militants. L’occupation de la cave d’Aléria et ses suites immédiates constituent le moment fondateur du nationalisme corse contemporain.

Le 5 mai 1976, des militants et des militantes, parfois déjà engagées dans l’action violente depuis plusieurs années, décident de créer une nouvelle structure clandestine armée : le Front de libération nationale de la Corse (FLNC). Ils et elles dénoncent le « réformisme » de l’ARC et déclarent que la lutte armée est désormais la seule voie possible vers la libération nationale de la Corse.

Dans ce paysage tumultueux du début des années 70, la situation des travailleuses et des travailleurs en Corse est difficile. La CGT, qui est la plus forte organisation syndicale de l’île, revendique près de 5000 membres tandis que FO, qui est deuxième, annonce le chiffre de 1500. Ces structures sont surtout implantées dans la fonction publique, tandis que le secteur privé demeure un désert syndical dans lequel le patronat a les mains libres. C’est en 1971 qu’un groupe de jeunes militantes et militants, issus pour la plupart du FRC et de la section corse du Parti socialiste unifié (PSU), reprennent en main l’UD CFDT de Corse. Alors que les nationalistes laissent largement de côté la question sociale et que les syndicats ne se préoccupent pas de la question nationale corse, la CFDT s’efforce de réaliser la synthèse de ces deux conceptions, pour proposer une approche syndicale et de classe de la question nationale corse. Elle ne compte qu’une centaine d’adhérentes et d’adhérents, mais son positionnement original va rapidement lui attirer de nouvelles recrues et elle pourra annoncer à la fin des années 70 le chiffre de 1000 membres. Parmi les militantes et les militants actifs de la CFDT coexistent en réalité trois visions de l’articulation entre lutte des classes et lutte nationale : l’autogestion corse, la décentralisation et le nationalisme. Les conflits entre ces trois interprétations marqueront toute l’histoire de la CFDT en Corse dans les années 70.

Les autogestionnaires corses regroupent les militantes et les militants, souvent d’origine corse, qui affirment qu’il existe un lien indissoluble entre lutte contre le colonialisme et lutte de classes, et qu’il n’est pas possible en Corse de mener l’une sans mener l’autre. La plupart des personnes qui animent les structures interprofessionnelles insulaires appartiennent à ce courant.

Les adeptes de la décentralisation, qui sont souvent des fonctionnaires originaires du continent, défendent, en accord avec les orientations confédérales de la CFDT, la mise en place de structures démocratiques à l’échelle des régions. Cependant, leur crainte est grande de voir la cause du « peuple corse » dériver vers un nationalisme qui, dans leur vision, n’est pas compatible avec la lutte de classes. Concrètement, beaucoup des membres de ce groupe craignent de devoir quitter la Corse en cas de victoire des nationalistes face à l’État français.

Enfin, les nationalistes corses au sein de la CFDT souhaitent mettre l’outil syndical au service de la lutte du peuple corse. Pour ces militantes et ces militants, la lutte nationale est incomplète tant qu’elle ne prend pas en compte les intérêts du prolétariat corse. En revanche, ces nationalistes ne mettent pas sur le même plan la situation des travailleuses et des travailleurs venus depuis le continent pour travailler en Corse. Dans leur analyse, c’est la lutte du peuple corse qui va primer, plutôt qu’une lutte des classes « abstraite » qui devrait, en théorie, unir le prolétariat corse et le prolétariat français face au même adversaire, mais dont l’invocation ne sert souvent qu’à éviter la confrontation directe avec la puissance coloniale.

En 1974, l’UD de Corse annonce qu’elle se transforme en Union régionale interprofessionnelle (URI), alors qu’elle est déjà rattachée à l’URI Provence-Côte d’Azur-Corse. Les militants et les militantes autogestionnaires justifient cette décision à la fois par des arguments pratiques (la nécessité d’un outil de coordination adapté au contexte corse) et par des arguments idéologiques (le respect des principes autogestionnaires de la CFDT). Pour un certain nombre de nationalistes corse, la mise en place d’une URI Corse n’est en revanche que le prélude à une prise de distance avec la CFDT et à la mise en place d’un « syndicalisme corse ». Mise au courant, la Confédération choisit dans un premier temps d’ignorer la décision des militantes et des militants corses. Cependant, il lui est de plus en plus difficile de faire comme si rien ne se passe. En effet, à partir de 1976, les attentats se multiplient en Corse, émanant tant du FLNC que des groupes loyalistes, et la répression frappe de plein fouet le mouvement nationaliste ainsi que ses soutiens. Dans ce contexte troublé, l’URI de Corse renouvelle avec insistance sa demande de reconnaissance à la Confédération, qui lui oppose cette fois un refus catégorique. Entre 1976 et 1978, les négociations se poursuivent. La Confédération en vient rapidement à dénoncer la place trop importante occupée par les revendications anticoloniales dans l’activité des syndicalistes corses. Elle accuse la CFDT insulaire de complaisance avec la lutte armée, dénonce une « dérive nationaliste » et explique que la notion de « peuple corse » n’est pas compatible avec l’approche de classe de la CFDT. Les militantes et les militants corses s’efforcent de donner des gages à la Confédération, mais son attitude de fermeté suscite chez ces syndicalistes un fort sentiment de colère et d’abandon.

![Photo figurant en couverture du numéro 5 d'Avvene, le journal du STC, mars-avril 1989. Traduction : « Le printemps du peuple corse ». [Coll. Guillaume]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2024/07/u-veranu-di-u-populu-corsu.webp)

Parallèlement à ces négociations, des militantes et des militants entament une réflexion autour de la mise en place d’un syndicat nationaliste corse. Le nom proposé est celui d’Union générale des travailleurs corses (UGTC), en référence aux syndicats forgés par les peuples du Maghreb dans leur lutte contre le colonialisme français. Finalement, le constat est fait que les conditions nécessaires à la mise en place d’une centrale syndicale nationaliste ne sont pas encore réunies. Les nationalistes décident donc de poursuivre leur stratégie d’entrisme au sein des syndicats « français », et notamment au sein de la CFDT. Au début des années 80, les structures corses commencent à prendre de la distance avec la lutte anticoloniale. Ce reflux est lié à l’action de la Confédération, qui s’est activement employée à réduire l’influence des nationalistes corses au sein de la CFDT, et peut être interprété comme une forme de « recentrage » à la mode corse. Les responsables corses continuent cependant à demander à la Confédération la création d’une URI Corse, mais sans référence directe à la question nationale corse. En 1981, dans la continuité des projets de décentralisation du gouvernement socialiste, la Confédération donne officiellement son accord à la mise en place d’une URI Corse, dont le congrès fondateur se tient en 1982.

À partir de 1979, dans un texte programmatique appelé Livre blanc, le FLNC commence à mettre à jour sa stratégie révolutionnaire. Alors que c’était jusqu’alors la lutte armée qui constituait le cœur de sa doctrine, cette dernière évolue pour intégrer la notion de contre-pouvoirs. Par ce terme, les nationalistes désignent des structures publiques qui doivent permettre au peuple corse dans son ensemble de participer à la lutte de libération nationale. Ces changements stratégiques s’inscrivent dans une réflexion plus profonde sur le sens à donner au combat nationaliste. Dans ses premières années, le FLNC mettait au cœur de ses revendications la notion d’indépendance, se positionnant ainsi en adversaire des autonomistes qui ne souhaitaient pas se séparer de l’État français. À partir de 1979, le Front rompt avec cette perspective étroitement institutionnelle. Selon lui, il ne s’agit plus de choisir entre autonomie et indépendance, mais bien de permettre l’autodétermination du peuple corse. Ce sont les contre-pouvoirs qui doivent être « à tous les niveaux de la vie économique, politique, sociale et culturelle. » l’instrument de cette autodétermination.

C’est dans ce contexte que redémarrent, au début des années 80, les réflexions autour de la construction d’un syndicat corse. La situation sociale et politique semble bien plus favorable qu’à l’époque de l’UGTC, mais une partie des nationalistes souhaite continuer la politique d’entrisme au sein des syndicats français. Le recul de l’influence nationaliste au sein de la CFDT rend cependant cette tactique de plus en plus intenable. En 1982 se créent les premières Associi Naziunalisti. Ces structures ont pour vocation de regrouper les nationalistes directement sur leur lieu de travail. Elles se fédèrent rapidement au sein de la Cuncolta di l’Associi Naziunalisti (CAN), et développent une réelle activité revendicative là où elles sont implantées. Malheureusement, cette forme d’organisation atteint vite ses limites. Privées de droits syndicaux, les Associ sont aisément réprimées par le patronat, et ne parviennent que difficilement à se présenter aux élections organisées dans les entreprises.

![Illustration réalisée par le STC PTT et utilisée dans un tract à l'occasion des élections au CA de la Poste de mars 1991. [Coll. Guillaume]](https://www.lesutopiques.org/wp-content/uploads/2024/07/a-demucrazia-in-corsica.webp)

Le 1er mai 1984, la CAN se transforme en Syndicat des travailleurs corses (STC), dont le premier congrès se déroule en 1985. Dès le début, l’articulation entre lutte nationale et lutte de classes fait l’objet de vifs débats au sein du STC. Si la direction du FLNC a donné son approbation à la création d’un syndicat, elle ne souhaite pas que celui-ci adopte une orientation révolutionnaire trop prononcée. En outre, même si elle a souligné l’importance des luttes sociales, elle continue de considérer que ces dernières doivent être subordonnées à la lutte nationale. Lors du 1er congrès du STC, ce sont pourtant les militantes et les militants qui, à rebours des dirigeants du Front, défendent l’idée d’une synthèse entre lutte nationale et lutte de classes qui l’emportent. La motion d’orientation qui est adoptée souligne que le STC est un « syndicat révolutionnaire », qui lutte pour la suppression de « l’exploitation capitaliste » et « l’émancipation des travailleurs ». Le texte affirme également que « libération nationale et sociale sont indissociables », et qu’il s’agit d’œuvrer à la mise en place d’un « socialisme original qui actualise les traditions égalitaires et communautaires du peuple corse ».

Contrairement aux prédictions du secrétaire de l’UD CGT de Corse-du-Sud, qui le qualifie en 1984 de « syndicat mort-né », le STC va connaître une croissance fulgurante dans les années qui suivent. Il se développe avant tout dans le secteur privé, et spécialement dans les PME, qui constituent l’essentiel du tissu économique insulaire. C’est un terrain compliqué où, face à un patronat agressif et peu habitué à l’activité syndicale, le STC ne parvient souvent à s’implanter qu’à coup de grèves et d’occupations. Mais ces efforts finissent portent leurs fruits. En 1986, deux ans après sa fondation, le STC regroupe 3000 membres et près de 80 sections syndicales, très majoritairement implantées dans le privé. Ce développement du STC dans les PME n’est pas le fruit d’un calcul stratégique, mais bien le produit d’une nécessité. Étroitement associé au mouvement nationaliste et dépourvu de présomption de représentativité, le STC rencontre d’énormes difficultés pour s’implanter dans le secteur public. La situation est similaire dans les quelques grandes entreprises qui existent en Corse. Ce sont des bastions de la CGT, et cette dernière s’efforce autant que possible d’y empêcher l’apparition de sections syndicales STC. En 1987, la progression du STC sur le terrain se concrétise également dans les urnes. Lors des élections prud’homales de cette année, le syndicat nationaliste occupe la troisième place avec un score de 17 %, derrière FO et la CGT. Il devance la CFDT, qui est maintenant reléguée à la quatrième place. Bien avant les grands succès électoraux des années 2000, ce score du STC aux élections prud’homales constitue une importante victoire pour l’ensemble du mouvement nationaliste.

Lors de son congrès fondateur de 1985, le STC avait annoncé mettre sur le même plan libération sociale et libération nationale. Mais qu’en est-il en pratique ? Tout d’abord, il est certain que l’audience du syndicat ne se limite pas au seul prolétariat corse. Il recrute également des travailleurs et des travailleuses originaires de France ou du Maghreb. De même, il ne semble pas que le STC, au nom d’une prétendue solidarité nationale, choisisse d’éviter le conflit avec le patronat corse. Au sein-même du mouvement nationaliste, qui s’était doté d’une organisation patronale appelée la Fédération corse des commerçants et des artisans (FCCA), le STC parvient à imposer un rapport de force qui lui est favorable. Sur d’autres aspects, l’articulation du social et du national apparaît pourtant comme moins aboutie. Le refus du STC de se doter à cette époque d’un projet de société qui lui soit propre est un bon exemple de cette situation. Ainsi, au congrès de 1988, les textes allant dans ce sens sont largement écartés. Ce refus doit s’interpréter au regard des débats qui, plus tard, déchireront le mouvement nationaliste à propos de la « direction politique ». Un STC en plein essor, à la fois dans les urnes et sur le terrain, et qui se serait doté d’un projet de société autonome aurait constitué une menace importante pour les organisations politiques se réclamant du nationalisme, mais aussi pour la direction clandestine du mouvement. L’inscription du STC dans le mouvement nationaliste l’empêche donc de se doter d’un programme qui lui soit propre et il reste, sur cet aspect, soumis à une direction politique qui lui est extérieure. De même, les formations dispensées à l’intérieur du syndicat sont de bonne qualité, mais elles présentent un caractère exclusivement technique. Là encore, l’idée est que ce sont d’autres organisations qui doivent fournir une formation politique aux militantes et aux militants du syndicat.

En 1989, c’est aussi le problème de la direction politique qui explique en partie le rôle ambigu joué par le STC dans le grand conflit social qui, parti de la fonction publique, paralyse l’île pendant près de 3 mois. Au vu de son implantation particulièrement limitée dans la fonction publique, ce n’est pas un mouvement social dans lequel le STC se sent particulièrement à sa place. Mais ses réticences à y participer s’explique aussi par le scepticisme du mouvement nationaliste en général à l’égard de ce conflit. En effet, en raison de la proximité des élections municipales, les nationalistes soupçonnent cette grève d’être en partie motivée par des considérations électorales étrangères au syndicalisme. Par ailleurs, alors que les fonctionnaires en grève revendiquent la mise en place d’une « prime d’insularité » destinée à compenser la cherté des prix en Corse, les nationalistes qualifient cette revendication de « prime coloniale » et souhaitent plutôt que soit trouvée une « solution globale » à la question corse. Après plusieurs semaines de débats internes, le STC finit tout de même par se lancer dans la bataille. Ses militants et ses militantes de la fonction publique étaient pour la plupart déjà en grève, mais le syndicat amène maintenant ses sections du privé dans la lutte. Sans parvenir à réaliser la jonction tant attendue entre le public et le privé, il profite néanmoins du climat social favorable pour remporter des victoires dans de nombreuses entreprises.

Mais le conflit de 1989 est aussi l’occasion des premières dissensions publiques au sein du mouvement nationaliste. Critiquant l’attitude peureuse du mouvement nationaliste face au mouvement social, une partie des militantes et des militants nationalistes créent cette même année une nouvelle organisation politique : l’Alliance nationale corse. Leur départ ne règle pas le conflit interne au mouvement national, qui gagne en intensité dans les années qui suivent. En 1990, c’est la direction politique clandestine qui scissionne. Elle est maintenant divisée entre le FLNC Canal habituel et le FLNC Canal historique. Cette scission entraîne des répercussions sur l’ensemble des contre-pouvoirs, dont le contrôle devient maintenant un enjeu majeur pour les deux factions. La principale divergence politique entre ces deux camps tient à leur vision du rôle que doit jouer le FLNC dans le mouvement nationaliste. Pour le Canal historique, le FLNC doit demeurer la direction politique et, en conséquence, exercer depuis l’ombre un contrôle étroit sur les contre-pouvoirs. Selon le Canal habituel, les succès électoraux des nationalistes ainsi que la dynamique populaire liée au développement des contre-pouvoirs doivent au contraire amener le FLNC à abandonner la direction politique et à devenir un simple lieu de synthèse.

Le STC n’échappe pas à ces dynamiques et son congrès de 1991 est marqué par de vives tensions liées au conflit entre Canal habituel et Canal historique. Après plusieurs jours de débats houleux, c’est le Canal habituel qui l’emporte. La majorité des militantes et des militants qui forment la nouvelle direction du STC sont issus de ce courant. En conséquence, la motion d’orientation votée lors du congrès proclame que désormais, pour le STC, « la seule direction politique […] est celle des travailleurs corses. » Dans les années suivantes, face aux divisions croissantes du mouvement nationaliste, le STC se recentrera sur l’activité syndicale dans les entreprises. Ne souhaitant pas que les conflits du mouvement national entravent son activité syndicale, le STC va continuer à mettre en avant la dimension nationaliste de son combat, mais sans prendre la peine d’en détailler le contenu politique. Les années 90 voient donc le recul de la question sociale au sein du nationalisme corse, car les divers partis nationalistes ne sont plus liées au STC comme ils avaient pu l’être auparavant, tandis que ce dernier se fait discret sur le terrain politique, de peur d’importer en son sein les conflits particulièrement violents qui déchirent la famille nationaliste. Comme lors de la décennie précédente avec la CFDT, la synthèse entre libération sociale et libération nationale ne semble pas avoir pleinement abouti.

⬛ Guillaume

- Du congrès Solidaires… - 31 août 2024

- Dialectik Football - 30 août 2024

- Le Miroir du football : un journal de référence - 29 août 2024