Commune de Paris : quelle justice en Révolution ?

Aborder la situation de la justice et des prisons au cours des 72 jours de la Commune, ce n’est pas analyser l’application d’un programme réfléchi, une succession de décisions cohérentes. C’est essayer de suivre les débats, les décisions multiples, parfois contradictoires, prises au coup par coup, en réaction aux problèmes rencontrés, sous les pressions de diverses exigences liées aux situations exceptionnelles, de différents courants politiques, alors que les combats avec Versailles font rage dès les premiers jours d’avril. Il s’agit plus d’un regard sur l’élaboration d’une politique émancipatrice au cours d’un processus révolutionnaire, avec tous ses soubresauts, ses conflits.

Inspecteur du travail retraité, militant CGT à Rouen, Patrick Le Moal est également porte-parole de la Fondation Copernic. A l’occasion des 150 ans de la Commune de Paris, il a publié une lettre quotidienne, du 18 mars au 4 juin 2021, donnant à voir ce que fut la Commune au jour le jour * . * www.contretemps.eu/commune-paris-au-jour-le-jour

Parmi les acteurs, il y a d’abord le mouvement révolutionnaire d’en bas, celui du peuple ouvrier de Paris, que ce soient les bataillons de la garde nationale, jaloux de leur autonomie, qui décident et agissent sans autre forme de procédure, que ce soient les clubs politiques qui se réunissent tous les soirs avec des centaines, des milliers de parisien∙nes qui votent des résolutions, que ce soient les poussées populaires spontanées comme celle qui a empêché la conquête des canons par l’armée de Thiers le 18 mars. Il y a bien sûr des décisions officielles de l’Assemblée élue de la Commune, adoptées parfois après des débats intenses. S’appliquent-elles toujours ? Cela n’est pas certain, compte tenu des plaintes récurrentes sur ce sujet, d’autant que certaines décisions individuelles de responsables élu∙es de la Commune ne sont pas toujours conformes aux décisions collectives.

Dès le 29 mars sont installées deux instances chargées de ces questions.

La Commission de la Justice est chargée de la réorganisation des services judiciaires et de la surveillance des prisons. Son délégué, l’avocat Eugène Protot, en est l’âme ; il cherchera d’abord à garantir les libertés individuelles.

La Commission de sûreté générale a les attributions de la Préfecture de police, assure l’ordre et la sécurité publique. Ce sont les blanquistes [1], ces militants partisans de la dictature révolutionnaire qui croient à la force des coups de main, qui vont la diriger entièrement. Ils l’occupent dès le 18 mars, avant même la désignation de la Commission. Les délégués principaux, d’abord Raoul Rigault puis Théophile Ferré, proviennent de leurs rangs, tout comme l’ossature des 100 à 200 responsables. Seuls les commissaires et officiers de police de quartiers sont d’origine plus diverse : des ouvriers, des employés, parfois nommés sur proposition des clubs et qui travaillent directement avec la garde nationale locale, avec une grande autonomie.

Les désaccords au sein de la Commune

La plupart des communeux et communeuses [2] ont été victimes de l’arbitraire de la justice impériale ; ce sont des humanistes, qui souhaitent l’instauration d’un état de droit, sont favorables au renforcement des droits des accusé∙es, à l’élection des magistrats, à une justice plus accessible aux plus pauvres. Mais la guerre civile rend difficile ces réalisations, d’autant que les sentiments populaires à l’égard des personnes délinquantes peuvent être beaucoup plus sévères et expéditifs. Les désaccords, voire même les affrontements entre d’une part, la Commune et la Commission de la justice et d’autre part la Commission de Sûreté générale vont apparaître très vite, les premiers contestant les décisions des seconds, essayant de cadrer et limiter les débordements de la police.

Dès le 4 avril, un membre de la Commune interpelle Raoul Rigault sur le fait de n’avoir pas notifié à la Commune l’arrestation d’un de ses membres, Adolphe Assi, accusé de détournements de fonds [3]. Pour éviter la reproduction de tels faits une résolution est adoptée indiquant que « toute mesure préventive, prise par la Commission de sûreté générale, devra être soumise à la sanction de l’Assemblée générale de la Commune, dans les vingt-quatre heures. »

Le lendemain, le 5 avril, trois journaux soutenant Versailles sont saisis sur ordre de la Préfecture de police. La réaction des membres de la Commune, qui ont combattu durant tout l’Empire les limitations au droit d’expression, est violente. Ils débattent, sans finalement prendre de décision, de la publication d’un désaveu dans l’Officiel et du remplacement de Rigault.

Le 14 avril, la Commune adopte un texte visant à imposer que les arrestations se fassent dans des formes régulières, contre toutes celles qui ne sont pas suivies de jugements.

L’historien de la Commune, Prosper Olivier Lissagaray [4] estime à 40 ou 50 le nombre de perquisitions irrégulières et à 1300 ou 1400 celui des arrestations irrégulières, les deux tiers n’étant emprisonnés que quelques jours, voire même quelques heures. La plupart des commissaires dans les quartiers, les officiers de police improvisés qui travaillent avec la Garde nationale, s’acquittent de leurs taches avec modération. S’ils veillent à l’application des décisions de la Commune sur les loyers, l’interdiction du travail de nuit des ouvriers boulangers, etc., ils assurent également les arrestations des malfaiteurs, des personnes accusées de meurtres, de vagabondage, d’attentats à la pudeur ou de toutes autres infractions, mais aussi des ivrognes et des « filles publiques ». La Commune est « vertueuse », refuse la prostitution, l’état ivresse, essaye d’interdire les jeux de hasard dans les rues …

Le 17 mai elle décide de refuser la mise en place d’un « jury d’accusation » qui aurait pu « pour les accusés de crimes ou délits politiques, prononcer des peines…. exécutoires dans les vingt-quatre heures. ». Il est proposé par Raoul Rigault, qui estime qu’en deux audiences 40 ou 50 accusés pourront être jugés : « qu’il n’y pas à juger avec le Code pénal; les citoyens faisant partie du jury reconnaîtront les culpabilités et appliqueront les peines proportionnellement aux crimes commis ». Contre lui, les arguments du délégué à la justice, Eugène Protot, qui rappelle les règles démocratiques de droit selon lesquelles un jury ne peut se prononcer que sur des faits, et qu’il n’y a pas de peines contre les délits cités, emportent la décision.

Les débats sur la peine de mort

Le débat contre la peine de mort, divise les républicains depuis longtemps. L’abolition est discutée dès 1791, et adoptée en 1795 « à dater du jour de la publication de la paix générale » ; le Code pénal napoléonien annulera cette mesure. En 1848, deux jours après la proclamation de la Deuxième République, un décret abolit la peine de mort en matière politique. Mais en septembre 1848, lors du débat sur la constitution, les amendements en faveur d’une abolition totale sont rejetés, malgré une intervention remarquable de Victor Hugo devant les députés. Il n’y a pas de débat ni de décision formelle de la Commune de Paris sur cette question, mais elle est abordée de diverses manières.

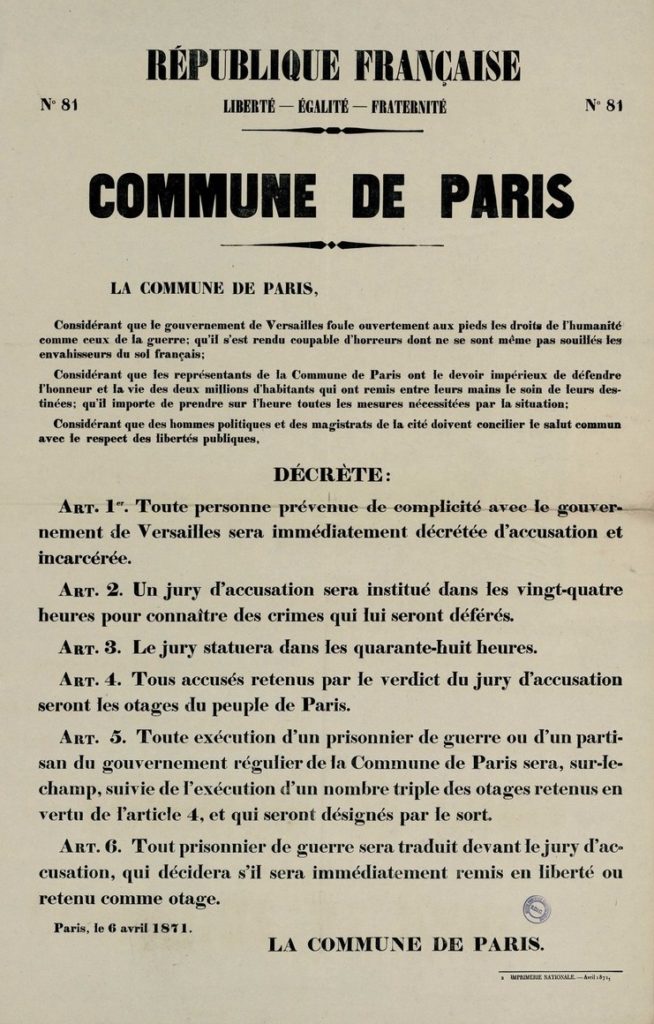

A la suite de l’assassinat des prisonniers par les versaillais, lors de la sortie vers Versailles des 3 et 4 avril, parmi lesquels deux membres de la Commune, les généraux Flourens et Duval, la Commune débat le 5 avril des modalités de la riposte. Elle adopte à l’unanimité le « décret des otages », qui prévoit que toute personne prévenue de complicité avec le gouvernement de Versailles, sera immédiatement incarcérée et jugée dans les 48 heures. Reconnus coupables, ils constitueront un groupe d’otages, et « toute exécution d’un prisonnier de guerre ou d’un partisan du gouvernement régulier de la Commune de Paris sera sur-le-champ suivie de l’exécution d’un nombre triple des otages … qui seront désignés par le sort ». La déclaration qui accompagne la parution du décret prévoit l’exécution d’un « nombre égal ou double de prisonniers », montrant ainsi dans quelle confusion il a été adopté. Cet appel à la réciprocité dans la barbarie est-il le plus efficace ? Rien n’est moins sûr. Une fois l’émotion passée, la majorité de la Commune va renvoyer sans cesse son application, y compris lorsque les massacres et exactions versaillaises vont se multiplier. Elle a donné l’apparence d’une cruauté dont la presqu’unanimité des membres élu∙es sont incapables.

Si des dizaines de personnes sont immédiatement arrêtées, pour l’essentiel des prêtres, car les réactionnaires les plus en vue, les éventuels otages sérieux, ont quitté Paris depuis longtemps , la mise en place du jury d’accusation a été très lente. Le tirage au sort des gardes nationaux chargés d’y siéger a lieu un mois après, le 6 mai, et la première session se tient le 19 mai, la seconde et dernière le 20 mai. Le 9 avril, la Commune repousse une proposition de rendre aux otages les mauvais traitements infligés par Versailles. Ils gardèrent la liberté de faire venir nourriture, linge, livres, journaux, et de recevoir des visites d’amis, jusqu’à des reporters de journaux étrangers. Le 26 avril, suite à la confirmation de l’assassinat de prisonniers par les versaillais, la question est abordée en urgence. Les arguments contre l’utilisation l’emportent : il faut mettre le bon droit de notre côté, nous ne pouvons ainsi décréter la mort de douze hommes, croyez-vous que Versailles tienne à ses gendarmes, à ses sergents de ville ? Refusant de prendre une décision sous le coup d’une émotion, même légitime, la Commune décide d’attendre le retour de la commission d’enquête … et ne fera rien.

La question est à nouveau posée le 17 mai, suite au viol et à l’assassinat par les versaillais d’une ambulancière soignant un blessé. La proposition que dix otages soient fusillés dans les vingt-quatre heures en représailles, cinq à l’intérieur de Paris, devant une délégation de tous les bataillons, et les cinq autres aux avant-postes, devant les gardes témoins de l’assassinat est débattue. La décision prise est … d’appliquer le décret sur les otages du 7 avril sans autre précision : il n’y aura aucun otage fusillé. L’attitude est la même sur les décisions de la Cour martiale instaurée le 16 avril. Son premier jugement du 18 avril condamne à mort un officier de la Garde nationale qui avait refusé de conduire au feu son bataillon, épuisé de fatigue et de privations. Dès le lendemain, la Commune, prenant en considération les antécédents démocratiques du citoyen concerné, commue sa peine en emprisonnement. Tout cela est bien différent de ce qui se passe sur le front, où il apparaît normal qu’un espion pris sur le fait soit immédiatement exécuté.

Au final, jamais la Commune n’a décidé la mort de quiconque, pas même de ces otages. Ils vont très vite être utilisés à bien autre chose, à des négociations discrètes des blanquistes avec Versailles pour les échanger avec Blanqui, ce que Thiers refusera absolument, disant à un négociateur : « rendre Blanqui à l’insurrection, ce [serait] lui envoyer une force égale à un corps d’armée ».

Un certain nombre de ces otages seront tués lors de la semaine sanglante, alors que les versaillais occupent les trois quarts de Paris, et ont commencé les terribles massacres. Cette question fait rage dans les clubs. Par exemple, le 24 mai le club de l’Église Notre-Dame-de-la-Croix vote une motion en faveur de l’exécution des otages. Dans la nuit du 24 au 25 mai six d’entre eux, dont l’archevêque de Paris et le doyen des présidents de la Cour de cassation, sont fusillés en application d’un ordre individuel signé du blanquiste Ferré. Le vendredi 26 mai, sur l’initiative d’un détachement de la garde nationale, 52 sont extraits de la prison de la Roquette et conduits, entourés d’une foule énorme, rue Haxo. Quelques membres de la Commune, dont Sérailler, Varlin et Pyat, essaient vainement d’empêcher leur exécution, seule la réputation de Varlin empêche qu’ils soient eux aussi passés par les armes. Par ailleurs, Rigault, la veille de son arrestation du 24 mai et de son assassinat par les versaillais, fera fusiller de sa seule autorité un de ses ennemis politiques, Chaudey, ancien secrétaire et exécuteur testamentaire de Proudhon, hostile à la Commune, qu’il accusait sans preuve d’avoir déclenché la fusillade sur la foule en manifestation devant l’hôtel de ville du 22 janvier 1871 qui fit des dizaines de blessés et coûtât la vie à 5 personnes, dont le dirigeant blanquiste Théodore Sapia.

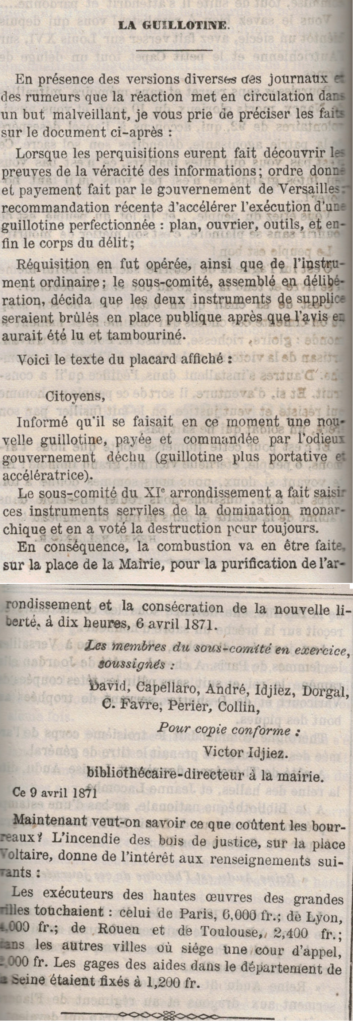

Mais il y a d’autres réactions : au moment même des premiers débats sur l’éventuelle mise à mort des otages suite au décret du 5 avril, le 6 avril, une guillotine est brûlée dans le XIème arrondissement. Un groupe de gardes nationaux est allé la chercher, et la foule l’a brisée et brûlée devant la mairie du XIème arrondissement, devant une foule importante selon le quotidien Le cri du peuple [5], qui écrit qu’un cordon de gardes nationaux la contenait à grand-peine [6].

On le voit, entre l’Assemblée de la Commune qui adopte un décret sur les otages mais ne l’applique pas, qui refuse toute condamnation à mort des cours martiales, et un de ses membres qui exécute un de ses ennemis, un autre qui décide seul de l’exécution de six otages, une foule qui brûle la guillotine et une autre foule qui fusille plus de 50 otages …. il y a des approches bien différentes sur cette question de la peine de mort !

Et dans les prisons, faut-il accepter le secret ?

Les responsables des prisons firent preuve d’une certaine humanité envers les coupables des délits de droit commun. Estimant que le vol est le produit de la misère, des centaines de petits voleurs qui croupissaient dans les prisons depuis des mois furent libérés. Dans cette ville en guerre, les arrestations « politiques » concernent le clergé, les gendarmes, sergents de ville et parfois leurs épouses, les réfractaires au service actif dans la Garde nationale [7]. Certaines personnes détenues, jugées les plus dangereuses, sont mis au secret par la Préfecture de police sans en référer à la Commune. C’était une pratique fréquente sous l’Empire [8], qui interdit tout contact avec l’extérieur et tient même secret le lieu d’enfermement. La majorité des membres de la Commune a eu à subir la répression impériale, et pense que mettre quelqu’un au secret est une forme de barbarie qu’il faut faire disparaître. Ils défendent le principe de comportements démocratiques exemplaires, irréprochables. Pour contrôler l’activité du délégué à la Sûreté générale, ils instaurent une commission de trois membres de la Commune, chargée de visiter tous les lieux de détention, notamment les prisons, afin de faire une enquête sur l’état des détenu∙es et s’informer de la cause de leur présence en prison. Raoul Rigault refuse que cette commission aille visiter les personnes détenues au secret, affirmant : « nous ne faisons pas de la légalité, nous faisons la révolution ! ». Devant la détermination de la Commune, il donne sa démission de délégué à la Sûreté générale [9].

Si la Commune maintient ces visites [10], elle refuse cependant de voter une proposition d’abolition du secret présentée par Arnould : « Le secret est quelque chose d’immoral. C’est la torture physique. Eh! bien, au nom de notre honneur, il faut décider immédiatement qu’en aucun cas, le secret ne sera maintenu. …. Je ne comprends pas que des hommes qui ont passé toute leur vie à combattre les errements du despotisme, je ne comprends pas, dis-je, que ces mêmes hommes, quand ils sont au pouvoir, s’empressent de tomber dans les mêmes fautes. De deux choses l’une: ou le secret est une chose indispensable et bonne, ou elle est odieuse. Si elle est bonne, il ne fallait pas la combattre, et si elle est odieuse et immorale, nous ne devons pas la maintenir. »

Quelle justice mettre en place ?

La sévérité populaire à l’égard des délinquant∙es, des voleurs.ses, et surtout des profiteurs, des propriétaires, des policiers, des mouchards, des réfractaires, des curés, bref de tous ceux et celles qui méprisent le peuple, qui l’oppriment et l’exploitent est omniprésente. Verbalement, dans la rue, dans les clubs, dans les journaux, mais aussi dans les actes, même si c’est beaucoup plus rare. L’idée de vengeance est là, bien compréhensible. Elle n’est pas toujours en harmonie avec l’idée de la justice et de l’état de droit des membres élu∙es de la Commune, qui refusent l’arbitraire et réfléchissent à l’organisation d’une république démocratique et sociale, dans laquelle la justice ne soit pas entre les mains des possédants et du pouvoir en place. Ils veulent garantir les libertés individuelles, la fin de la justice de classe, améliorer les droits des justiciables, une justice qui régénère plutôt qu’elle ne punit.

Mais la situation est compliquée : tout l’appareil judiciaire est parti à Versailles, la quasi-totalité des juges et procureurs, des greffiers, avoués. Il n’y a plus les moyens de faire fonctionner la Cour de cassation, la Cour des comptes et même les Cours d’appel. Deux notaires seulement acceptent d’exercer leurs fonctions à Paris.

Les priorités que se donne la Commission de la justice sont :

– la remise en fonction des justices de paix de première instance. Par manque de temps, le principe affirmé de l’élection des magistrats par le suffrage universel, pour que ces postes cessent d’être une chasse gardée héréditaire réservée à la bourgeoisie, ne se concrétise pas. Les élections ne sont pas organisées, les magistrats sont recrutés à la hâte, parmi les amis, les proches. A l’entrée des versaillais dans Paris, fonctionnaient les 20 justices de paix locales, une chambre des référés installée le 26 avril, et le tribunal de commerce ;

– une procédure nouvelle : les parties peuvent se défendre elles-mêmes, c’est la fin du privilège des avocats ;

– la gratuité des actes. Il est décidé le 16 mai que les notaires, huissiers, et « généralement tous les officiers publics de la Commune de Paris » doivent dresser gratuitement tous les actes de leur compétence, tels que donations entre vifs, testaments, reconnaissance enfants naturels, contrats de mariages, etc. . Cela est rendu possible par une décision révolutionnaire : la suppression des charges des offices ministériels, de leur cautionnement et l’instauration pour tous les emplois de notaires, huissiers, commissaires-priseurs et greffiers tribunaux d’un traitement fixe et de l’obligation de verser tous les mois entre les mains du délégué aux finances les sommes par eux perçues dans leurs fonctions.

La situation de guerre civile amène à prendre des décisions, comme le décret des otages, la création de juridictions exceptionnelles qui sont contradictoires avec la volonté démocratique. Trouver l’équilibre, conserver les principes en gérant les combats dans une telle situation est difficile. Si les décisions prises sont incomplètes, hésitantes, indiscutablement les élu∙es de la Commune ont su garder cet équilibre, malgré les pressions de toutes sortes.

Patrick Le Moal

[1] En référence à Auguste Blanqui (1805-1881).

[2] L’expression communards est une forme péjorative devenue habituelle, à l’époque ils s’appelaient entre elles et eux communeuses et communeux.

[3] Envoyé au dépôt, puis à la prison de la Grande Roquette le 6, il est libéré le 12 mars, les accusations ne tenaient pas.

[4] Histoire de la commune de 1871, Editions Maspéro, 1982 (Rééd. La Découverte).

[5] Fondé par Jules Vallès.

[6] Sur ce sujet : « Non, la Commune n’a pas brûlé la guillotine », Michèle Audin, Les utopiques n°16, Editions Syllepse, printemps 2021.

[7] Obligatoire pour les hommes de 19 à 40 ans à partir du 7 avril 1871.

[8] Blanqui, arrêté le 17 mars, la veille de l’attaque contre les canons parisiens, est au secret complet.

[9] Il continuera à agir : après sa démission il sera nommé procureur de la Commune, poste récusé par d’autres.

[10] Par 24 voix contre 17.