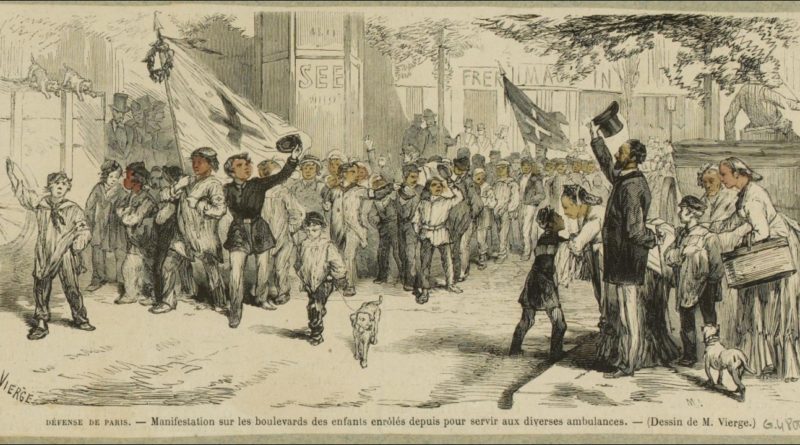

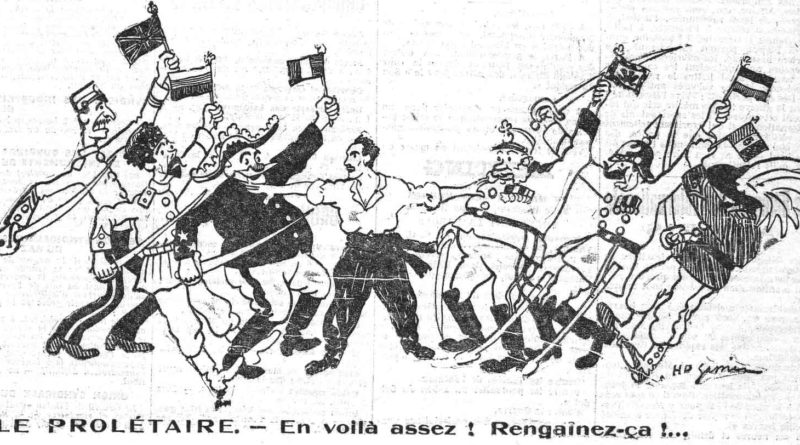

Les gamins de Paris au combat ? Les enfants-soldats sous la Commune de Paris (1871)

Ce texte a été présenté lors du colloque international « L’enfant-combattant, pratiques et représentations », organisé les 25-26 novembre 2010 à l’Université de Picardie Jules Verne (Centre d’histoire des sociétés et des conflits), en partenariat avec l’Université Blaise Pascal – Clermont-Ferrand. Voilà un document qui fait le lien avec notre précédent numéro « La Commune de Paris : mémoires, horizons ».

Lire la suite