Fallait-il un « grand parti » pour l’autogestion ? La CFDT et les Assises du socialisme de 1974

Il y a un mystère CFDT. Celui qui entoure une organisation syndicale passée du socialisme autogestionnaire des années 1970 à l’accompagnement du capitalisme néo-libéral. Dans les années qui suivent Mai 68, le débat est vif quant à la manière de résoudre l’antagonisme de classe. S’y ajoute au sein de la centrale une hétérogénéité des attentes, des pratiques et des cultures militantes. Tout cela va se traduire par une succession de réajustements stratégiques au gré des rapports de force internes et du contexte politique et social. Autour des Assises du socialisme en 1974 se joue précisément un de ces moments de bascule de la CFDT. Cette opération – menée en faveur du Parti socialiste et dans laquelle s’implique la direction confédérale – va interroger le rapport du syndicat au pouvoir et au politique dans une période où la « transition au socialisme » semble bel et bien accessible.

Syndicaliste pour l’autogestion, enseignant en lycée professionnel à Orléans, Théo Roumier est militant de SUD Éducation et Solidaires Loiret.

En 1974, nous sommes six ans après la grève générale de mai et juin 1968 et ses 10 millions de grévistes. La CFDT est alors pleinement celle des luttes. Et il ne manque pas de « grèves significatives », longues et dures [1] : celles du Joint français à Saint-Brieuc, des Nouvelles Galeries de Thionville, de Penarroya à Lyon ont marqué l’année 1972. Celle de Lip à Besançon, auto-organisée et animée notamment par une section CFDT combative, vient de se terminer par une victoire retentissante, les accords de Dôle signés en janvier 1974 garantissant le réemploi de toutes et tous [2]. Lip c’est le « combat de tous les travailleurs », comme des milliers de voix l’ont scandé, qui a démarré en avril 1973 et défié neuf mois durant, l’ordre et la légalité capitalistes et a été au centre d’un gigantesque élan de solidarité [3]. Et en février, mars, avril 1974, le « Mai des Banques », organisé et maîtrisé par les assemblées générales de grévistes, a été au cœur de l’actualité sociale [4]. Que faire de toutes ces luttes ? Est-il possible de faire basculer la France dans le socialisme ? Et lequel ? Et comment ?

Ces questions ne sont pas seulement théoriques : elles se discutent réellement parmi les travailleurs et les travailleuses qui forment une classe sociale à l’offensive. Pour une grande partie d’entre elles et eux, amener la gauche au pouvoir est une partie de la réponse. Plus ou moins importante selon les « familles » du socialisme ; accessoire, voire dangereuse illusion, pour la frange la plus révolutionnaire des militant·es de Mai. Quoi qu’il en soit, l’échec de la gauche à la présidentielle de 1969, qui n’a pas atteint le second tour, semble alors rattrapé par la signature du programme commun de gouvernement en juin 1972 par le Parti socialiste et le Parti communiste. Et par des scores jugés encourageants aux législatives de 1973 où les listes d’Union de la gauche ont rassemblé 46 % des suffrages ; et à la présidentielle de 1974 où le candidat unique de la gauche, François Mitterrand, a recueilli 49 % des voix.

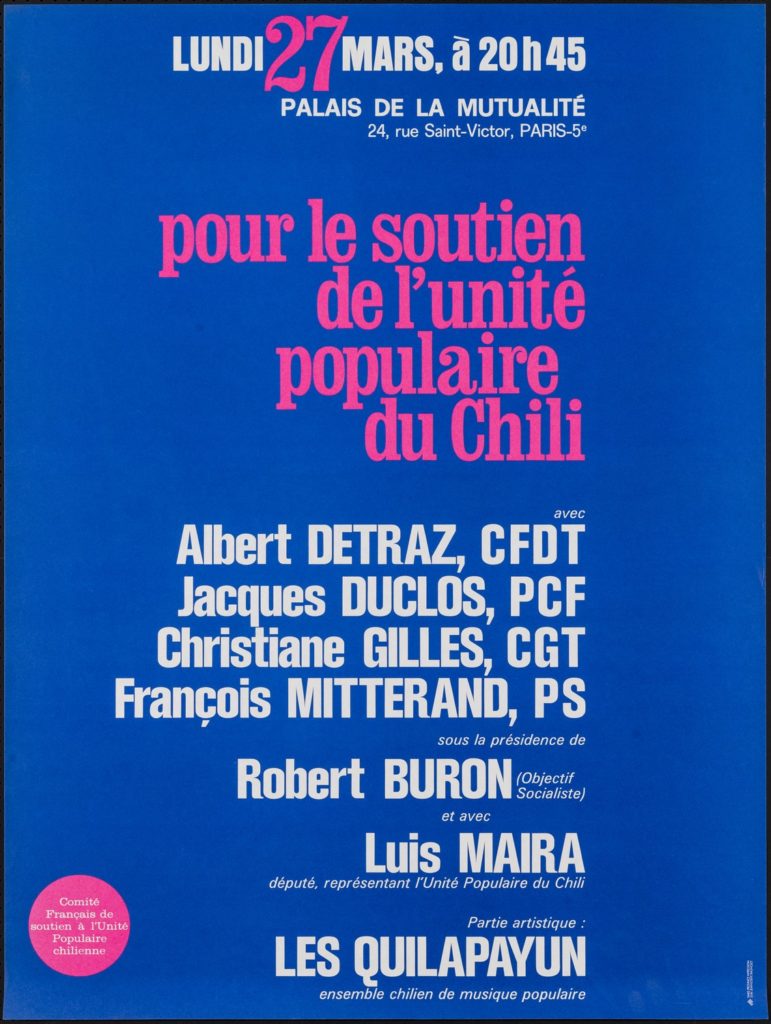

Le modèle rêvé par beaucoup est celui de l’Unité populaire chilienne rassemblant les partis de gauche et soutenue par la Centrale unique des travailleurs (CUT). Salvador Allende est président du Chili en 1970, et l’Unité populaire peut apparaître comme un modèle de voie pacifique (et légale) vers le socialisme. François Mitterrand se rend le 13 novembre 1971 à Santiago où il est accueilli comme un « Allende français ». Aux meetings de soutien en France, tant la CFDT que la CGT dépêchent des responsables de premier plan pour soutenir cette expérience, comme à la Mutualité le 27 mars 1972 où Albert Détraz, responsable confédéral du secteur politique de la CFDT prend la parole aux côtés de Jacques Duclos pour le PCF et de François Mitterrand pour le PS. Le 11 septembre 1973, le coup d’État militaire de Pinochet met un terme brutal et sanglant à l’Unité populaire. En France, en 1974 et à gauche, la question de « l’armée de guerre civile », rempart du Capital et des classes possédantes, fait désormais partie de l’équation du pouvoir… et donc des alliances à contracter et de la stratégie à mettre en œuvre pour y accéder et l’exercer. Dans les rangs comme à la tête de la deuxième centrale syndicale du pays, la CFDT, la conquête du pouvoir d’État par la gauche, frôlée de justesse à la présidentielle de 1974, est perçue comme un enjeu immédiat. Les débats du syndicat à ce sujet sont par ailleurs importants depuis 1970 et il faut s’y plonger, archives à l’appui, pour comprendre les choix auxquels se confronte la CFDT.

À la recherche d’une « autonomie engagée »

Lors de son 35e congrès confédéral, tenu à Issy-les-Moulineaux du 6 au 10 mai 1970, la CFDT a opté pour un projet socialiste autogestionnaire reposant sur trois piliers : l’appropriation sociale des moyens de production ; la planification démocratique ; l’autogestion de l’entreprise comme de la société [5]. Mais pour y arriver, elle n’a pas vraiment tranché. Si la centrale est gagnée par l’esprit de Mai, le fait de soutenir les partis politiques de gauche est majoritaire. Même si des militant·es d’extrême gauche rejoignent la CFDT, la gauche de la centrale est alors pour l’essentiel incarnée par un courant de syndicalistes radicalisé·es par 68, des chrétien·nes autogestionnaires gagné·es à l’espoir d’une révolution, membres ou proches du petit Parti socialiste unifié (PSU) et pour qui les grèves, les luttes, sont au cœur de toute stratégie syndicale. Au centre, la direction de la CFDT est attentive aux questions institutionnelles et à un cheminement plus progressif, plus « réformiste », vers le socialisme. Ce que portent Eugène Descamps, le secrétaire général, et Edmond Maire, de la Fédération de la Chimie, qui va bientôt lui succéder. D’autant qu’il faut aussi compter avec une minorité « de droite », encore attachée à l’héritage du syndicalisme chrétien (la CFDT n’est déconfessionnalisée que depuis 1964).

Alors, grève révolutionnaire ou voie légale ? Le 35e congrès reporte la question à plus tard et les deux options sont alors dans la balance, sans forcément s’exclure l’une l’autre d’ailleurs. Frédo Krumnow, certainement la figure la plus marquante de l’aile gauche, issu de la Fédération de l’Habillement, du cuir et du textile (Hacuitex), l’exprime clairement en 1971 alors qu’il vient d’accéder au poste de responsable à l’action revendicative de la CFDT : « nous avons à contribuer pour notre part à mener la lutte pour mettre en question le pouvoir capitaliste et favoriser au maximum la prise du pouvoir par des forces politiques socialistes. Maintenant, quant à la façon dont cela se passera, nous n’avons pas dit que ce serait par la voie des élections. Il est possible que, dans notre pays, un renversement puisse se faire comme cela s’est passé au Chili. Mais il est aussi possible que cela se passe autrement. Par exemple au moment d’une crise, au moment de l’immobilisation par la grève généralisée de l’appareil économique et politique du pays. Cela créerait une vacance de pouvoir et il faudrait alors le prendre. De toute façon, le choix populaire par voie d’élection s’opérera ! » [6]

La possibilité est laissée à la CFDT d’avoir un dialogue et même des convergences possibles avec les partis et organisations politiques de gauche. Mais le congrès a tenu à préciser que s’il peut y avoir une logique d’alliance, il ne s’agit pas pour autant de se transformer en « courroie de transmission » où le syndicat serait subordonné au parti [7]. L’expression trouvée pour caractériser cette articulation sera celle « d’autonomie engagée ». Pour Edmond Maire ce positionnement de la centrale invite à penser que « le mouvement syndical s’est aperçu des impasses de l’anarcho-syndicalisme, de l’impossibilité de nier le rôle de l’État ». Cela signifie que si les « partis et syndicats ont le même champ d’action », leurs fonctions ne sont pas les mêmes : aux partis « la responsabilité de gestion et de direction » de l’État, aux syndicats l’expression et la défense des aspirations des travailleurs et des travailleuses [8].

Au mois de juin 1971, le Congrès d’Épinay du Parti socialiste a unifié une grande partie de la gauche institutionnelle. Mais pas le PSU. Mitterrand y déclare : « Celui qui ne consent pas à la rupture avec l’ordre établi (…), avec la société capitaliste, celui-là, je le dis, il ne peut pas être adhérent du Parti socialiste. » La signature du programme commun en 1972 par le « nouveau » PS issu d’Épinay, lui donne une plus large surface qu’un PSU qui plus est traversé de tendances trotskisantes et maoïsantes. Particulièrement à l’heure où la direction de la CFDT peut s’agacerdu fractionnisme et du risque de « décomposition » que des militant·es d’extrême gauche font peser sur « ses » syndicats et cherche déjà à s’en prémunir [9]. Alors, début 1973, quand le PSU tente de mettre sur pieds un Comité de liaison pour l’autogestion socialiste et y invite la CFDT, celle-ci décline. La centrale se lance par contre dans des colloques sur l’autogestion auxquels est convié le PS. Pour la direction du syndicat, il faut faire en sorte qu’une démarche autogestionnaire large trouve à s’incarner face à un programme commun tout entier tourné vers des solutions étatistes, ce qui permettrait de contrebalancer l’influence du couple CGT/PCF.

La CFDT est en ce sens attentive à l’engagement politique de ses membres. En 1970, la CFDT compte ainsi près de 5000 syndiqué·es également membres du PSU, contre 3000 également membres du Parti socialiste. Mais la « déPSUisation » guette : en 1974, la proportion s’est inversée et s’il y a encore 3000 à 4000 membres du PSU syndiqué·es CFDT, il faut compter avec 9000 membres du PS à être désormais dans ce cas [10]. Lors des législatives de mars 1973, la confédération estime à 400 ou 450 le nombre de ses syndiqué·es candidatant à la députation sous une étiquette politique. À 55 % pour le PSU, 23 % pour le PS et 14 % pour l’extrême gauche (LO ou Ligue communiste) [11]. La sortie des urnes est toutefois sans appel : le PSU frôle les 2 % des voix quand le PS atteint presque les 20 %, talonnant le PCF et ses 21,5 %. Lors d’une rencontre de la direction de la CFDT avec celle du PSU en janvier 1973, Albert Détraz, responsable du secteur politique de la confédération, l’avait rappelé en guise d’avertissement : il y a une « très forte tradition électoraliste dans la classe ouvrière française » [12]. Pour la direction confédérale, le choix est fait : c’est le PS qui a les atouts pour arrimer la gauche à l’autogestion.

Vivre demain dans nos luttes d’aujourd’hui

Mais la CFDT, ça n’est pas que sa direction confédérale. Et elle ne peut pas contourner une démocratie interne bien vivante. Une démocratie qui vibre d’abord à l’extension des luttes menées par des équipes syndicales renforcées par le courant de Mai. Entre 1970 et 1973, la centrale a gagné presque 130 000 adhérent·es et en revendique un tout petit peu plus d’un million. Surtout elle est passée dans la même période de 3002 à 5234 sections syndicales d’entreprises [13]. Le 36e congrès confédéral se tient à Nantes, du 30 mai au 3 juin 1973 sous un mot d’ordre s’affichant en énormes lettres à la tribune : « Vivre demain dans nos luttes d’aujourd’hui ». 1600 délégué·es y sont présent·es pour leurs syndicats. Les débats y sont saillants. Sur la conduite des luttes, le rôle des comités de grève – et de leurs rapports aux sections syndicales – est âprement discuté. Les délégué·es membres de la Ligue communiste, une vingtaine, bataillent en faveur des comités de grève élus [14]. La majorité des congressistes, attachée à la place du syndicat, refuse d’y voir une « recette magique » sans pour autant rejeter toute démocratie assembléiste des travailleuses et travailleurs.

Il y est confirmé que le programme commun de gouvernement, approuvé et soutenu activement par la CGT dès l’été 1972, n’a pas les faveurs de la CFDT qui y voit un « risque de centralisme autoritaire et bureaucratique », un contenu « insuffisant » et qui ne « tient pas compte de tous les espoirs contenus dans les luttes sociales ». Un rejet qui a aussi « des raisons de principe, qui tiennent à notre conception de la spécificité et de l’indépendance de l’organisation syndicale » précise Edmond Maire au Monde. Reste décidément en suspens la question du débouché politique. Le congrès va déjà réaffirmer la position de 1970, à savoir que « dans la phase actuelle de lutte anticapitaliste et dans la perspective de construction du socialisme (…) l’accent principal doit être mis sur les luttes sociales et l’action des masses populaires, sans les opposer à l’éventualité d’un changement électoral du pouvoir politique ». Le congrès tente ensuite de clarifier sa politique d’alliance aux forces politiques (et il faut noter qu’elles sont évoquées au pluriel) en indiquant que la CFDT « développe toutes les possibilités de contacts, de confrontation et d’action avec tous les partis, organisations et mouvement du courant socialiste, dans le but de constituer un rapport de forces axé sur le socialisme démocratique et autogestionnaire », rappelant que « cette confrontation et cette action ne sauraient remettre en cause le principe de l’autonomie syndicale. » Pour finir par renvoyer les précisions à une date ultérieure, puisque « sur les problèmes concernant les voies de passage au socialisme et sa construction, la confédération entamera dès maintenant un effort d’information, de confrontation et de formation permettant à l’ensemble des organisations et à leurs adhérents de développer la réflexion qui rendra possible une prise de position de l’ensemble de l’organisation. » [15]

Mais l’action gréviste se réinvite au cœur des débats comme des réflexions stratégiques avec la lutte des Lip, les « hors-la-loi de Palente », à l’été 1973. Le 12 juin, l’usine est occupée, le stock de montres de cette entreprise horlogère de Besançon est caché par les grévistes. Le 18 juin, réuni·es en assemblée générale, les travailleuses et travailleurs de Lip décident de relancer la production et de s’assurer une « paie ouvrière » pour tenir. « On fabrique, on vend, on se paie », proclame une banderole aux murs de l’usine. Le 14 août, elle est évacuée par les gardes mobiles. Peu importe , « l’usine est là où sont les travailleurs » lance Charles Piaget, délégué CFDT (et militant PSU). Lip, c’est « la nouvelle légalité » et « la mort du Droit capitaliste » d’après le journal communiste libertaire Guerre de classes [16].

Fin août, Edmond Maire déclare au Monde : « On sait que les lois sont en retard sur la réalité sociale. On peut donc dépasser le droit sur de nombreux terrains avec l’accord de l’opinion publique ». Plus encore, il estime que « la dynamique sociale et politique qui se dégage de la grève de Lip va bien au-delà de ce qui découle du programme commun et recueille un accord populaire largement majoritaire ». De quoi permettre une percée autogestionnaire pour « l’union des forces populaires », cette nouvelle formule faisant son apparition dans son vocabulaire comme une sorte de synthèse entre « Union de la gauche » en France et « Unité populaire » chilienne [17]. Pour autant, la direction confédérale reste méfiante du « jusqu’au-boutisme » des grévistes et de leur Comité d’action. Tout comme celle de la Fédération de la Métallurgie CFDT, avec à sa tête Jacques Chérèque, dont est censée dépendre la section CFDT de Lip (avec qui les rapports peuvent être électriques). Affaibli par la maladie et ayant dû renoncer à ses responsabilités syndicales, Frédo Krumnow continue néanmoins de livrer ses réflexions. Poussant un cran plus loin l’analyse de cette grève exceptionnelle, il lui imagine une portée plus radicale encore : « À combien de Lip simultanés un pouvoir central capitaliste peut-il tenir tête sans entrer dans une période de crise grave ? Lip ne peut donc pas rester un accident, une exception. Il doit être intégré comme un élément essentiel et probablement déterminant d’une stratégie syndicale révolutionnaire. » [18] « Vivre demain dans nos luttes d’aujourd’hui » : pour la base de la CFDT rien ne résonne plus en tout cas avec le mot d’ordre du 36e congrès que le combat des Lip.

Union des forces populaires

Mais tout miser sur le potentiel révolutionnaire de Lip n’est pas du goût d’une direction confédérale qui reste attachée à une forme de réformisme. Tirant les conclusions des législatives (voir plus haut), la direction du PSU est justement en train de chercher un rapprochement avec le PS. Dès l’été 1973, des tractations secrètes vont avoir lieu, sous la forme de dîners privés organisés par André Salomon, médecin socialiste et homme de réseau. Vont s’y retrouver Michel Rocard du PSU, Pierre Mauroy du PS et Edmond Maire de la CFDT. Comme alibi, le secrétaire général avancera par la suite qu’il s’agissait d’évoquer la parution d’une « revue où les militants socialistes (…) pourraient confronter librement leurs points de vue » [19]. En décembre, François Mitterrand fait son entrée. Rocard le voit de son côté, Edmond Maire et Albert Détraz déjeunent avec lui de l’autre [20]. Ces conciliabules se font « en liberté » des structures de la CFDT, de l’avis comme de la consultation des syndicats et des adhérent·es. La direction mairiste va défendre cette ligne de prime au PS au sein de « l’union des forces populaires » lors du Conseil national des 24, 25 et 26 janvier 1974. Mais, encore une fois, il faut faire avec la démocratie de la CFDT, son pluralisme et des débats collectifs plus contrastés et moins feutrés qu’à la table du docteur Salomon. Et pour nombre de cédétistes, le PS continue d’apparaître comme un parti de notables, loin des usines et des grèves.

Concrètement, si le Conseil national – qui réunit les représentant·es des fédérations professionnelles et des Unions régionales interprofessionnelles – va valider le principe de travailler à « l’union des forces populaires », ce que cela implique pour lui c’est :

– d’une part donner la priorité à l’unité d’action intersyndicale (le dernier pacte inter-confédéral CGT-CFDT date de décembre 1970) ;

– d’autre part construire l’union des forces populaires « sur des objectifs prioritaires significatifs de la transition au socialisme » et « sur une base de classe » ;

– et enfin continuer de prendre en compte l’ensemble des partis et organisations politiques.

Sur ce dernier point voici ce qui est exactement voté par le Conseil national de janvier :

« Le Parti communiste – comme la CGT – maintient sa stratégie de rassemblement de tous les mécontents pour une victoire du programme commun aux élections. Mais il est conduit à mettre davantage l’accent sur les luttes sociales. Ses adaptations à la situation ont des conséquences stratégiques encore mineures.

Le Parti socialiste se présente d’abord comme un parti de Gouvernement. Malgré les différences de démarche et d’action, les difficultés rencontrées, il est par sa place et ses responsabilités un interlocuteur important et nécessaire.

Le PSU s’engage dans l’action unitaire de la gauche en maintenant sa stratégie de contrôle ouvrier. Ses idées et son action contribuent à l’enrichissement de la perspective autogestionnaire.

Malgré la baisse de leur influence politique, les organisations d’extrême gauche, quand elles reconnaissent les responsabilités de l’organisation syndicale, peuvent contribuer au renforcement de l’action. »

Ce n’est pas tout à fait ce que pouvait espérer Edmond Maire. Mais le Secrétaire général obtient toutefois, au moyen d’un amendement de circonstance, l’autorisation d’acter un « constat de convergence » avec le PS, et ce même sans le préalable d’un accord confédéral avec la CGT. C’est ce qui va lui permettre d’œuvrer dans l’urgence dès le mois d’avril suivant.

Une bataille décisive

La mort du président Georges Pompidou le 2 avril 1974 va en effet accélérer le calendrier électoral de deux ans. Dès le 4 avril et dans les dix jours qui suivent, un militant de la CFDT se retrouve propulsé dans l’arène des candidatures présidentielles. Il s’agit de Charles Piaget, syndicaliste de Lip, et c’est un peu à son corps défendant. Le projet de candidature Piaget est activement soutenu par une partie de l’extrême gauche, Ligue communiste en tête, mais aussi par le journal Libération [21], des comités PSU comme des syndicats CFDT, et par beaucoup de militant·es pas nécessairement encarté·es mais se situant dans le sillage de Mai. Même si le plus connu des Lip a pu tergiverser, il finira par ne pas se lancer : parce que suite à d’âpres débats, la majorité de son parti, le PSU, décide de ne pas le soutenir et, surtout, parce que ça n’est pas dans son caractère et que sa priorité est d’être aux côtés des travailleuses et des travailleurs de Lip plutôt que dans une telle aventure [22].

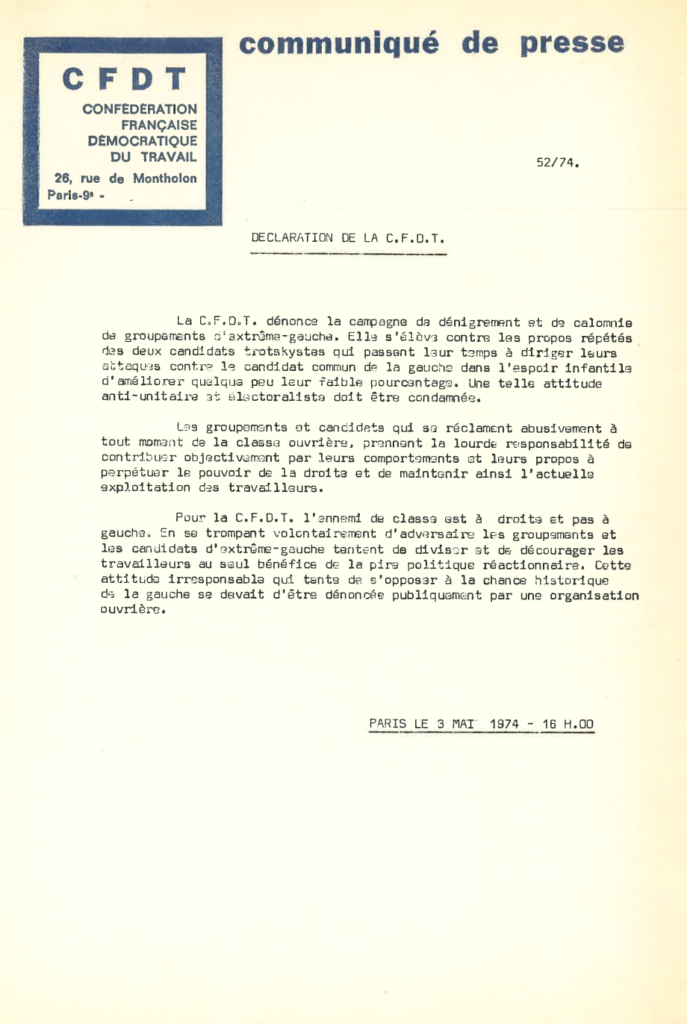

Le 5 avril, les 26 membres présent·es lors de la réunion du Bureau national de la CFDT choisissent de soutenir François Mitterrand comme candidat unique de la gauche, et ce dès le premier tour… [23] alors que ce dernier n’est officiellement candidat que le 8 avril. Non sans mépris, Edmond Maire dénigre publiquement l’hypothèse d’une candidature Piaget. Plus de 80 courriers et télégrammes de structures CFDT arrivent au siège de la centrale, la plupart directement adressés à son secrétaire général, soutenant Piaget ou protestant du soutien unilatéral à la candidature Mitterrand. La sentence du secteur politique de la confédération à l’égard de ces courriers est sans appel : « la plupart de ces lettres ont été visiblement inspirées par des groupes d’extrême gauche, la rédaction, l’énoncé des thèmes et la forme des critiques le prouvent. » [24]

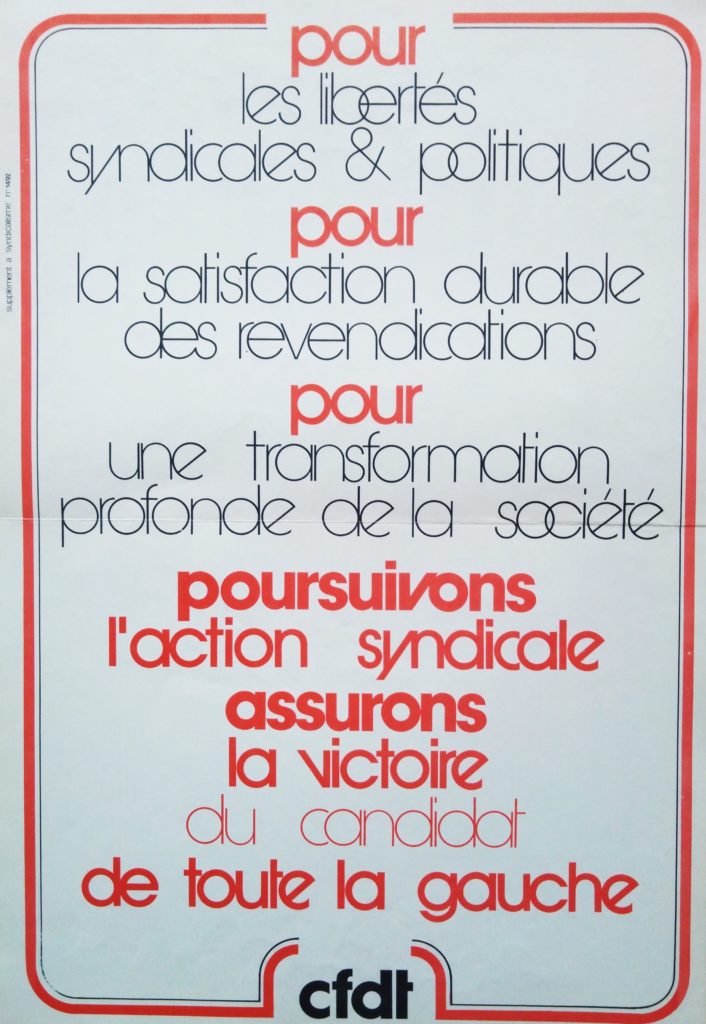

Quoi qu’il en soit, le 11 avril le Conseil national confirme par 85 % des votant·es l’avis du BN et la CFDT s’engage de fait dans la campagne. Certaines fédérations avec sans doute plus d’allant que d’autres. C’est le cas de la Métallurgie qui affirme en Une de son journal, La Voix des métaux, que les travailleurs sont « devant un choix de société » dont le premier tour de l’élection présidentielle du 5 mai représente « une bataille décisive ». Les « candidatures de division » de l’extrême gauche sont sévèrement dénoncées. Malgré tout, voter contre le candidat de droite au second tour, le 19 mai, fait globalement l’unanimité, à l’exception sans doute de la minorité de gauche la plus anarcho-syndicaliste. Mais, tout en pouvant voter pour lui, il est des militant·es de la CFDT qui estiment, comme le résume le militant de l’Alliance marxiste révolutionnaire (AMR) Maurice Najman, qu’avec le candidat Mitterrand c’est quand même « la logique de l’électoralisme (ne pas effrayer, donc rassurer, donc abandonner les objectifs de classe, donc démobiliser…) [qui] joue à plein. » [25] Preuve va en être l’auto-réduction de la confédération quant à l’augmentation du salaire minimum : la CFDT revendiquait 1500 francs pour toutes et tous… mais rabote sa revendication à 1200 francs pour être raccord avec la promesse de campagne du candidat de l’Union de la gauche. Parce que « pour accorder aux travailleurs le niveau de vie auquel ils ont droit [il faudra] d’autres victoires politiques et du temps » dixit Edmond Maire, s’annonçant prêt à temporiser sur les revendications en cas de victoire de la gauche [26]. Bien que se soldant de peu par un échec, la campagne présidentielle va néanmoins précipiter le projet de recomposition de la gauche socialiste, un projet dans lequel la direction de la CFDT a décidé de peser. Quitte à faire tanguer fortement le syndicat.

Un bien hypothétique « Parti socialiste ouvrier de masse »

Tout juste une semaine après le second tour de l’élection présidentielle, l’opération qui va aboutir quelques mois plus tard aux Assises du socialisme des 12 et 13 octobre est lancée dans un troublant cadencement de déclarations au sommet. C’est François Mitterrand qui ouvre le bal le samedi 25 mai avec un appel à créer « un lieu de rencontre où les socialistes se retrouveront », particulièrement celles et ceux « qui se réclament du courant autogestionnaire dans ses composantes syndicales et politiques ». La direction nationale du PSU enchaîne le dimanche 26 mai déclarant souhaiter une « rencontre des forces socialistes » dans le but avoué d’aller vers le « dépassement des organisations politiques existantes ». Une position approuvée par 63 % des membres de la direction.

Et le lundi 27 mai, c’est au tour du Bureau national de la CFDT de s’exprimer (malgré l’abstention du représentant de la Fédération Hacuitex). Le communiqué « considère comme un élément positif, l’appel lancé par François Mitterrand » et « note avec intérêt, la position voisine prise dès maintenant par le PSU ». Mais c’est sa dernière phrase qui va interpeller : « Nombre de ses militants, dans le respect de l’autonomie syndicale à tous les niveaux, tiendront à apporter leur contribution spécifique et à favoriser autour d’un véritable projet de société socialiste, démocratique et autogestionnaire, la naissance de la grande force socialiste dont le mouvement ouvrier a besoin. » S’agit-il d’une affirmation – ce qui suppose un travail entamé de ralliement ? D’une invitation – auquel cas on peut s’interroger sur l’équilibre entre « autonomie » syndicale et « engagement » politique du BN ? Pour ce qui est de la direction confédérale, il s’agit des deux. Et elle embraye assez vite sur la suite de l’opération de son côté : dès le début du mois de juin un projet d’appel public « pour participer au développement d’une grande force socialiste » est rédigé, des contacts sont pris avec des responsables de fédérations et de régions CFDT pour obtenir leur signature.

Gênés, certains peuvent rappeler que leur mandat ne leur permet pas d’engager leur nom sur un tel appel sans consultation des structures. Ainsi, François Staedelin, responsable de l’Union régionale d’Alsace, répond le 5 juin à Albert Détraz qui l’avait sollicité la veille : « Par courrier ce matin je viens de recevoir ta note du 4 juin ainsi que l’appel projeté. Il ne m’est pas possible pour le moment de donner une suite à la proposition de signature étant donné qu’au sein du Bureau national je représente la Région Alsace et non ma personne. Il me semble donc normal et démocratique que les instances régionales en débattent (…). » [27]. Les invitations sont envoyées par des membres du BN sur papier à en-tête CFDT et le texte de l’appel est publié le 6 juin, « pour information », dans Les Nouvelles-CFDT, le bulletin interne confédéral. Il y a manifestement confusion des genres. Plus encore quand l’appel est rendu public dans Le Monde le 12 juin 1974. Se donnant pour objectif « que se préparent (…) des assises nationales du socialisme qui contribueront, autour d’un projet commun de société, à la constitution d’une force politique cohérente », l’appel est signé par 10 membres du Bureau national (sur 31), 4 secrétaires confédéraux et 32 responsables de régions ou fédérations CFDT. Des noms très connus apparaissent, Albert Détraz, Jacques Chérèque, Jacques Julliard, l’ancien président de la CFDT André Jeanson… mais aucun membre de la Commission exécutive. Ce qui n’empêche pas Le Monde de le présenter sans « aucun doute » comme engageant la direction confédérale [28].

Ce qui pousse ces syndicalistes à agir ainsi ? L’espoir de « prolétariser » le PS d’Épinay en lui injectant une dose de militant·es ouvrier·es, toujours dans l’idée fixe de renforcer ainsi le pôle autogestionnaire de l’Union de la gauche. Rêvant même à ce que le parti se rebaptise pour incarner ce changement, ils et elles popularisent l’acronyme de « Parti socialiste ouvrier de masse », PSOM. Pierre Héritier, secrétaire de l’Union régionale Rhône-Alpes et membre du Bureau national de la CFDT, justifie ainsi sa signature : « L’existence d’un grand parti socialiste “à la chilienne”, s’appuyant sur une base ouvrière et populaire, bien implanté dans les lieux de production et enraciné dans les luttes, serait un instrument décisif pour le succès des forces populaires. » [29] Ces militant·es vont se constituer en « troisième composante » des Assises du socialisme, le PS et le PSU en étant censément la première et la deuxième. Principalement d’origine cédétiste, mais accueillant également des militant·es associatives et associatifs, cette « troisième composante » représenterait près de 10 000 personnes aux dires de Jacques Chérèque (sans doute moins en réalité). Mais au sein de la CFDT, on ne partage pas forcément ni cet enthousiasme ni cet objectif, loin s’en faut. Et plusieurs structures vont dénoncer ce qui leur apparaît comme un « hold-up » sur la stratégie d’Union des forces populaires.

Faut-il encore avoir le sens de l’histoire

Comme lors de l’épisode de la candidature-Piaget, les interpellations de la direction se multiplient. Mais si la proportion de positions transmises est similaire (80 courriers reçus), l’ampleur et la surface des deux salves n’est pas comparable. Cette fois, des fédérations montent au créneau et le débat s’invite pour plusieurs mois, de juin à octobre, parmi les équipes syndicales. Dès le 13 juin, la Fédération Hacuitex fait paraître dans Syndicalisme-Hebdo une prise de position dénonçant un appel précipité, le risque de subordonner le syndicat au nouveau parti, et réaffirmant que si la CFDT doit se donner une priorité, c’est au développement des luttes qu’elle doit aller. Jusqu’au 10 octobre, la rubrique « Colonne ouverte » de l’hebdomadaire confédéral va accueillir différentes prises de position de structures [30]. L’Union régionale Haute-Normandie, les fédérations de l’Alimentation, Construction-Bois et bien sûr Métallurgie sont très favorables aux Assises du socialisme. La Métallurgie allant jusqu’à « rendre hommage à François Mitterrand, candidat unique de la gauche, pour la façon dont il a mené campagne avec dynamisme. »

Les Banques (qui sortent d’un mouvement de grève historique rappelons-le), Hacuitex donc, et les Unions régionales Basse-Normandie et Pays-de-Loire dénoncent l’opération. La position de cette dernière Union régionale compte particulièrement : bien implantée, farouchement attachée à l’autonomie syndicale, elle est combative sans être étiquetée à la « gauche » du syndicat. Son secrétaire, Gilbert Declercq, est une figure incontournable de la CFDT : syndiqué depuis 1937, il a été un des artisans de la déconfessionnalisation de la CFTC au sein du courant « Reconstruction », promoteur du socialisme et de la planification démocratique dès les années 1950. Il est par ailleurs lui-même adhérent au PS depuis 1973 et malgré cela partage pleinement la position de sa structure [31]. Ce qui rend la charge des Pays-de-Loire d’autant plus cinglante : pour l’Union régionale, « La pente [de l’opération des Assises] est alors très claire qui mène soit au syndicat courroie de transmission, vieux débat du mouvement ouvrier, mais aussi réalité concrète dans un certain nombre de pays avec les conséquences que l’on sait ; soit à un « travaillisme » que la CFDT, et à la Libération, la “minorité” au sein de la CFTC ont su dénoncer. (…) Il ne suffit pas à la CFDT d’avoir l’impression de vivre constamment des moments historiques, faut-il encore avoir le sens de l’histoire. »

Si dans de nombreux endroits il peut y avoir des positions variées qui ne permettent pas un positionnement de la structure syndicale en tant que telle, ce sont toutefois un peu plus d’une vingtaine d’Unions locales, départementales ou régionales qui transmettent leur position à la confédération. Seules deux sont favorables aux Assises. Et sur les 53 courriers de sections syndicales ou syndicats reçus, 51 dénoncent l’opération. Pour l’essentiel, c’est l’atteinte à l’autonomie de la CFDT qui choque les équipes syndicales. La manière dont est montée l’opération s’apparente pour certains à un fractionnisme en bonne et due forme. L’Union départementale de Loire-Atlantique ironise : « Tiens ! À titre individuel, par groupe de 100, tous en responsabilité importante, et qui rendent public leur appel par une page publicitaire dans Le Monde ? Dans cette affaire : Ou la Confédération a utilisé des militants ? Ou des militants ont utilisé la Confédération ? » Preuve que la fronde n’est pas circonscrite à la gauche de la CFDT, le syndicat de Région parisienne des Personnels des hôtels-cafés restaurants cantines prévient : « Nous avons toujours combattu les “gauchistes” lorsqu’ils employaient de telles méthodes, nous ne tolérerons pas plus que les socialistes les utilisent. »

Mais c’est aussi la construction du syndicat qui est mise en question. Pour la Fédération Services-Livres, par exemple, le plus dommageable est que la position du Bureau national sur la recomposition de la gauche « fait silence sur les tâches propres à la CFDT comme organisation syndicale. » Plus explicite encore, la CFDT Aérospatiale de Suresnes est aussi plus sévère : « Puisque les dix membres du BN semblent si soucieux de la place et de l’originalité de la CFDT, pourquoi n’ont-ils pas favorisé l’idée d’une campagne nationale d’adhésion à la CFDT et lancé un appel en faveur “d’assises pour un véritable syndicalisme”. Ainsi, n’outrepassant pas leur rôle, ils auraient eu le mérite de suggérer un grand débat susceptible de renforcer la seule organisation de classe qui réclame un socialisme autogestionnaire. » Et en appelle même à des sanctions : « Pas d’immunité pour ces dix responsables ! » Des adhérent·es, des militant·es, peuvent s’interroger sur l’utilisation du temps des permanents, de l’énergie, voire de l’argent des cotisations syndicales dans cette opération [32].

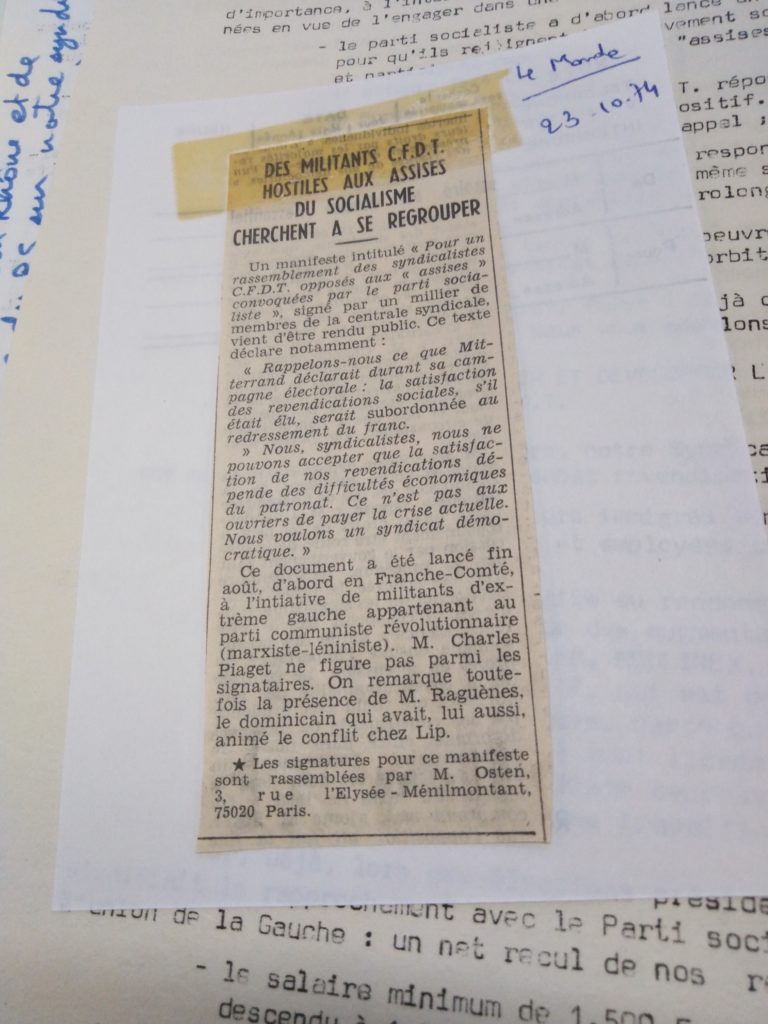

L’accord interconfédéral CGT-CFDT signé le 26 juin 1974 est qui plus est, dans ce contexte, vu par certains comme un accord « anti-Lip », condamnant les « comités irresponsables » à l’instar du comité d’action de l’usine bisontine soutenu pourtant par la section CFDT de Lip. Analysant cette crise interne, la Ligue communiste conclura, un peu vite en besogne : « Edmond Maire comptait se servir de la CFDT pour restructurer la gauche, mais il n’avait pas prévu que la gauche pourrait bien restructurer la CFDT ! » [33] L’heure n’est pas (encore) à cette « restructuration ». D’abord, on l’a vu, du fait de l’hétérogénéité des oppositions aux Assises. Aussi parce que les tentatives de contre-feux se font en ordre dispersé. L’Union départementale du Val-de-Marne, animée notamment par des militant·es anarcho-syndicalistes, appelle à la tenue d’un congrès extraordinaire, sans vraiment de succès. Un manifeste « pour un rassemblement des syndicalistes CFDT opposés aux Assises du socialisme » est rendu public en septembre 1974, regroupant un millier de signataires. Mais on trouve à son origine des militant·es maoïstes du Parti communiste révolutionnaire-Front rouge, et cela en réduit d’emblée la portée. Bien que lancé de Franche-Comté, on ne retrouve pas Charles Piaget parmi ses signataires par exemple.

Surtout parce que toutes ces contestations amèneront la direction confédérale à faire un pas de côté et, une fois l’été passé, à dire et redire que la CFDT n’est pas partie prenante en tant que telle des Assises du socialisme et que la « troisième composante » n’engage en définitive qu’elle-même. Le coup de théâtre vient du PSU, qui lors de son Conseil national tenu à Orléans les 5 et 6 octobre 1974 désavoue sa direction ; Michel Rocard, mis en minorité, est réduit à la démission [34]. La « deuxième composante » vient de s’effondrer comme un château de cartes tout juste une semaine avant la tenue des Assises du socialisme. Des Assises reprises en main avec autorité par le Parti socialiste qui annonce qu’il n’y aura de toute façon ni changement de nom, ni aucun vote sur une quelconque organisation future. Il s’agit tout au plus d’aspirer quelques milliers de militant·es vers le PS. La mise en scène du ralliement apparaît d’autant plus cruelle à celles et ceux qui y ont cru.

En toute occasion, l’action autonome de la classe ouvrière

Plus qu’une percée stratégique significative, l’intégration de l’autogestion au corpus du Parti socialiste tient de la concession à l’air du temps. Il s’agit d’un objectif lointain, d’une transition forcément lente et partielle vers une forme « d’autogestion d’État ». Surtout l’autogestion y est en réalité assimilée à une « technique de gestion », un « transfert juridique » de direction limité à l’entreprise. Une sorte de contrôle ouvrier bridé et dépolitisé. Présentée par le PS d’alors comme obligatoire dans les futures entreprises nationalisées, elle serait facultative dans les autres [35]. Nombreuses et nombreux sont les syndicalistes CFDT à s’être embarqué·es dans les Assises du socialisme qui ne se retrouveront pas dans cette forme d’autogestion dégradée. Il faut ajouter à cela une atmosphère à couteaux tirés entre courants et baronnies du PS et une conception de la démocratie interne à des années lumières de la vie syndicale. Les départs de plusieurs de celles et ceux arrivé·es avec la « troisième composante » se feront assez rapidement, sans trop de bruits.

Mais toute cette affaire interroge la tentation réformiste à l’œuvre dans le champ syndical alors que les luttes sociales sont dans ces années encore incandescentes, radicales et imaginatives. En ce mois d’octobre 1974, il faut écouter ce qu’a à en dire Charles Piaget, resté pour sa part le syndicaliste autogestionnaire de Lip : « Il y a, c’est incontestable, une montée très sensible du réformisme, et c’est un phénomène populaire. Parce que la grande masse des travailleurs s’efforce de croire qu’il est possible, sans affrontement majeur, d’en finir avec le capitalisme. De la même façon que dans une boîte, avant d’en venir à la lutte, les travailleurs espèrent toujours que la discussion au comité d’entreprise ou la démarche des délégués sera suffisante. Seule l’expérience vécue les amène à modifier leur attitude, et quand ils sont convaincus de la nécessité de la lutte, ils sont capables de déployer une énergie étonnante. L’important est d’être avec eux, même quand ils ont des illusions, pour les aider à les dépasser dans l’action de classe. » [36] Pour lui, évidemment que l’opération des Assises du socialisme est une incarnation de ce projet réformiste, et que « la force d’un tel projet tient au fait qu’il est rassurant ». Ce qu’il s’agit c’est de rester lucide, ancré dans les classes populaires et de continuer à être révolutionnaire. De rappeler que « le problème n’est pas d’offrir un débouché politique aux luttes sociales, il est de tout faire pour que les travailleurs découvrent collectivement ce débouché, qui est la prise du pouvoir par eux-mêmes en tant que classe ». Et d’avoir à cœur « en toute occasion, l’action autonome de la classe ouvrière ».

Théo Roumier

Comment fonctionne la CFDT en 1974 ?

En 1970, les statuts de la CFDT ont été modifiés. Le principal changement a été d’écarter les Unions départementales du fonctionnement confédéral au profit des Unions régionales. En 1974, la CFDT est structurée autour de quatre instances :

Le Congrès : il réunit tous les trois ans les délégué·es des syndicats qui ont seul·es le droit de vote à raison d’une voix pour 25 membres et fractions de 25 membres. Les Fédérations nationales et les Unions régionales ou départementales (selon leurs effectifs) peuvent participer aux débats mais sans prendre part aux votes.

Le Conseil national : composé des représentant·es des Fédérations nationales et des Unions régionales, il se réunit trois fois par an durant trois jours et on y vote par mandats (une voix par 1000 adhérent·es et fraction de 1000 adhérent·es).

Le Bureau national : composé de 31 membres élu·es par le congrès et selon la clef de répartition suivante :

– 10 membres élu·es sur une liste présentée par les Fédérations ;

– 10 membres élu·es sur une liste présentée par les Unions régionales ;

– 10 membres élu·es sur une liste présentée par le Bureau national sortant ;

– 1 membre présenté par l’Union confédérale des Cadres.

Il se réunit au moins une fois par mois sur deux journées.

La Commission exécutive : composée de 10 membres, élu·es au sein du Bureau national, elle assure le fonctionnement quotidien de la Confédération en se réunissant au moins une fois par semaine et plus si besoin.

Elle comprend un secrétaire général, un secrétaire général adjoint, un trésorier, éventuellement un président (la fonction est honorifique), les autres membres étant responsables de secteurs (revendicatif, politique, juridique…). Il doit y avoir « au moins une travailleuse » parmi eux. C’est le Bureau national qui décide des fonctions des membres de la Commission exécutive.

[1] Daniel Anselme, Fédération des Services CFDT, Guy Lorant, Noël Mandray, Quatre grèves significatives, préface de Frédo Krumnow, Épi, 1972. Plus globalement, voir Xavier Vigna, L’Insubordination ouvrière dans les années 68. Essai d’histoire politique des usines, Presses universitaires de Rennes, 2008.

[2] Robi Morder, « Lip, 29 janvier 1974, les accords de Dôle », article pour le site de l’Association Autogestion, 28 janvier 2014.

[3] Charles Piaget, On fabrique, on vend, on se paie. Lip 1973, Editions Syllepse, 2021 ; Donald Reid, L’Affaire Lip, 1968-1981, Presses universitaires de Rennes, 2020.

[4] « Quand les banquiers criaient “À bas les profits !” », documentaire sonore de Séverine Liatard et Séverine Cassar pour La Fabrique de l’Histoire, France Culture, 13 mars 2012.

[5] Théo Roumier, « Quand la CFDT voulait le socialisme et l’autogestion », Les Utopiques n°10, printemps 2019.

[6] Frédo Krumnow, entretien donné à Tribune socialiste, hebdomadaire du PSU, du 6 mai 1971, reproduit dans CFDT au cœur, Editons Syros, 1977.

[7] « À propos de la restructuration de la gauche socialiste », HA-CUI-TEX CFDT n°277, août-septembre 1974, Archives CFDT, Fonds du secrétariat confédéral, CH/8/1595.

[8] Edmond Maire, document interne du groupe de travail confédéral « Syndicalisme et politique », septembre 1974, Archives CFDT, Fonds Edmond Maire, CP/15/111.

[9] Note du secteur politique aux membres du Bureau national sur « l’intervention politique directe de la Ligue communiste dans les syndicats », janvier 1972, Archives CFDT, Fonds Edmond Maire, CP/15/109.

[10] François Kraus, Les Assises du socialisme ou l’échec d’une tentative de rénovation d’un parti, Les Notes de la Fondation Jean Jaurès n°31, juillet 2002.

[11] Note du secteur politique sur les élections législatives de 1978, Nouvelles-CFDT n°15/78 du 26 mai 1978, Archives CFDT, Fonds Edmond Maire, CP/15/111.

[12] Rencontre CFDT-PSU du 31 janvier 1973, Archives CFDT, Fonds du secrétariat confédéral, CH/8/1594, cité par Nicolas Defaud, La CFDT (1968-1995), de l’autogestion au syndicalisme de proposition, Les presses de Sciences Po, 2009

[13] Françoise Lozier, «La CFDT en chiffres », Esprit n° 40, avril 1980.

[14] Jean-Paul Salles, La Ligue communiste révolutionnaire (1968-1981), instrument du Grand Soir ou lieu d’apprentissage ?, Presses universitaires de Rennes, 2005.

[15] Résolution générale du 36e congrès de la CFDT.

[16] « La nouvelle légalité », éditorial de Guerre de classes n°6, octobre 1973 (directeur de publication : Michel Desmars).

[17] « La CFDT juge le moment venu de reprendre avec la CGT le débat sur le socialisme », entretien avec Edmond Maire, Le Monde du 30 août 1973.

[18] Frédo Krumnow, CFDT au cœur, Syros, 1977. Frédo Krumnow est emporté par le cancer le 19 mai 1974, à la veille de son quarante-septième anniversaire.

[19] « La CFDT souhaite l’aboutissement de cette opération de restructuration », entretien avec Edmond Maire dans Le Monde du 5 octobre 1974.

[20] Jean-François Bizot, Au Parti des Socialistes. Plongée libre dans les coulisses d’un grand parti, Editions Grasset, 1975.

[21] Créé un an auparavant, Libération est encore un journal de « contre-information », dont le contenu a peu à voir avec ce qu’il est devenu ultérieurement.

[22] Théo Roumier, « Un candidat des luttes ? Enquête sur l’éphémère candidature de Charles Piaget à la présidentielle de 1974 », Revue du Crieur n°20, avril 2022.

[23] La section CFDT des Caisses d’épargne de Bordeaux, soutenant la candidature Piaget, ne manque pas de rappeler que cette décision a été prise en l’absence des représentants de la gauche syndicale : Krumnow et Toutain d’Hacuitex, Le Beller des PTT, Bégot des Banques. Archives CFDT, fonds du secrétariat confédéral, CH/8/1608.

[24] Secteur politique confédéral, document envoyé aux membres de la commission exécutive confédérale, 9 mai 1974, Archives CFDT, Fonds Edmond Maire, CP/15/111.

[25] Maurice Najman, « Les comités du 20 mai », 20 mai, journal des Comités du 20 mai pour l’autogestion socialiste, 1er mai 1974, Série chronologique, carton « 1974 », Centre Jacques Sauvageot, Institut Tribune Socialiste.

[26] Edmond Maire dans Syndicalisme-Hebdo, cité dans René Yvetot, « Les gros sabots de Maire », Rouge n°307, 4 juillet 1975.

[27] Courrier de F. Staedelin à Albert Détraz du 5 juin 1974, Archives CFDT, fonds du secrétariat confédéral, CH/8/1595.

[28] « Un appel en faveur d’assises nationales du socialisme est signé par des responsables de la CFDT », Le Monde du 12 juin 1974.

[29] Dans le journal de l’UD de la Loire dont il est issu, cité dans Pierre Cours-Salies, La CFDT, un passé porteur d’avenir, La Brèche, 1988.

[30] Les citations qui suivent proviennent de ces courriers et prises de positions conservées aux Archives CFDT, fonds du secrétariat confédéral, CH/8/1595.

[31] Gilbert Declercq, « Le respect de l’autonomie syndicale », tribune donnée au Nouvel Observateur du 7 octobre 1974.

[32] « Parti ou syndicat ? », Solidarité Ouvrière n°43, novembre 1974.

[33] Où va la CFDT ?, brochure Taupe Rouge, juillet 1975.

[34] Michel Mousel, Le PSU au cœur, Cahier de l’ITS, Éditions du Croquant, 2021.

[35] Yves Durrieu, « Le PS au rendez-vous de l’autogestion », Autogestion et socialisme n°28-29, octobre 1974

[36] Charles Piaget, « Il faut rejeter toute attitude de démission », entretien donné à Politique Hebdo n°145 du 3 octobre 1974.