Démocratiser l’école … pour mettre fin aux inégalités scolaires et à l’amplification des inégalités sociales

Après que le dispositif PISA * ait annoncé que l’école française se place brillamment au dernier rang mondial concernant la résorption des inégalités sociales, qu’elle contribue carrément à amplifier, il nous apparaît urgent de proposer une analyse solide des raisons de cet échec structurel.

* Il s’agit du Programme international pour le suivi des acquis des élèves, de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE).

Enseignant, Stéphane Laffarge est secrétaire académique et ex co-secrétaire de la fédération des syndicats SUD Éducation. Il est également président régional et ex-administrateur de l’association CEMEA.

Si l’École est sensée compenser les inégalités socio-économiques, c’est-à-dire, ainsi que le prévoyait le Plan Langevin-Wallon en juin 1947, « […] offrir à tous d’égales possibilités de développement, ouvrir à tous l’accès à la culture, se démocratiser moins par une sélection qui éloigne du peuple les plus doués que par une élévation continue du niveau culturel de l’ensemble de la nation » , force est de constater que les inégalités sociales sont plutôt confortées par le système éducatif, qui constitue donc l’un des vecteurs de la reproduction sociale, puisque « […] l’école primaire ne résorbe pas les inégalités sociales, et le collège les amplifie fortement. » (CNESCO, 2016) [1].

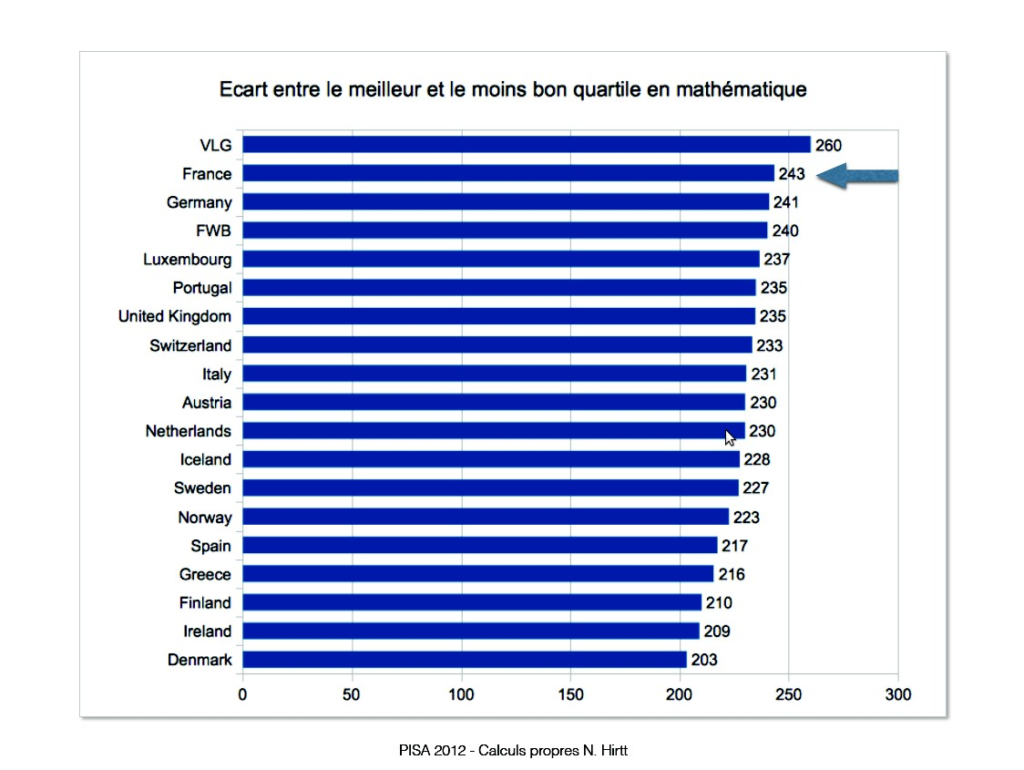

Le dispositif PISA repose sur un ensemble de tests destinés à des jeunes âgé∙es de 15 ans, sur un échantillon de population aussi représentatif que possible des situations de ces jeunes dans chacun des pays évalué par l’OCDE. Ces tests ne concernent que les mathématiques, les sciences, et la lecture. Concernant, par exemple, les résultats bruts en mathématiques, les résultats par pays sont très proches, même s’ils génèrent un classement, raison pour laquelle il est nécessaire d’approfondir l’analyse. Apparaissent alors, selon chacun des pays concernés, de fortes disparités quant aux écarts entre les élèves les plus en réussite et les élèves les plus en difficulté. C’est notamment concernant ces écarts que la France se retrouve très mal classée, puisque quasiment en dernière position, comme en témoigne ce tableau fourni par l’Appel pour une école démocratique [2] :

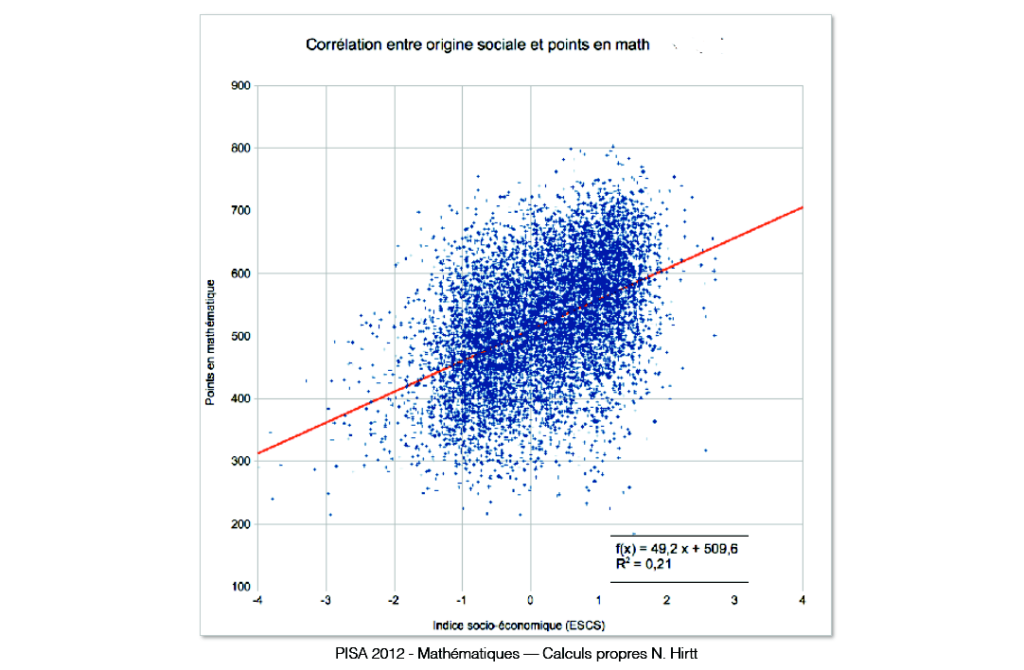

Une fois ceci constaté, et à supposer une volonté politique qui consisterait à tirer profit de cette étude pour améliorer la situation, reste à voir à quels paramètres ces écarts sont corrélés pour en tirer leçon. Les premières analyses indiquent, comme on peut s’y attendre, que la corrélation entre l’origine sociale des élèves et leurs résultats scolaires est indéniable.

Ainsi, et comme l’indique David Lopez, doctorant en sciences de l’éducation à l’université Paul Valéry de Montpellier, dans son article « Discrimination scolaire et méritocratie républicaine, ou l’amplification des inégalités sociales », parue dans la revue Questions de classe(e)s [3], « la discrimination des enfants en situation de précarité est une question d’autant plus cruciale que la corrélation entre performance scolaire et milieu socio-économique est largement confirmée par de nombreuses recherches scientifiques. La pauvreté économique conditionne en effet les mauvais résultats scolaires des plus défavorisés, mais aussi l’orientation dont ils font l’objet, malgré les dispositifs mis en œuvre. » Or, le rapport ministériel de la Conférence nationale contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale des 10 et 11 décembre 2012, indique qu’un enfant sur cinq est, en France, en situation de pauvreté. En outre, depuis la crise économique de 2008, la pauvreté des enfants a fait un bond de presque 2 points en deux ans, soit 350 000 enfants pauvres de plus ; elle touchait 2 665 000 enfants en 2010, soit 19,6 %, selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Le milieu socio-économique explique donc, pour une large part, la variance de la performance des élèves. Selon l’OCDE, « l’école tend à reproduire les effets de l’avantage socio-économique, au lieu de favoriser une répartition plus équitable des possibilités d’apprentissage et des résultats de l’apprentissage. » Si bien que pour Jean-Paul Delahaye, rapporteur en 2015 de la mission Grande pauvreté et réussite scolaire, pour le compte du ministère de l’Education nationale, il est impératif de « lutter contre les déterminismes sociaux en tant que déterminants de l’échec scolaire pour faire en sorte que la France ne soit plus le pays dans lequel l’origine sociale pèse le plus sur les destins scolaires. ». Et David Lopez de poursuivre : « si la notion d’égalité des chances est synonyme d’égalité de traitement, une analyse fine des conditions d’enseignement, dans l’éducation prioritaire notamment, montre que […] les élèves défavorisés en France ne bénéficient pas d’une égalité de traitement dans leurs conditions d’apprentissage avec leurs pairs favorisés. »

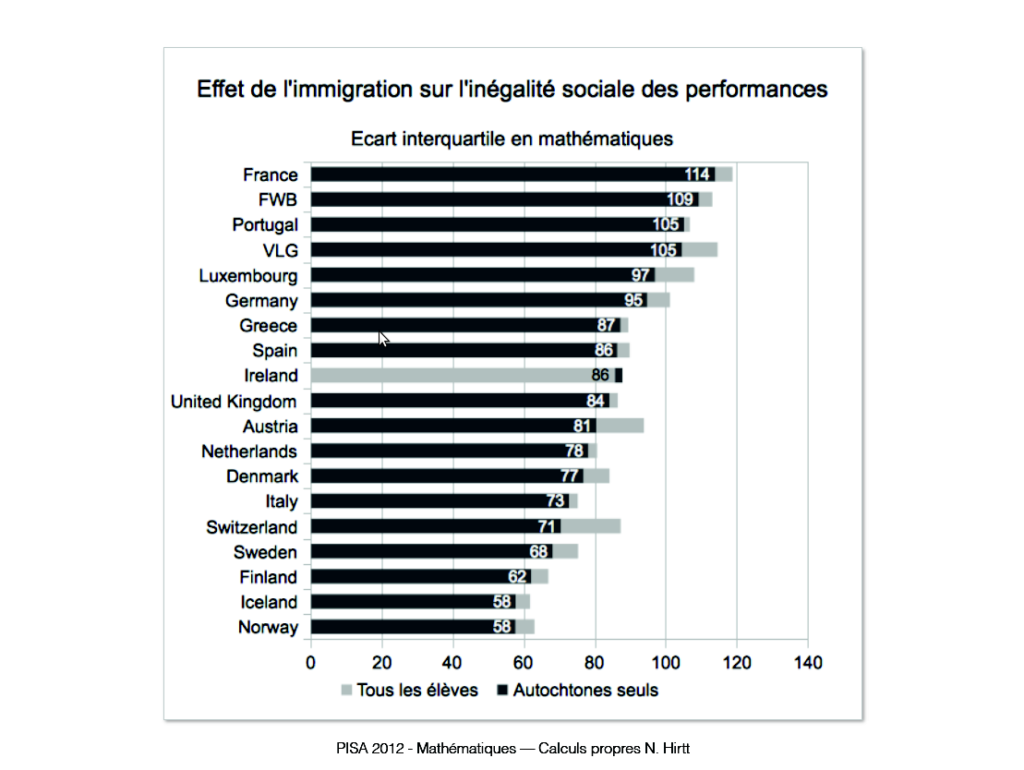

A celles et ceux qui voudraient imputer la responsabilité de ces écarts aux enfants issus de l’immigration, indiquons ici que l’étude PISA permet de balayer ce doute, comme le résume ce graphique :

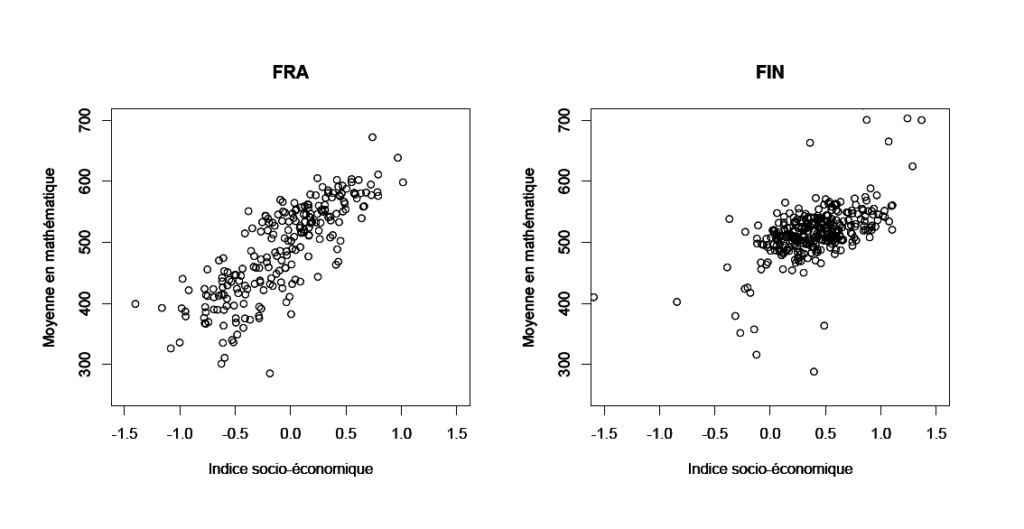

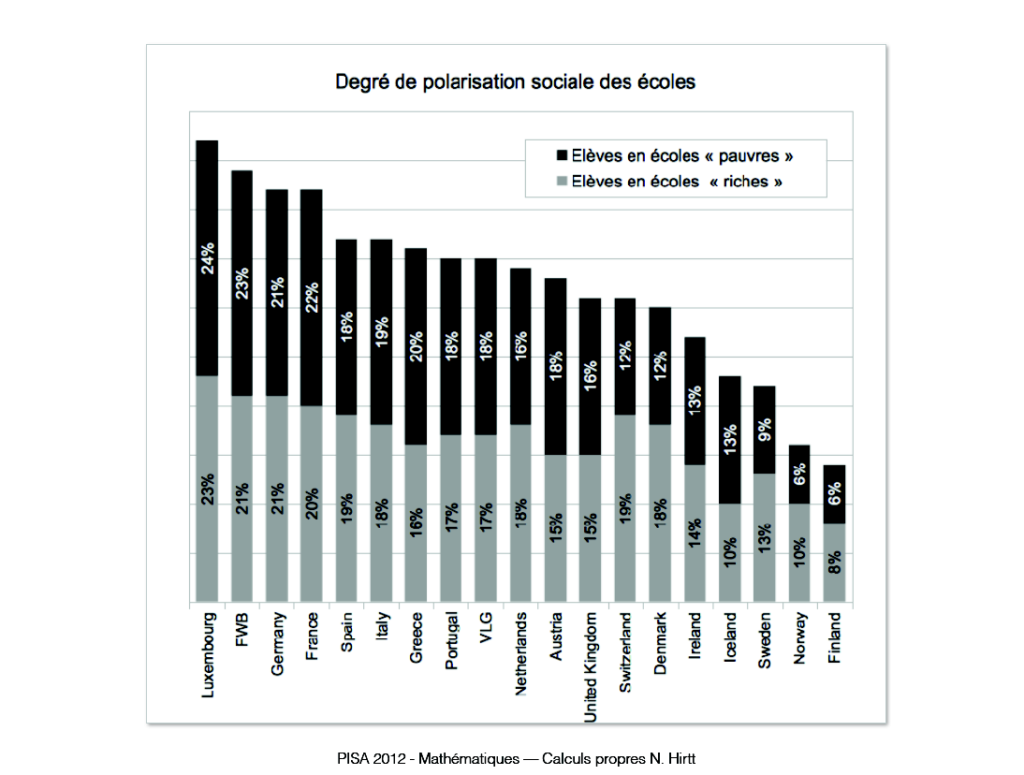

Il convient donc de poursuivre l’analyse, pour mieux comprendre l’origine exacte des écarts de résultats constatés précédemment et, puisque ces écarts sont moitié moindres dans un pays comme la Finlande, de nous pencher sur les éventuelles différences flagrantes entre les deux systèmes scolaires. Les données fournies par PISA mettent en lumière que les indices socio-économiques des écoles finlandaises sont bien moins dispersés que ceux des écoles françaises :

Autrement dit, la large répartition des écoles françaises indique qu’il existe dans notre pays des écoles « ghettos de pauvres » et des écoles « ghettos de riches », contrairement à la Finlande qui a organisé ses établissements scolaires de façon bien plus mixte. C’est là une différence fondamentale, puisque les mêmes statistiques, établies par l’APED, prouvent que 62% des inégalités sociales à l’école s’expliquent par ces facteurs structurels qui engendrent ce qu’il convient donc d’appeler une ségrégation structurelle. Quels en sont donc les facteurs ?

LES SÉGRÉGATIONS RÉSIDENTIELLES

Schématiquement, l’école française est organisée en cercles concentriques, du centre-ville où résident plutôt les classes aisées jusqu’aux banlieues réservées aux citoyen∙nes pauvres. Les pays du nord, et notamment la Finlande, ont organisé leur carte scolaire selon un découpage tout autre, sur le modèle des parts d’un camembert. Ce choix permet de garantir une homogénéité des écoles sur tout le territoire, ce qui a pour conséquence directe une grande mixité sociale et par là-même une potentielle meilleure réussite de tous les élèves.

LE QUASI-MARCHÉ SCOLAIRE

En France, la ghettoïsation des écoles engendre un très fort zapping résidentiel . les familles les plus aisées préfèrent déménager pour inscrire leurs enfants dans des écoles plus réputées (ce qui a d’ailleurs pour effet d’accentuer la ghettoïsation selon un processus sans fin, qui ne peut qu’aller de mal en pis). En outre, la carte scolaire n’a plus aucun sens depuis que le gouvernement Sarkozy l’a faite voler en éclats, chaque famille pouvant désormais bénéficier d’une dérogation pour l’école de son choix. Enfin, la liberté de l’offre étant également autorisée, voire favorisée, les écoles privées sous contrat (et même depuis peu hors contrat) sont une autre possibilité offerte aux nanti∙es pour conforter leurs privilèges. Les travaux de Choukri Ben Ayed, professeur de sociologie à l’Université de Limoges et chercheur au Groupe de recherches et d’études sociologiques du Centre-Ouest (GRESCO), confirment amplement ce constat : plus l’offre scolaire est concurrentielle sur un territoire, plus les inégalités scolaires explosent. Ainsi, la ségrégation sociale à l’école résulte en partie de l’assouplissement de la carte scolaire, qui jette l’école en pâture à la libre concurrence. A contrario, ces phénomènes sont marginaux en Finlande, les familles n’y ayant aucun intérêt, d’autant plus que la carte scolaire est redécoupée chaque année, afin, notamment, de décourager le zapping résidentiel.

LE REDOUBLEMENT, LES PARCOURS PERSONNELS, LES ZONES PRIORITAIRES

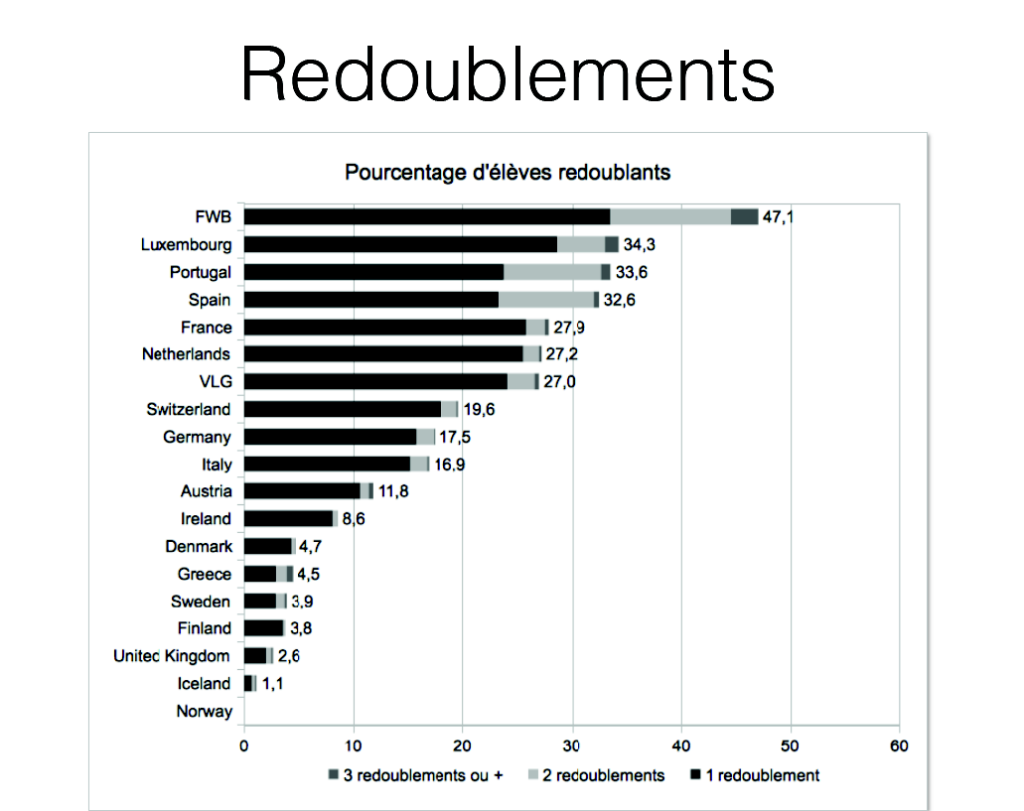

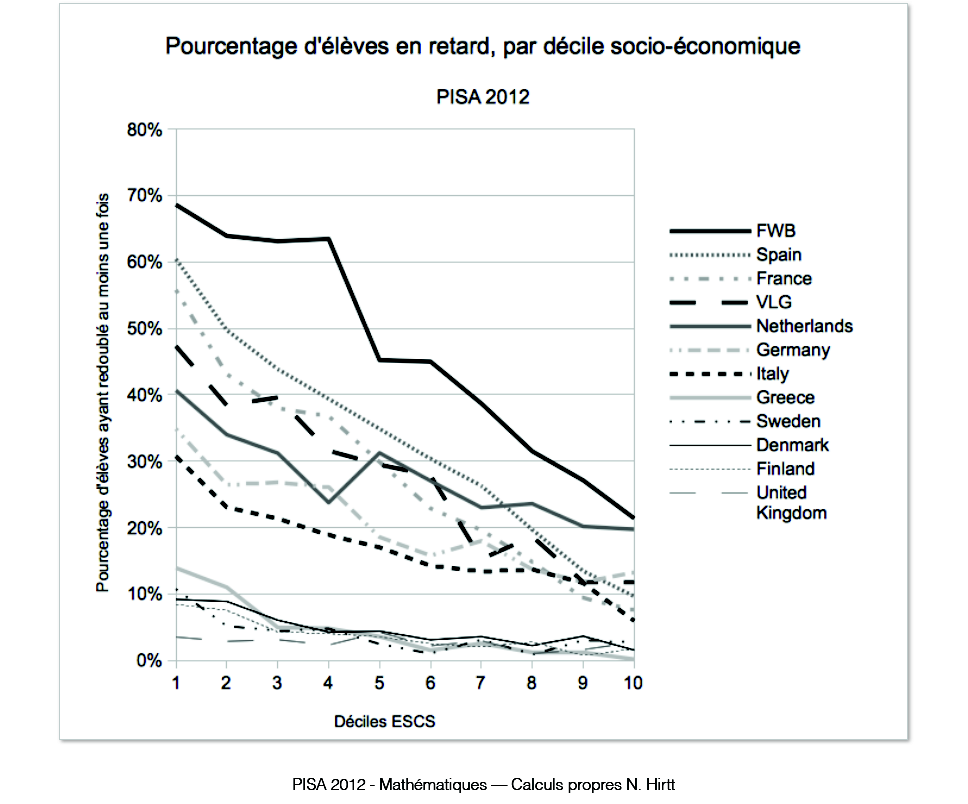

Le graphique suivant, largement corrélé aux constats précédents, indique clairement que les politiques éducatives visant à utiliser le redoublement comme une remédiation possible à l’échec scolaire contribuent tout au contraire à le renforcer, et à engendrer, qui plus est, de l’inégalité scolaire.

Pire ! Le rapport de l’Institut des politiques publiques de mars 2016, indique en outre que les Programmes personnels de réussite éducative (PPRE), institués par la loi de cohésion sociale de 2005, n’ont pas fait progresser les enfants bénéficiaires davantage que les enfants du groupe témoin ; au contraire même, notamment du fait que « le jugement que les enseignants portent sur le niveau des élèves peut être infléchi par de multiples informations autres que les seuls résultats scolaires : le redoublement ou encore le placement en filières spécialisées peuvent par exemple tendre à tirer ces jugements vers le bas ». D’autre part, ajoute l’IPP, « certaines dimensions de la relation aux autres se détériorent par rapport au groupe témoin. […] et l’estime de soi sociale […] est affectée négativement. ». Dans le domaine scolaire, l’IPP observe également des mouvements négatifs, concernant notamment la motivation et le plaisir que les enfants trouvent à l’école. En outre, si les effectifs dans les classes d’éducation prioritaire sont certes inférieurs à ceux des classes de milieu ordinaire, le différentiel (inférieur à 2 élèves par classe) ne saurait permettre un impact significatif sur la réussite scolaire des plus défavorisé∙es. D’autre part, le temps des apprentissages scolaires est moindre en éducation prioritaire (problèmes de discipline, turn-over des enseignante∙s, etc.), avec notamment le recours abusif à des enseignant.es non titulaires et peu expérimenté∙es, qui doivent consacrer un temps important à l’instauration d’un climat favorable, au préjudice du temps réservé à l’enseignement et aux apprentissages. Alors que les élèves scolarisés en ZEP (puis RAR, puis REP [4]) auraient de meilleurs résultats dans un contexte socialement hétérogène, ils et elles subissent un effet de stigmatisation sociale et de ghettoïsation en vertu d’une discrimination dite positive.

En outre, rappelait le CNESCO en 2016, la première politique d’éducation prioritaire a été mise en place en tant que dispositif temporaire, notamment à cause des effets pervers susceptibles d’être engendrés : « effet de stigmatisation de ces établissements du fait du label éducation prioritaire, entraînant le départ des familles les plus favorisées et une composition sociale de ces établissements qui, se dégradant dans la durée, ne pouvait que rendre […] les résultats des élèves négatifs. Malgré ces premiers avertissements de ces concepteurs, l’éducation prioritaire a été pérennisée et étendue. ».

LA HIÉRARCHISATION DES FILIÈRES

La ségrégation résulte également du choix des options, qui constitue une stratégie bien connue des classes sociales aisées pour être affectées dans les meilleures écoles. Au-delà, le tri social, encore largement en vigueur aujourd’hui au collège, permet d’affecter les élèves qui réussissent dans les lycées généraux et technologiques, tandis que les élèves ayant rencontré des difficultés scolaires seront relégué∙es dans les filières de l’enseignement professionnel. Aux un∙es le travail intellectuel, la réflexion, et la participation aux processus de décisions ; aux autres le travail manuel et les tâches à exécuter sans broncher. On voit bien ici pourquoi l’APED s’acharne à défendre, depuis des décennies, l’idée d’un enseignement polytechnique pour toutes et tous, d’autant plus que l’épanouissement individuel et la com-préhension du monde qu’il nécessite ne peut résulter que d’un subtil mélange de théorie et de pratique. Il est en effet nécessaire d’appréhender les choses, avant de les analyser pour mieux les comprendre. Pour le dire vite, voilà plus d’un demi-siècle que nous savons que la pensée ne se développe qu’en appui sur la préhension, et que l’exercice de la main lui est donc nécessaire. Pourquoi donc s’acharner à hiérarchiser les filières d’enseignement, si ce n’est pour permettre au capitalisme de disposer d’une main d’œuvre docile et corvéable ?

LES EFFECTIFS

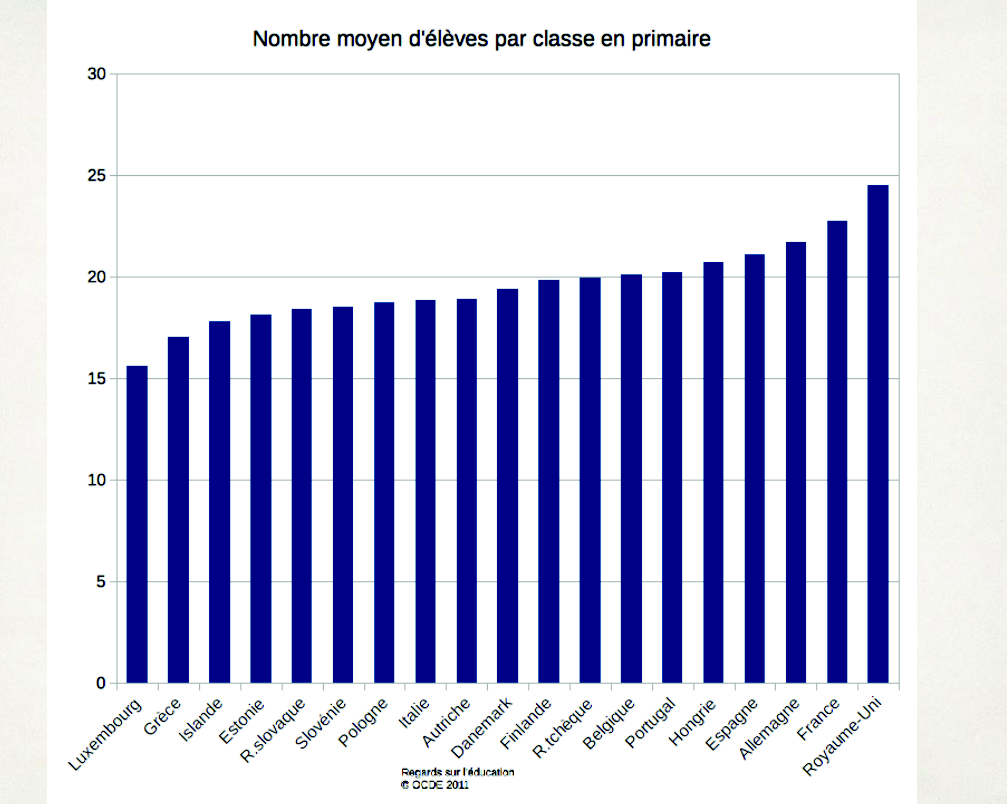

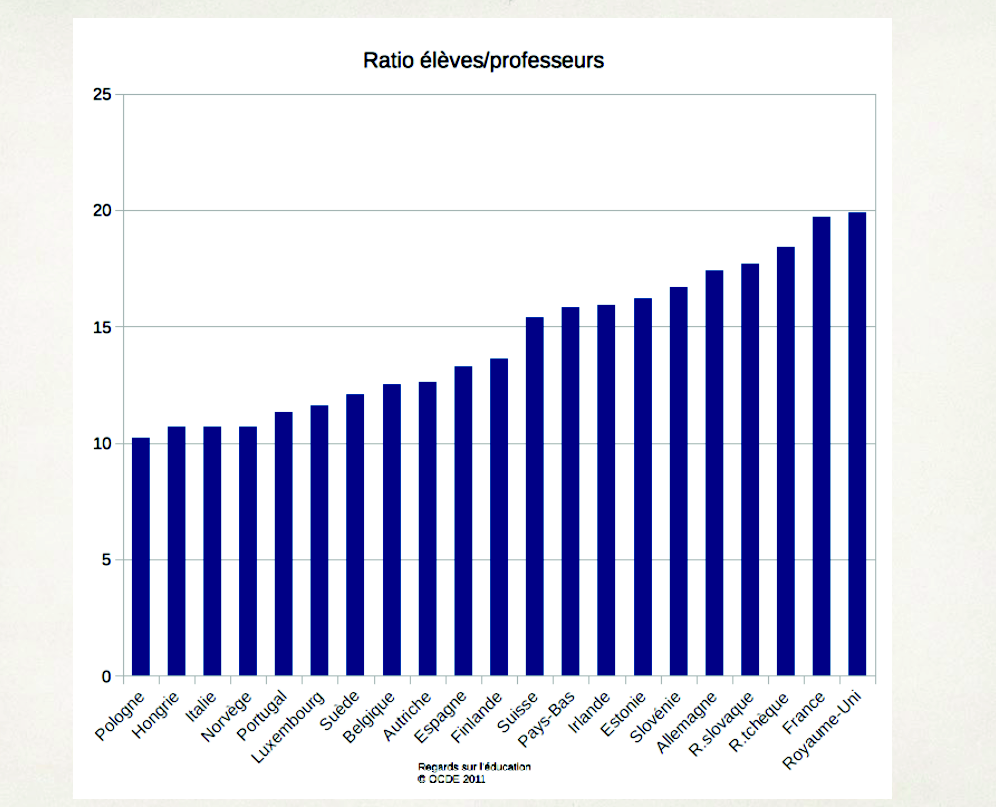

Les effectifs trop chargés constituent l’un des facteurs, clairement identifiés, de mal être pour les élèves, dont la fatigue nerveuse est fortement augmentée lorsque les classes sont surchargées. La chose n’est pas nouvelle, même si elle est savamment ignorée par l’administration de l’éducation nationale.

Au contraire, avec un effectif raisonnable, l’ambiance de classe est plus calme et le comportement des élèves s’améliore : ils sont plus attentifs, attentives et plus engagé∙es dans leurs apprentissages. Par ailleurs, limiter le nombre d’élèves par classe permet la mise en œuvre de pédagogies coopératives : ces pédagogies (travail en groupe, mise en place de tutorat, meilleur suivi des apprentissages de chaque élève…) sont aujourd’hui doucement promues par l’institution, mais la première condition de leur mise en place serait justement celle de l’effectif moindre des élèves dans la classe.

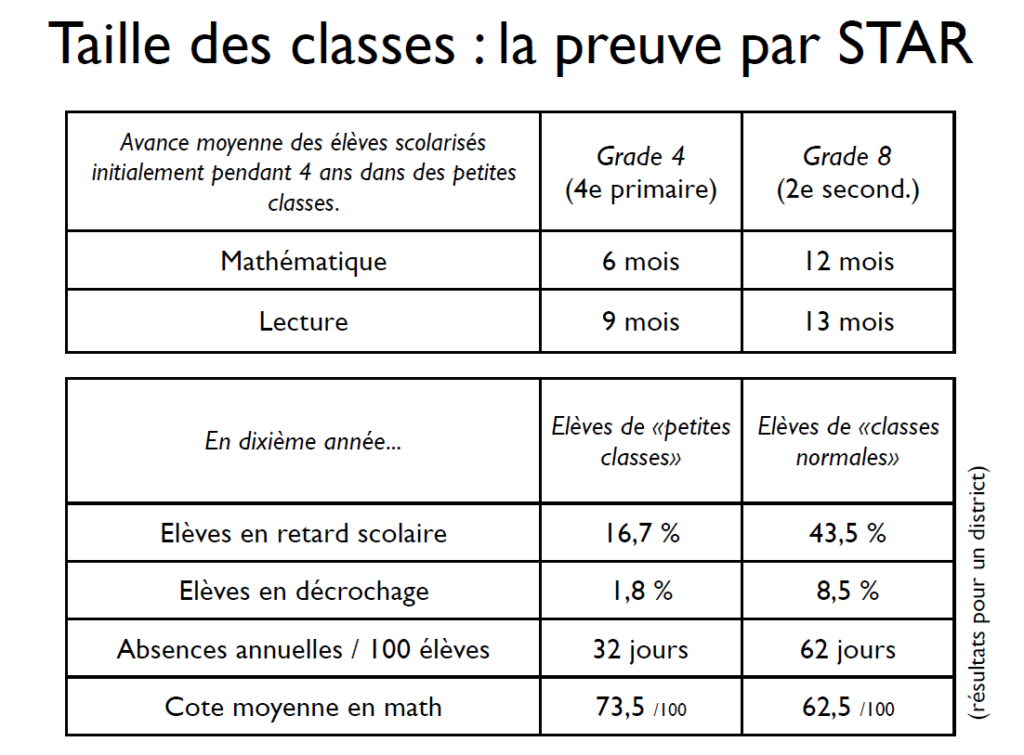

Ces préconisations sont d’ailleurs confirmées par l’enquête indépendante STAR, qui indique de plus que les premiers bénéficiaires d’une telle mesure seraient les enfants des couches populaires.

Les conclusions de cette étude sont sans appel : la taille de l’effectif de la classe est un facteur indéniable de réussite scolaire ; cette réduction d’effectif a non seulement des effets immédiats, mais aussi des effets durables qui s’accentuent au fil du temps ; enfin, cette réduction d’effectif réduit, de façon significative, les écarts entre les enfants issus d’origines sociales et ethniques différentes.

LES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES

Pourquoi l’école entretient-elle une séparation entre la théorie et la pratique que reflètent les divisions en filières d’enseignement général et professionnel ? Pourquoi cette séparation s’accompagne-t-elle d’une hiérarchie implicite visant à admettre que la théorie, apanage supposé des classes dirigeantes, serait supérieure à la pratique ? Pour répondre à ces questions, il est fondamental de comprendre les places respectives de la pratique et de la théorie dans les processus d’apprentissage et de production des savoirs. On comprendra alors qu’il est sans doute grand temps d’inventer une école polytechnique pour toutes et tous, qui fera une large place aux méthodes d’éducation actives, dans lesquelles théorie et pratique se nourrissent l’une l’autre. La théorie est abstraction, tandis que la pratique correspond à la réalité. La théorie est descendante, alors que la pratique remonte du terrain. Elle peut être la mise en place concrète de la théorie, confrontée au réel, et donc soumise au contexte, à l’environnement, aux moyens. L’aller-retour entre la théorie et la pratique est créateur de richesse. Séparer les deux, et organiser socialement les choses pour que certains théorisent tandis que d’autres exécutent (ceux qui savent et ceux qui font), est un choix qu’il va nous falloir commenter, et dont la finalité est peut-être destructrice. Tout au contraire, le va-et-vient entre théorie et pratique est nécessaire car elles se nourrissent l’une l’autre.

C’est dans la pratique qu’apparaissent des savoirs qui ne sont pas théoriques, mais empiriques. La pratique est alors source de questionnements théoriques, car l’accumulation de savoirs empiriques engendre la production de théories. La pratique permet également de vérifier la théorie et le savoir, ou bien de la remettre en question en relevant les contradictions. La pratique reste, quoi qu’il en soit, la finalité de la théorie. Les classes dominantes pensent aujourd’hui que la théorie est supérieure, tandis que les classes populaires pensent que c’est la pratique qui est supérieure. Cette hiérarchisation, pourtant portée aujourd’hui par la division sociale du travail, est insensée, car l’une n’existe pas sans l’autre. A l’école, on connaît la division en filières « théoriques » et « pratiques ». « Intelligence théorique » ( dans les classes aisées ) et « intelligence pratique » ( dans les classes populaires ) servent à justifier la différenciation des filières. On a une vision de l’enseignement traditionnel où la théorie est coupée de la pratique. Pourtant, comme nous l’avons vu plus haut, la pratique doit motiver la théorie (pédagogie du projet) ou, tout au moins, permettre de découvrir et construire la théorie (constructivisme et socio-constructivisme). Or aujourd’hui, la pratique est au contraire utilisée comme seule mise en œuvre de la théorie (approche par compétences), et les apprentissages sont donc dépossédés de leurs sens.

La doctrine pédagogique de l’approche par compétences affirme que les savoirs, coupés de la pratique (problèmes, tâches, projets, …), tombent du ciel, et s’entend aujourd’hui comme « être capable de mobiliser et mettre en œuvre des savoirs dans une situation donnée », en niant tous les autres liens entre la théorie et la pratique. Les activités scolaires typiques liées à cette approche consistent très souvent à « mener à bien une tâche guidée », ce qui peut s’avérer parfois utile, mais ne doit pas être exhaustif. Menée à son paroxysme, cette approche consiste à inviter les élèves à s’approprier seuls les savoirs (livres, internet, etc.) et à ne venir en classe que pour les mettre en œuvre et être évalué∙es. Les élèves sont d’ailleurs constamment sous la pression de l’évaluation. Cette approche n’est, ni plus ni moins qu’une pédagogie utilitariste, qui taylorise l’enseignement : le savoir n’est plus un objectif d’enseignement mais en est un instrument, puisqu’il est centré sur ce qui est utilisable dans les situations de la vie. Pourtant, c’est d’abord l’observation qui permet d’acquérir des connaissances empiriques, et c’est bien le questionnement qui donne accès aux connaissances théoriques. Entre les deux, l’apprentissage suppose déconstruction, conceptualisation, induction, déduction, etc., qui vont donner du sens. Le retour à la pratique validera ou non la connaissance théorique. La pédagogie constructiviste est là dans cette démarche qui consiste à re-construire le savoir, du moins à être accompagné∙e dans cette traversée qui a consisté à le construire. La réussite de l’activité sera attribuée non plus à l’élève, mais au professeur, qui aura réussi à emmener les élèves sur les chemins du savoir… L’important n’est plus d’avoir mené à bien la tâche, mais ce que l’élève aura construit et appris en s’y confrontant. C’est une pédagogie émancipatrice, dans laquelle ce qui doit être au centre est la relation pédagogique entre l’élève, le professeur, et le savoir.

A quoi l’école doit-elle servir ? Chacun s’accordera à penser qu’elle doit être un lieu d’émancipation et de socialisation, dans lequel des enfants, si possible épanoui∙es, se préparent à devenir des adultes. Elle doit donc être, avant tout, un lieu dédié à comprendre le monde et devenir citoyen∙ne, afin d’être en capacité de participer à sa transformation. La formation doit par conséquent être générale et polytechnique, pour toutes et tous. Ainsi, le contenu des enseignements de l’école polytechnique doit avoir pour objectifs de réconcilier l’humain∙e et l’outil (et briser ainsi l’aliénation), comprendre les fondements matériels de nos sociétés, appréhender les dangers et les potentialités des technologies modernes, acquérir la maîtrise de son environnement technique quotidien, favoriser le travail expérimental en ateliers comme terreau des didactiques constructivistes, et conduire à un choix d’orientation plus riche et plus réfléchi. En outre, tout projet émancipateur portera l’idée d’une école coopérative, dans laquelle les valeurs prônées doivent se vivre collectivement et au quotidien. A titre d’exemple, il n’est pas sérieux de prôner à l’école des valeurs de « vivre-ensemble en démocratie », sans que celles-ci soient effectivement pleinement vécues au quotidien par les enfants, et il devient urgent, dans le domaine de la socialisation, de concilier la théorie et la pratique par le « faire-ensemble ».

L’école n’est pas un service, c’est une institution, qui doit avoir des principes. La citoyenneté n’est pas un supplément d’âme, et doit donc imprégner les pratiques scolaires, via des rituels qui fondent le commun et préparent à être disponible pour le faire ensemble. La citoyenneté regroupe tout ce qui tourne autour des règles de vie, de la responsabilisation des enfants, du développement de l’autonomie, du développement d’une forme démocratique au sein de la classe et de l’école (représentant∙es, conseils d’enfants, conseils d’école, conseils de vie de l’école, conseils des délégué∙es…). L’objectif est de rendre, peu à peu, les élèves responsables dans le rôle qu’ils ont à jouer dans ce processus. « Autoriser les élèves à coopérer, c’est accepter qu’ils se déplacent, qu’ils parlent, qu’ils choisissent une part de leur travail et des camarades avec qui ils vont l’effectuer. En somme, c’est prendre un risque : celui du désordre dans la classe. Les apports autour de la construction d’une autorité éducative permettent de compenser les libertés ouvertes par une rigueur des relations qui rend possible la coopération. L’enseignant∙e proposera des éléments pour distinguer les niveaux de règles, pour penser une sanction non-humiliante et pour institutionnaliser les espaces de libertés. » [5]. De telles pratiques engendrent un risque majeur de désordre dans la classe, car on accorde aux élèves davantage de liberté (se parler, se déplacer, choisir l’objet de travail ou ses partenaires). Davantage de bruit et de conflits (y compris avec l’enseignant∙e) sont à prévoir car il peut y avoir perte de contrôle, si l’enseignant∙e ne maîtrise pas sa pédagogie. Il faut donc prendre d’infinies précautions, et préciser explicitement bien davantage de règles, afin que la classe puisse fonctionner de cette façon.

La discipline réside dans l’organisation des relations dans la classe, et l’autoritarisme consiste à faire reposer cette responsabilité sur l’enseignant∙e, ce qui est facile à organiser mais sans aucune vertu éducative. L’autorité non exercée est la posture inverse, qui choisit de ne pas entraver le libre déroulement du développement de l’enfant, choix insoutenable du point de vue de la psychologie élémentaire de l’enfant, qui ne saura à quelles limites se confronter. Entre les deux, l’autorité éducative doit être savamment construite car, en classe, la discipline est nécessaire pour permettre l’exercice des libertés. L’enseignant∙e doit, du fait de son statut, être l’autorité, mais il doit également avoir de l’autorité grâce à une posture consistante qui développe de la crédibilité dans sa relation aux jeunes, et enfin faire autorité par sa maîtrise des savoirs scolaires, sans pour autant prétendre être omniscient∙e. Il lui faut notamment stabiliser un cadre invariant et sécurisant dans la classe : les règles, les rituels (habitudes et responsabilités à assumer pour la classe), et sa posture d’adulte. L’adulte reste ainsi le dernier garant de ces moments, et se donne le droit d’intervenir lorsqu’il le juge nécessaire. Il met en évidence les règles non négociables et celles qui le sont. Son travail consiste à amener chaque enfant à respecter la règle parce qu’elle est nécessaire au fonctionnement de la vie collective, et non par peur de l’adulte ou de la sanction. Il s’efforce d’accompagner les élèves dans cette réflexion, et de les amener à comprendre que, puisque nouveau groupe il y a, il est en effet nécessaire de tracer, au travers de ces règles, un cadre clair qui, seul, pourra permettre à chaque membre de la classe de vivre au mieux cette année scolaire, puisque ses droits pourront ainsi être respectés, ce qui suppose que chacun et chacune e ait conscience, par conséquent, de ses devoirs.

Lorsque ce travail aura été mené à bien par l’ensemble des élèves de la classe, l’enseignant∙e pourra rappeler que s’il ou elle est, en tant qu’adulte, le ou la dernier∙e garant∙e du bon fonctionnement de ces règles, il ou elle n’en est pas le ou la seul∙e, dans la mesure où chacun∙e s’est engagé∙e, après les avoir comprises, à les respecter. Tous les élèves de la classe seront donc les premier∙es garant∙es du bon fonctionnement des règles établies ensemble. La pertinence des règles établies restera alors à vérifier et à remettre collectivement en question, aussi souvent que nécessaire au cours de l’année, quitte à modifier celles établies le premier jour. Une bonne règle de vie ou de travail est une règle qui fonctionne. Enfin, en cas de transgression de l’une des règles établies, le garant de ces règles est le groupe tout entier, seule entité à pouvoir légitimement donner son avis quant à cette transgression, et à prendre les décisions qui s’imposent. Bref, il s’agit de vivre effectivement la démocratie pour être en capacité de la comprendre, et c’est bien là que cette pédagogie institutionnelle (voir notamment les travaux de Fernand Oury) [6] nous emmène.

L’ÉVALUATION

Les derniers travaux en la matière sont, là encore, tout à fait éloquents. Voici quelques extraits de la thèse, en 2016, de Sébastien Goudeau, chercheur à l’université de Poitiers : « la croyance en une égalité des chances et en des scolarités principalement déterminées par le mérite individuel va de pair avec la mise en place d’une compétition supposée juste dans laquelle les individus sont évalués. Même si le système éducatif a pour fonction de fournir un socle commun de connaissances et de compétences à tous les élèves, il n’en reste pas moins très fortement orienté vers la sélection et l’évaluation des élèves. Cette prédominance de la compétition et de la sélection s’avère être délétère pour la réussite des élèves de classe populaire. »

« C’est l’interprétation menaçante de la difficulté dans un contexte évaluatif qui est délétère pour la réussite des élèves en général, et des élèves de classe populaire en particulier, puisqu’ils font plus fréquemment l’expérience de la difficulté. »

« Pour une même tâche, les élèves qui éprouvent de la difficulté voient leur performance diminuer comparativement à ceux qui éprouvent de la facilité, mais uniquement lorsque le contexte est évaluatif. Ainsi, les situations évaluatives creusent les écarts de réussite entre les élèves inégalement à l’aise avec une tâche, suggérant ainsi qu’elles jouent un rôle dans la reproduction scolaire des inégalités sociales. »

« Les situations de comparaison sociale que l’on sait ou que l’on craint être défavorables à soi représentent une menace pour l’évaluation de soi. »

« Ressentir de la difficulté dans un contexte évaluatif dégrade les performances intellectuelles comparativement à un contexte non évaluatif, et ce sans aucune modification de la difficulté objective de la tâche. »

« Si la majorité des enseignants sont centrés sur l’apprentissage et la progression des élèves, les situations de classe sont régies par un contexte institutionnel méritocratique orienté vers la compétition et la sélection. Or, des travaux ont montré que si la réussite des autres diminue l’évaluation de soi dans un contexte compétitif, ce n’est pas le cas lorsque le contexte est coopératif. »

« L’égalité des chances promue par le système éducatif n’est en réalité qu’une égalité d’accès à la scolarité obligatoire. Si cette égalité d’accès est une condition nécessaire à la réussite de tous les élèves, ce n’est pas une condition suffisante. En effet, le fait que l’école manifeste une indifférence aux inégalités de départ devant la culture scolaire ne permet pas aux élèves d’avoir dans les faits les mêmes chances de réussir. »

« Les inégalités de départ face aux exigences et normes scolaires mettent les élèves de classe populaire d’entrée de jeu en position défavorable vis-à-vis d’autres élèves pour qui l’environnement de la classe ne diffère que très peu de l’environnement familial. L’exposition répétée à des situations menaçantes va progressivement les écarter du chemin des apprentissages. »

« Le fait d’attribuer ses mauvaises performances à de faibles capacités intellectuelles engendre un cycle amplifiant et renforçant les attributions négatives et les faibles performances. »

« Les contextes scolaires sont particulièrement menaçants pour les élèves de classe populaire. Les différents phénomènes psychologiques (i.e., sentiment de menace lié à l’appartenance à un groupe réputé incompétent ou à une comparaison défavorable, peur d’échouer, sentiment de décalage et de non-appartenance, etc.) sont les différentes manifestations d’un même processus qu’est la violence symbolique. »

Comment peut-on encore parler d’égalité des chances, alors que, « à ce niveau atteint par les inégalités, il devient absurde et cynique de parler d’égalité des chances. » s’insurge Jean-Paul Delahaye dans la rapport déjà mentionné. Selon le CNESCO, « le système éducatif français s’est structuré depuis la Révolution autour d’un principe d’égalité des chances méritocratique », avec « une mission de sélection et de tri scolaire, fondée sur le mérite individuel. » Pourtant, souligne le CNESCO, lorsque les inégalités scolaires constatées sont relatives à des groupes d’individus, on s’écarte nécessairement du registre du mérite individuel : « le concept de méritocratie néglige alors le fait que le mérite est intrinsèquement lié aux conditions socio-économiques des élèves. » S’il est nécessaire de donner plus à ceux et celles qui ont moins, la réponse éducative ne peut se limiter à cela. Il ne suffit pas de faire autrement la même chose avec plus de moyens. Comme le rappelle Philippe Meirieu : « d’une exceptionnelle stabilité, réfractaire à la plupart des idées de “l’éducation populaire” et de “l’éducation nouvelle”, l’École française est restée aussi taylorienne dans son organisation que sélective dans son fonctionnement […]. » [7] Il s’agit donc de clarifier les finalités du système éducatif, conformément à un projet de société démocratique, mais également de prendre en considération le nécessaire re-nouveau des pratiques pédagogiques. Penser la transformation de l’École, c’est donc « […] changer la manière de faire (faire autrement) ou changer ce qui est à faire (faire autre chose). » [8]

EN CONCLUSION

La lutte contre les inégalités scolaires et contre l’amplification des inégalités sociales implique nécessairement plusieurs paramètres qu’il faut impérativement traiter simultanément. Pour espérer des résultats significatifs, il est donc nécessaire de :

• mettre fin aux ségrégations résidentielles via une carte scolaire qui ambitionne de favoriser drastiquement la mixité sociale ;

• mettre fin au quasi-marché scolaire via le non-financement par l’Etat de toutes les écoles privées ;

• mettre fin aux dispositifs de ségrégation institutionnelle (zones prioritaires, filières de reclassement, hiérarchisation des filières, parcours personnels, etc.) ;

• abaisser drastiquement les effectifs élèves par classe, prioritairement dès la maternelle ;

• déployer les méthodes actives d’éducation, les pédagogies coopératives et des éléments de pédagogie institutionnelle, via notamment un vaste plan de formation des personnels enseignants ;

• mettre fin aux formes d’évaluation actuelles qui ne constituent, en fin de compte, qu’un outil de tri social, pour favoriser l’auto-évaluation et l’évaluation entre pair∙es ;

• mettre fin au redoublement.

Stéphane Laffarge

[1] Centre national d’étude des systèmes scolaires

[2] skolo.org

[3] questionsdeclasses.org

[4] Zone d’éducation prioritaire, Réseau ambition réussite, Réseau d’éducation prioritaire

[5] Apprendre avec les pédagogies coopératives, Sylvain Connac, ESF éditeur, 2009

[6] Fondateur, avec la psychologue Aïda Vasquez, de la « pédagogie institutionnelle »

[7] Pédagogie : le devoir de résister, Philippe Meirieu, ESF éditeur, 2007

[8] « Evaluation et régulation », Michel Vial, L’activité évaluative : nouvelles problématiques, nouvelles pratiques, collectif, Editons De Boeck, 2001