Ni les Femmes Ni la Terre !

A LA RENCONTRE DE DÉFENSEUSES DES TERRITOIRE-CORPS-TERRE

Alors que j’étais travailleuse sociale auprès de femmes victimes de violences, j’étais enthousiasmée par la richesse et la puissance des analyses de ces femmes qui entraient dans l’association en demandant de l’aide, et sortaient, trois heures plus tard, de l’accueil collectif après avoir décortiqué les révolutions arabes, l’arnaque des assignations patriarcales à la « tradition » et la « culture » qui les opprimaient… Mais j’étais aussi frustrée, que leurs créativités, leurs rapports au corps, leurs processus de conscientisation, aient si peu de places pour s’exprimer dans le travail social. Je me souvenais de mobilisations féministes auxquelles j’avais participé au Mexique, lors desquelles les terreurs, les rages, les joies, les corps des femmes, s’exprimaient avec tant de puissance, de beauté, d’inventivité dans la sororité et contre les féminicides. J’avais commencé à percevoir les liens théoriques et pratiques qu’elles faisaient dans toute l’Amérique latine entre impérialisme, militarisme, destructions environnementales, et violences sexistes et sexuelles. Des femmes indigènes, dont Lorena Cabnal [1] au Guatemala voisin, avaient inventé le terme de « territoire-corps-terre », pour exprimer les interactions entre les saccages de leur montagne par les compagnies minières, et les viols de guerre perpétrés en temps de conflit, eux-mêmes basés sur le contrôle des ressources. Ces femmes, héritières de la colonisation, de l’impérialisme, des patriarcats ancestraux et « modernes », ont permis de visibiliser la nécessaire jonction, sinon fusion, entre luttes féministes et luttes écologistes, afin de défendre leurs territoires-corps-terre. Ainsi, le territoire-corps, cible des violences en temps de paix comme de conflit, et le territoire-terre sont interdépendants, et l’extractivisme est vécu par ces femmes originaires comme viol de la terre.

Je suis repartie, plus au sud cette fois-ci, à la rencontre de femmes mobilisées pour défendre leurs « territoires-corps-terre », en Argentine et Bolivie. Avec Marine Allard et Coline Dhaussy, nous avons tourné ce film comme un voyage en itinérance, à la rencontre de femmes en lutte pour défendre leurs corps et leurs territoires des violences et prédations [2]. En Argentine et Bolivie, le film suit au plus près celles qui luttent contre les violences faites aux femmes, le système Monsanto et la destruction de l’environnement par les entreprises extractivistes. Il met en évidence le parallèle entre les logiques d’appropriation capitaliste, coloniale et patriarcale de la Terre et des corps des femmes, tous deux considérés comme objets à exploiter. Dans les favelas, les périphéries urbaines, les campagnes isolées de Patagonie et de l’altiplano bolivien, Dora et Janet, Ester et Silvana, Margarita et Maxima revendiquent et se réapproprient leurs « territoires-corps-terre », combattent pour le droit à disposer de leurs corps et pour un changement de cap économique, à rebours des logiques mortifères et destructrices de vie, des saccages et des violences. Ces femmes ne se définissent pas toutes comme féministes, encore moins comme écoféministes, pourtant elles dessinent, dans toute la diversité de leurs vécus, des voies pour une révolution écoféministe globale, desde abajo a la izquierda [3], du Sud au Nord.

Nous avons choisi d’intituler notre film Ni les Femmes Ni la Terre, inspirées par le slogan « Ni las mujeres ni la tierra somos territorios de conquista ! Ni les femmes ni la terre ne sommes des territoires à conquérir ! ». Créé par le collectif anarchiste féministe bolivien Mujeres Creando, à l’occasion d’une mobilisation contre un grand projet inutile d’autoroute au milieu de la jungle amazonienne, il résonne en écho dans toute l’Amérique latine, comme le concept de « territoire-corps-terre ».

QUELQUES PRÉCISIONS SUR L’ÉCOFEMINISME

Pour comprendre le sens et la résonance de ces deux éléments, cri de ralliement, et outil d’analyse, à l’échelle du continent, et même maintenant du monde, on peut se pencher d’une part sur le courant et mouvement politique de l’écoféminisme, et d’autre part sur les expériences des femmes habitantes de zones touchées par des désastres écologiques existants ou potentiels tels que concessions minières, forestières, décharges à ciel ouvert, installations toxiques et/ou nucléaires… La liste est longue, dans les pays du Sud, comme sous nos latitudes, et nous la connaissons un peu à Solidaires !

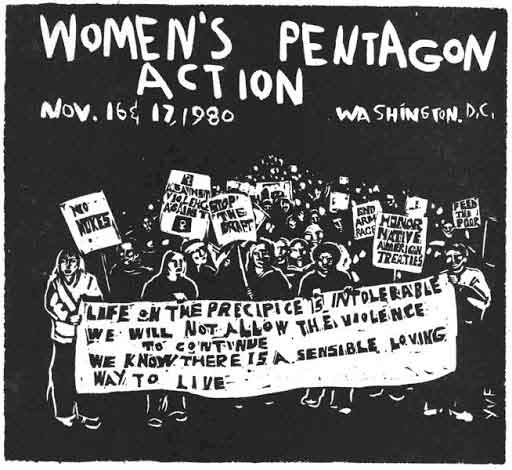

L’écoféminisme est un courant et mouvement politique aux origines multiples, mais dont on situe la naissance au moment de l’invention du terme par la militante et théoricienne féministe Françoise d’Eaubonne en 1974. On peut y ranger les mouvements antinucléaires et antimilitaristes des années 70-80 aux Etats-Unis, comme le blocage du site nucléaire Diablo Canyon, la Women’s Pentagon Action, lors de laquelle 5000 femmes ont défilé en carnaval et ont tissé les entrées du Pentagone pour protester contre les menaces de guerre nucléaire, ou les mobilisations de femmes contre le site d’essais nucléaires de Greenham Common dans les années 80 au Royaume-Uni. Dans les pays du Sud, on trouve des mobilisations menées par des femmes, contre des destructions environnementales et la marchandisation du vivant. On pense ainsi entre autres à Vandana Shiva, physicienne indienne qui se bat contre la brevétisation des semences et contre la logique de rentabilité et de privatisation des ressources naturelles.

L’IMBRICATION ENTRE CAPITALISME ET PATRIARCAT : APPROPRIATION ET DESTRUCTION

L’écoféminisme connaît une popularité croissante dans le monde entier. Cela s’explique notamment par la similarité entre la période de son émergence dans les pays du Nord dans les années 70-80, avec l’angoisse de la fin du monde déclenchée par un risque de guerre nucléaire pendant la guerre froide, et, de nos jours, l’angoisse de l’anéantissement de la vie par le réchauffement climatique et la destruction de la biodiversité. Le point commun? La déréalisation, la déconnexion, et l’absence d’empathie chez les dirigeants du monde, coupés du vivant et de la population, et centrés uniquement sur la recherche absurde de toujours plus de profit. Leur logique viriliste, guerrière, est à l’œuvre dans les deux cas. On les voit déterminés à aller jusqu’au bout de leur soif de pouvoir, quitte à anéantir la source même de leurs profits : la terre, et l’humanité.

En effet, comme le pointent les féministes matérialistes, c’est la division sexuée des rôles entre sphère privée, ou de reproduction de la vie, et sphère publique, ou de production de richesses, qui permet aux patriarcat et capitalisme de perdurer. Cette division est construite historiquement : dans les sociétés préindustrielles en occident et ailleurs dans le monde, la distinction est faible entre les deux sphères, puisque l’économie est vivrière, basée sur le travail à la ferme, avec une unité de lieu et une famille élargie. L’avènement du salariat, ou du capitalisme, entraîne une division croissante des rôles. Le point culminant étant la période fin XIX-début XXème siècle, où le mythe de la femme/mère au foyer est activement construit par les bourgeois qui y voient une garantie de qualité de la main d’œuvre. Or, comme le montre Silvia Federici [4], le moment de la transition au capitalisme (XV-XVIème siècle), est celui d’une guerre féroce contre les femmes et la nature. Cette période charnière voit se développer une culture de la rationalité scientifique et dualiste, avec Descartes qui voit en la nature et le corps une matière inerte, réduite à l’état de mécanisme, et qu’il s’agit de dominer. Au même moment est lancée la chasse aux sorcières, qui entraînera neuf millions de mortes, soit un gigantesque gynécide comme l’appellent les historiennes. Cette chasse aux sorcières vise à déposséder les femmes de leurs savoirs en matière de plantes, de soins, de santé sexuelle et reproductive, et de spiritualité. Pour déterminer le statut de sorcière, on va inspecter les sexes des femmes, et si l’on y détecte le « mamelon du diable », elle est décrétée sorcière et brûlée vive. Le mamelon du diable, c’est évidemment le clitoris, curieusement (quoique…) ostracisé et invisibilisé, au fil du temps.

Mais cette période est aussi celle de l’ « accumulation primitive de capital », les révoltes paysannes font rage, et que les seigneurs craignent pour leur pouvoir. La chercheuse montre comment les seigneurs établissent une alliance avec les serfs : enlever du pouvoir aux femmes, et en donner aux hommes sur elles, tout en garantissant la paix des seigneurs. Parallèlement, les espaces communs, collectifs, de culture, de forêts, qui permettaient aux femmes de subsister par la cueillette, sont privatisés. C’est le phénomène des enclosures. Ainsi, les femmes, exclues des corporations, de la médecine, renvoyées au foyer, et la nature encerclée sont en même temps « privatisées. » Federici montre que des phénomènes similaires ont lieu au moment de la « conquête » de l’Amérique : les peuples y sont décimés par la maladie, la guerre, et notamment une guerre contre les femmes, détentrices des savoirs traditionnels et des cultures ; en même temps, les colons font main-basse sur les terres et les ressources. Et de nos jours, la guerre contre les femmes et la nature apparaît clairement quand on observe les guerres, qui visent bien sûr à contrôler le territoire et le peuple, et souvent les ressources. Ainsi, par exemple, des viols de guerre en République démocratique du Congo, pour l’extraction de minéraux employés dans la fabrication des smartphones.

Les écoféministes pointent la volonté de pouvoir, de soumission, de prédation, qui amène à considérer les femmes et les territoires comme des conquêtes (certains hommes ne disent-ils pas qu’ils partent en soirée chasser et ramener des conquêtes ?) ; la nature, les femmes et les non-blanc·hes, comme des objets inertes, et n’existant que pour satisfaire le profit et le confort des hommes, surtout ceux qui ont le plus de pouvoir. D’où le contrôle des capacités reproductives des femmes, leur éloignement des lieux de pouvoir, la marchandisation et le saccage du vivant. Dans le même temps, en Amérique du Nord, les femmes africaines-américaines ont vite constaté que les industries polluantes s’implantent dans leurs communautés, et non dans les banlieues privilégiées. Et ce sont leurs communautés qui sont empoisonnées et détruites. De même, ce sont les femmes, et notamment les femmes des pays du Sud, qui nettoient les dégâts environnementaux, et luttent pour sauver les vies de leurs proches malades et/ou mourant·es des pollutions. C’est leur santé sexuelle et reproductive qui est affectée le plus durement par les pollutions. Cette logique mortifère est absurde, puisque capitalisme et patriarcat détruisent la source même de leurs profits : les corps des femmes, et la vie sur terre.

DISSIPER CERTAINS MALENTENDUS AUTOUR DE L’ÉCOFEMINISME

Comme l’explique Emilie Hache dans sa préface de Reclaim [5], l’écoféminisme est souvent compris et critiqué comme un mouvement de célébration d’une « féminité » essentialisée : « la femme » serait naturellement plus proche et empathique de la nature que les hommes, ce qui constituerait une régression par rapport aux acquis féministes dont l’objet est justement la dénaturalisation des rôles de genre et la dénonciation de l’arnaque que représente la prétendue « nature féminine » : instinct maternel, gène de la serpillère… L’écoféminisme est aussi vu comme un courant spirituel aux relents de patchouli et de danse spirale à base de peintures de menstrues, plutôt mal vu dans nos cultures militantes. Et, en effet, les femmes sont traditionnellement renvoyées à leur / la nature (« LA » femme, l’instinct maternel…), et la nature est traditionnellement féminisée (la « terre-mère »…). Cette assimilation permet, ou a permis, une certaine valorisation des rôles traditionnels féminins, voire des formes diverses de vénération ou de rapport mystérieux à la fécondité de la terre et du ventre des femmes, dans nombre de cultures, y compris les cultures occidentales. C’est justement ce mystère qui a permis, jusqu’aux chasses aux sorcières comme nous l’avons vu, que les femmes soient un peu plus laissées tranquilles que par la suite !

Mais il ne s’agit pas, pour les écoféministes, de revenir à un état antérieur idéalisé en termes de rôles de genre ou de rapport à la nature. Il s’agit bien plutôt de pointer la binarité de la pensée occidentale, capitaliste et patriarcale, qui pense le monde en deux pôles distincts et hiérarchisés sur le modèle de la division patriarcale étanche entre les qualités, rôles, attributs, valeurs, masculines et féminines : la raison contre les émotions, l’esprit contre le corps ou la matière, la sphère publique contre la sphère privée, les sujets politiques versus les préoccupations intimes, la science contre la spiritualité ou le mystère, la culture contre la nature, les peuples civilisés contre les barbares… Or, tandis que les femmes sont renvoyées à la nature, l’instinct maternel, l’hystérie, les émotions, le soin, de l’autre côté du spectre, les hommes et bien plus les puissants, se gargarisent d’objectivité, de maîtrise technique, et agissent comme si seules comptaient des règles comptables et la recherche maximale de profit.

Au contraire, les écoféministes cherchent à montrer qu’il est nécessaire aujourd’hui de se réapproprier nos corps, nos émotions, nos liens, en nous reconnectant à nous-mêmes. L’écoféminisme permet de se reconnecter avec la nature : nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. Actuellement, beaucoup prônent une écologie individuelle, sinon individualiste, qui passe par la sphère privée et la réappropriation de l’espace domestique : produits cosmétiques et de nettoyage DIY [6], compost, zéro déchets… qui alourdissent une charge mentale et un travail reproductif assuré par les femmes ; sans parler de la culpabilité pour celles qui n’arrivent pas à mettre en œuvre ces pratiques. L’écoféminisme ne tend pas vers cela. La préservation de la nature revient aux femmes et aux hommes : il appartient à ces derniers de se reconnecter à leurs corps, leurs émotions, leurs sensibilités, et de prendre leur part dans la réparation et le soin du vivant. Cela passe par une remise en question radicale des binarités évoquées plus haut, y compris dans le travail militant. L’écoféminisme prône un changement de société, qui mette au cœur le soin et l’interdépendance, entre milieux de vies et communautés humaines, et dans les communautés humaines, le soin et la préoccupation pour les plus fragiles et vulnérables. Nous sommes toustes à la fois nature et culture, raison et émotions, empathie et pouvoir, en colère et… solidaires !

[1] Lorena Cabnal anime l’Association des femmes autochtones Xinka de la Montaña Xalapán (Département de Jalapá, Guatemala).

[2] « Ni les Femmes ni la Terre ! À la recherche de la convergence des luttes entre féminisme & écologie en Argentine et Bolivie », Marine Allard, Lucie Assemat, Coline Dhaussy, « Multitudes, 2017/2 (n° 67), p. 82-89. DOI : 10.3917/mult.067.0082. www.cairn.info/revue-multitudes-2017-2-page-82.htm

[3] D’en bas à gauche.

[4] Caliban et la sorcière ; femmes, corps et accumulation primitive, Silvia Federici, Éditions Entremonde, 2004.

[5] Reclaim, recueil de textes écoféministes, textes choisis et présentés par Émilie Hache, postface de Catherine Larrère, collection Sorcières, Editions Cambourakis, 2016.

[6] DIY: Do it yourself. Fais le toi-même.

- Ni les Femmes Ni la Terre ! - 10 septembre 2020