1921-1936 : de la scission à la réunification

Le 2 mars 1936 se tient à Toulouse le congrès de réunification de la CGT, 15 ans après la scission entre la majorité qui est restée à la CGT (« les confédérés ») et la minorité syndicaliste révolutionnaire qui a fondé la CGTU (« les unitaires »). Pour comprendre comment les questions relatives à l’unité syndicale évoluent durant ces 15 ans qui séparent la scission de la réunification, il faut regarder l’évolution des deux organisations, celles du contexte économique, social, politique, et les stratégies d’unité à l’œuvre dans le mouvement syndical. Il est particulièrement utile de regarder comment les orientations générales des confédérations et les pratiques au niveau des syndicats et des unions départementales ont pût interagir pour finalement créer une dynamique unitaire.

Trois grandes périodes se distinguent dans le processus qui, partant de la concurrence, voire de l’hostilité ouverte entre les deux centrales, CGT et CGTU, aboutira à la réunification organique :

-

la période comprise entre la scission de 1921 et la fin de 1930,

-

celle qui s’étend de novembre 1930 à la grève générale du 12 février 1934,

-

et enfin la période qui va de la journée du 12 février 1934 au congrès de Toulouse de mars 1936.

L’unité ? Combien de divisions !

De la scission de 1921 à l’aube des années 1930

Les antagonismes entre la CGT et la CGTU. Cet article traitant de la réunification, il est néanmoins nécessaire de rappeler les profondes oppositions entre les deux centrales et le morcellement important du mouvement syndical qui en résulte. On peut dire de la question de l’unité, qu’elle est posée dès la scission de 1921, chaque partie se renvoyant la responsabilité de la scission. Cependant, elle demeure largement une position de principe, tant les oppositions sont virulentes entre confédérés et unitaires.

Ainsi, la CGT opte pour une stratégie réformiste (au sens littéral, qui n’est pas tout à fait le même qu’aujourd’hui, où il s’agit plutôt d’accompagner des contre-réformes). Elle s’attache au développement des conventions collectives et à la promotion de lois sociales, via une « politique de présence », c’est à dire de participation aux instances institutionnelles (Conseil économique, Bureau International du Travail, soutien à la Société Des Nations). Cette politique l’amène, par exemple, à approuver la loi sur les assurances sociales (votée en avril 1930) qu’elle considère comme « un tremplin vers des améliorations nouvelles », quand la CGTU la dénonce comme une « loi de collaboration avec l’Etat bourgeois et une vaste entreprise de vol de l’argent des travailleurs au profit de l’Etat »1. C’est pourquoi par exemple, quand un conflit éclate dans le textile, dans le Nord, de juillet à septembre 1930, pour réclamer une augmentation des salaires afin de compenser les cotisations aux assurances sociales, la CGTU ne se joint pas à cette revendication de l’intersyndicale constituée entre la CGT et la CFTC.

Mêmes divergences de fond d’une manière générale, en ce qui concerne le recours aux grèves. Après la période 1917-1920 puis le traumatisme de la scission et jusqu’au Front populaire, la combativité ouvrière diminue sensiblement. Si la CGT ne dédaigne pas la grève, celle-ci devient un pis-aller, après épuisement des possibilités de conciliation par la négociation et elle est essentiellement destinée à interpeller les pouvoirs publics en vue d’obtenir une médiation dans le conflit avec le patronat. A l’inverse, dans la tradition syndicaliste révolutionnaire, la CGTU considère la grève comme une arme à part entière, devant permettre de réaliser concrètement l’unité d’action au niveau des lieux de production et des syndicats professionnels.

Par ailleurs, la centrale unitaire ne limite pas le recours à la grève aux questions professionnelles et peut l’étendre à des objectifs politiques2. Au congrès confédéral de 1929, au cours duquel la CGTU reconnaît officiellement le rôle directeur du Parti Communiste sur la centrale syndicale3, la grève y est décrite comme « une lutte politique entre les ouvriers et la trinité : patronale, gouvernementale et réformiste (…) une lutte impitoyable débordant le cadre corporatif ». La CGT est ainsi désignée comme un ennemi, au même titre que le patronat, même si concrètement, cette ligne se heurtera à des réticences et sera appliquée avec un pragmatisme certain par nombre de syndicats unitaires (unitaires minoritaires, qui jugent cette stratégie sectaire).

Enfin, si les deux centrales se revendiquent de la Charte d’Amiens, elles en font une lecture à la fois partielle, partiale, et diamétralement opposée. Pour la CGTU, elle est l’expression de la lutte de classe, de l’antimilitarisme, de la grève générale, excluant de fait la « politique de présence ». A partir de 1927, la CGTU considère que l’indépendance proclamée par la Charte d’Amiens ne s’applique qu’aux institutions et partis de la bourgeoisie (au rang desquels la SFIO4) et non aux « partis ouvriers ». A l’inverse, la CGT insiste sur l’indépendance syndicale organique vis-à-vis de tout parti ou groupement extérieur, même si les dirigeants confédéraux peuvent entretenir des relations avec la SFIO. Par là, elle vise expressément l’influence croissante du parti communiste dans la centrale unitaire.

Evolutions internes dans la CGTU. Quand l’émiettement s’ajoute au morcellement. Issue des comités syndicalistes révolutionnaires (CSR), la CGTU regroupe, lors de la scission de 1921, environ 349 000 membres (contre 490 000 pour la CGT) et la nouvelle organisation préconise rapidement une structuration en syndicats d’industrie5 et en unions régionales. Avec la rationalisation accrue de la production industrielle et le développement du taylorisme, l’action revendicative en direction des travailleurs non qualifiés et le choix organisationnel de la centrale unitaire facilitent sans doute une augmentation rapide et importante de ses effectifs (en particulier dans le textile, la sidérurgie et la mécanique). Ceux-ci augmentent effectivement jusqu’en 1926, d’environ 42 000 nouveaux adhérents et adhérentes pour atteindre 391 000 membres (tandis que les effectifs de la CGT demeurent stables). Ce sera son point culminant, car la coexistence du début entre les différents courants qui animent la centrale unitaire va rapidement s’effriter, à commencer par l’opposition entre la tendance anarchiste et le Parti Communiste, dont le travail de fraction (via les commissions syndicales de contrôle) accroit l’influence dans les syndicats et les fédérations.

L’évolution réformiste de la CGT et celle de la CGTU à partir de 1923 vont marquer le déclin du syndicalisme révolutionnaire et de l’influence anarchiste qu’avait connu la CGT d’avant guerre.

En 1923, un certain nombre de syndicats, notamment dans le bâtiment, vont quitter la centrale unitaire. Parmi d’autres, le syndicat unique du bâtiment du Rhône et l’union départementale du Rhône basculent dans l’autonomie. En 1924, tandis qu’à leur tour des dissidents du Parti Communiste entrainent la fédération unitaire du bâtiment dans l’autonomie, est fondée l’Union fédérative des syndicats autonomes à l’initiative de militants anarchistes6. En 1926, l’Union fédérative des syndicats autonomes se divise à son tour en trois. Une partie reste dans l’autonomie, une autre rejoint la CGT et la troisième crée à Lyon la CGT-SR (syndicaliste révolutionnaire) qui comptera quelques milliers de membres.

Si, dans un premier temps, ces dissensions internes n’entament pas la croissance et la dynamique de la centrale unitaire, leurs effets vont rapidement se faire sentir. Entre 1928 et 1930, la CGTU perd 69 000 syndiqué-es pour compter 322 000 membres. Dans le même temps, la CGT en aura gagné 88 000, pour compter 577 000 adhérent-es. Au sein de la centrale unitaire, numériquement diminuée, le Parti Communiste (qui applique alors une ligne « classe contre classe » incluant la social-démocratie) assure son influence et s’en verra reconnaitre le rôle directeur au congrès de 1929. Pour les minorités, animées par des militants communistes oppositionnels ou dissidents (souvent taxés d’ouvriérisme, de trotskysme, ou d’indiscipline) il devient de plus en plus difficile de s’exprimer. De septembre 1929 jusqu’en 1931, un certain nombre de dirigeants syndicaux sont exclus, depuis H. Boville (secrétaire de la fédération unitaire de l’alimentation) jusqu’à A. Rambaud (secrétaire de l’union unitaire des cheminots du réseau Etat depuis sa fondation, et par ailleurs signataire du « manifeste des 227 »). Ils n’abandonneront par pour autant leurs activités syndicales et rejoindront la CGT.

Un paysage syndical morcelé et des réponses différenciées sur la question de l’unification. A l’aube de la crise économique qui va brutalement atteindre la France à partir de 1931, le mouvement syndical est donc profondément éclaté et ses composantes semblent irréconciliables.

Pour la CGT, de 1923 jusqu’en 1931, l’unification ne peut se réaliser qu’à la base, en se conformant aux règles fixées par ses statuts, aux orientations de ses congrès confédéraux et à celles des fédérations et des syndicats confédérés. Cela ne peut se faire qu’en rentrant dans la CGT et en renonçant à l’organisation de fractions syndicales, à laquelle la CGT oppose la démocratie syndicale. Cette position est, évidemment, inacceptable pour les militants unitaires.

Pour la CGTU, numériquement minoritaire sauf dans quelques secteurs, l’unité ne peut se réaliser que dans l’action et par la construction d’un front unique. La stratégie, ouvertement revendiquée, est de couper les travailleurs et les syndiqués de l’influence de la centrale réformiste.

Si les militants unitaires refusent d’intégrer la CGT, voire même toute idée d’union organique, les militants confédérés s’opposent dans leur écrasante majorité à la tactique du front unique. Certains seront plus nuancés en ce qui concerne l’unité d’action, surtout à partir de 1931 et de la crise économique.

Outre les deux centrales rivales, il faut compter avec le syndicalisme chrétien, confédéré depuis 1919 dans la CFTC. Ses syndicats sont présents de manière conséquente dans un certain nombre de secteurs et de régions. Privilégiant la conciliation et prônant la complémentarité capital/travail, la centrale chrétienne exclut fondamentalement toute idée d’unité organique avec des organisations qui se réclament de la lutte de classes. Au niveau local, il peut néanmoins y avoir une unité d’action circonstancielle, à condition d’un accord total sur les revendications et sur les modes d’action.

Scission de la CGTU, la CGT-SR compte quelques milliers de membres et son influence demeure modeste, sauf dans quelques endroits et secteurs très localisés. A ce stade, elle considère que l’unité organique du syndicalisme de lutte de classes ne règlerait rien et que c’est par l’action que l’unité pourra se réaliser, au demeurant au bénéfice de la centrale syndicale la plus dynamique.

Enfin, il existe un nombre non négligeable de syndicats autonomes, qu’on peut regrouper en deux catégories. D’une part, les syndicats de catégories professionnelles très spécifiques, souvent liées à un statut particulier ; d’autre part des syndicats qui se sont séparés de la CGT ou de la CGTU, en raison des orientations ou des pratiques de l’une et l’autre centrale. Ces syndicats autonomes, qui pèsent dans certaines branches professionnelles (comme la fédération autonome des fonctionnaires), peuvent eux aussi s’engager dans des mobilisations revendicatives au côté d’autres syndicats de la branche.

Il existe néanmoins un courant unitaire autour de la revue La Révolution prolétarienne, animée notamment par Pierre Monatte8. Adhérent du syndicat confédéré du livre, il entretient, dans la tradition syndicaliste révolutionnaire d’avant-guerre, un contact régulier avec un certain nombre de militants et militantes unitaires et la revue maintient un dialogue entre militant-es confédérés, unitaires et autonomes. C’est cette poignée de militants et militantes qui sera à l’origine du « manifeste des 22 » appelant à la réunification du syndicalisme de lutte de classe.

La période des pratiques unitaires partielles

De novembre 1930 au 12 février 1934

Le manifeste des 22. Le 9 novembre 1930 paraît un appel cosigné par 22 militants et militantes : 7 confédérés, 7 autonomes, 8 unitaires9. Cet appel se décline en 4 points : il pointe la concentration de plus en plus accentuée du capitalisme et le renforcement de l’organisation patronale ; il souligne le double péril de la guerre et de la dictature par le développement de la politique militariste et l’extension du fascisme ; il vise expressément à la reconstitution de l’unité syndicale dans une seule centrale sur les bases de la Charte d’Amiens dans son intégralité (renvoyant dos à dos la CGT et la CGTU) et appelle à l’unification des deux CGT et des syndicats autonomes ; il préconise la pratique de la lutte des classes et l’indépendance totale du mouvement syndical. Se faisant, l’appel précise que chacun devra, dans un premier temps, rester attaché à son organisation syndicale et y poursuivre la propagande et l’action en faveur de l’unité.

Les initiateurs du manifeste des 22 sont minoritaires dans leur propre confédération, mais ce sont des militants et militantes connus, jouissant d’une certaine notoriété dans leur région et leur secteur professionnel, comme V. Engler, secrétaire de la fédération nationale unitaire des ports et docks. Disposant de peu de moyens pour se propager, l’appel compte néanmoins, 3 mois après son lancement, 960 signataires (372 unitaires, 329 autonomes, 259 confédérés) et un certain nombre de syndicats en tant que tels.

La crise économique qui frappe de plein fouet la France en 1931 et l’audience rencontrée par le manifeste des 22, se conjuguent pour remettre la question de l’unité à l’ordre du jour des débats internes de la CGT et de la CGTU et de leurs congrès respectifs de 1931. Dès avant ces congrès, des cas de ralliement existent, comme à Montmagny (Loire) où les membres du syndicat unitaire du textile adhèrent à l’unanimité à la CGT, mais ces exemples sont très rares et très disséminés. Ils témoignent cependant d’une aspiration à une unification concrète face aux offensives patronales ; comme, autre exemple, la réunion commune organisée entre confédérés et unitaires chez les terrassiers de la région parisienne (27 septembre 1931).

Les réponses de la CGT et de la CGTU au manifeste des 22. Le congrès confédéral de la CGT (Paris – salle Japy, du 15 au 18 septembre 1931) rejette très massivement le manifeste des 22 (qui recueille 132 voix pour et 1887 contre), auquel il est reproché de mettre au même niveau la CGT et la CGTU ainsi que la méthode qu’il préconise pour parvenir à l’unité syndicale. Mais les positions des congressistes ont commencé à évoluer et la motion adoptée le lendemain modifie la position confédérale (qui prévalait depuis 1923). Si elle maintient que l’union ne peut se réaliser qu’au sein de la CGT, elle n’y met plus désormais de conditions préalables et appelle à accueillir sans conditions tous ceux qui veulent la rejoindre ou y revenir en laissant toute latitude aux syndicats pour y parvenir. Le secrétaire général, L. Jouhaux, fait par ailleurs une déclaration où il réaffirme que l’unité doit se faire « à la base » en précisant qu’elle peut se réaliser même dans le cas d’un syndicat confédéré minoritaire qui fusionnerait préalablement avec un autre syndicat qui serait majoritaire. C’est certes, une avancée non négligeable, mais elle est manifestement trop déséquilibrée pour créer un élan significatif. De plus, la référence à « la base » concerne les syndicats mais n’évoque aucune perspective de contacts au niveau des fédérations et encore moins au niveau confédéral.

Le congrès confédéral de la CGTU (Paris – salle de Magic City, du 8 au 14 novembre 1931) réaffirme que « la pratique constante du front unique dans l’action est la seule voie juste ». La motion confédérée de Japy est dénoncée comme une manœuvre destinée à affaiblir la CGTU (résolution sur l’unité syndicale) et « une trahison des intérêts de la classe ouvrière ». Le congrès réaffirme que la CGTU n’a jamais accepté l’unité syndicale dans le cadre de la CGT réformiste. Pour finir, il lance un « appel chaleureux » aux syndiqués confédérés, autonomes et chrétiens, pour qu’ils s’unissent aux syndiqués unitaires.

La fin du comité des 22 et la relance de pratiques unitaires conjecturelles. Le rejet du manifeste des 22 tant par la CGT que par la CGTU et le ralliement d’une partie de ses membres à la « motion Japy », marquent de fait l’implosion du comité des 22 qui se dissout dès décembre 1931. Mais la question de l’unité qu’il a initiée va être relancée par les effets de la crise économique qui s’abat sur tous les secteurs, à commencer par le textile, les produits agricoles, l’automobile et le caoutchouc.

A partir de 1931, alors que le patronat est à l’offensive et que le chômage se massifie, le nombre de grèves et de grévistes (déjà faible après la poussée de la période 1917- 1920 et la scission de 1921) chute brutalement et le pourcentage d’échecs augmente nettement. Les effectifs des deux centrales chutent eux aussi (de 1930 à 1932, la CGTU perd 64 000 adhérent-es pour se situer à 258 000 membres, dans le même temps, la CGT en a perdu 44 000 et compte désormais 533 000 membres).

Pour la CGT, l’origine de la crise vient du décalage entre moyens de production et capacités de consommation. Elle considère que ces problèmes peuvent être résolus dans le cadre des institutions existantes, à condition de les réformer. Elle va travailler à l’établissement d’un plan de réorganisation de l’économie (le Plan du travail), opposé au capitalisme financier et monopolistique et appelé à instaurer un régime d’économie mixte, et elle fait des nationalisations un enjeu revendicatif majeur. Cette conception est radicalement combattue par la CGTU, qui analyse la crise économique comme une crise de surproduction classique, découlant de la taylorisation et de l’intensification du travail. Cette analyse détermine son activité revendicative : la lutte pour les conditions de travail, les salaires et l’organisation des chômeurs et chômeuses (en mars 1931, on dénombre 452 000 personnes au chômage, 5 ans plus tard elles seront 860 000).

Les violentes offensives patronales contre les avancées sociales, les conventions collectives, les salaires et la question du chômage total ou partiel (ce dernier va concerner plus de la moitié des ouvriers), puis dans un deuxième temps, les mesures antisociales des gouvernements de crise vont à contrario relancer un certain nombre de pratiques unitaires. Sans être encore une question centrale dans la grande masse des syndicats, la question de l’unité est redynamisée dans un certain nombre d’entre eux. Sur les bases des congrès respectifs de la CGT et de la CGTU de 1931, les militants et militantes confédérés et unitaires l’abordent donc de manières diamétralement opposées.

Le plus souvent, les syndicats confédérés proposent d’organiser des réunions publiques communes. Si on y trouve des questions d’ordre revendicatif, celle de l’unité syndicale, y compris organique, sur la base de « la motion Japy », est souvent posée. Du côté des unitaires, les initiatives concernent essentiellement des revendications salariales, souvent associées avec une autre revendication liée aux conditions de travail, à la sécurité ou à l’emploi. C’est l’unité d’action ou le front unique qui sont le plus fréquemment mis en avant. Au plan tactique, les unitaires avanceront rapidement la proposition de constituer des « comités d’unité », phase préalable à la réalisation de syndicats uniques.

Dans un premier temps, ces pratiques unitaires précoces s’opèrent le plus souvent entre syndicats CGT et des syndicats autonomes ou chrétiens, ou des syndicats CGTU et autonomes ou chrétiens, mais rarement entre syndicats CGT et CGTU. A partir de 1933, le nombre de syndicats chrétiens qui s’engagent sur des revendications communes avec les unitaires augmente, spécialement chez les cheminots et les métallurgistes.

Quelques cas de fusions organiques précoces se produisent toutefois dans certains secteurs particulièrement touchés par la crise économique. Dans la Loire, autour de Saint Etienne, on relève le cas d’un syndicat unitaire des mineurs (animé par Arnaud, unitaire minoritaire) qui fusionne avec le syndicat confédéré sur la base de « la motion Japy ». La CGTU, quoique amoindrie, resserre les rangs et maintient un syndicat. En région parisienne, dans le bâtiment notamment et souvent entre syndicats de métiers, des syndicats confédérés et autonomes fusionnent, comme chez les maçons (fusion le 1er janvier 1932), quand ce ne sont pas des syndicats autonomes qui intègrent purement et simplement le syndicat confédéré (cas d’un syndicat parisien des peintres et de celui des statuaires). A Roubaix, dans le livre, c’est le syndicat confédéré qui rejoint et fusionne avec le syndicat autonome. Puis, le nouveau syndicat constitué demande son intégration à la fédération du livre CGT (cas assez exceptionnel de la réalisation intégrale de l’orientation de Japy). Si la CGT est le plus souvent bénéficiaire des cas disséminés d’unification organique, quelques transferts se font en faveur de la CGTU, comme le syndicat autonome du textile d’Avesnes-les-Aubert (Nord) qui adhère à l’unanimité au syndicat unitaire (le 25 juillet 1933). Durant cette période (de la fin 1930 à février 1934), les approches en faveur de l’unité ne sont pourtant pas totalement figées et évoluent. On peut le voir à partir de deux exemples qui en témoignent : chez les mineurs de la Loire et du Nord/Pas de Calais et chez les cheminots.

Illustration de pratiques unitaires antérieures à 1934, chez les mineurs de la Loire et du Nord/ Pas de Calais. Dans le secteur minier, secteur où la fédération CGT est numériquement plus importante (82 000 adhérents en 1930) que la fédération CGTU, le 15 février 1931, la chambre patronale minière du Nord est la première à dénoncer la convention collective en ce qui concerne la fixation des salaires, bientôt suivie par les autres compagnies. Les grèves qui suivent se soldent par des échecs. Un appel à la grève générale dans les houillères, initié puis reporté par la fédération CGT, est lancé pour les 3, 4 et 5 avril 1933. La fédération CGTU, dont les propositions d’unité d’action sont rejetées par la CGT, appelle néanmoins à en faire un mouvement illimité. Cette grève sera elle aussi un échec, largement imputé à la désunion syndicale entre les deux fédérations.

Néanmoins, à l’occasion de ces divers mouvements et le plus souvent à l’initiative des unitaires, un courant d’unité d’action commence à se concrétiser. Certains militants confédérés y sont favorables comme à la fosse 4 des mines de Lens (Pas de Calais), où c’est le délégué confédéré des mineurs qui lance l’initiative d’un comité d’unité d’action composé de militants confédérés, unitaires et d’inorganisés. On trouve trace également de propositions d’unification organique, par exemple lors d’une conférence des mineurs de la Loire, en décembre 1932, où un responsable confédéré demande la dissolution immédiate et simultanée des syndicats confédérés et unitaires et la création d’un seul organisme.

En octobre 1933, la CGT lance l’initiative de deux marches des mineurs du Pas de Calais, respectivement sur Arras et Béthune. D’abords réticents, les unitaires rejoignent l’initiative et proposent de constituer des comités d’action par puits pour entrainer les bassins d’Anzin, du Nord et du Pas de Calais dans ces marches. A noter également la participation du syndicat chrétien qui déclare « nécessaire une entente intersyndicale en vue d’une action commune ». Le 26 novembre 1933, la marche réunit 9 000 mineurs à Arras et 6 000 à Béthune, et regroupe confédérés, unitaires et chrétiens. Des délégations intersyndicales communes sont reçues par les autorités préfectorales, tant à Arras qu’à Béthune où le sous-préfet indique dans son rapport au gouvernement « qu’il importe que la crise minière soit examinée rapidement et reçoive très prochainement des solutions ».

Pour résumer, on peut considérer que si la question de l’unité progresse chez les mineurs de la Loire, du Nord et du Pas de Calais, elle se fait le plus souvent sur l’unité d’action et exclusivement au niveau local (sections, syndicats et unions départementales).

Les pratiques unitaires antérieures à 1934 chez les cheminots. Le cas des cheminots est sans doute plus emblématique en raison de la précocité, de l’intensité et des modalités des relations unitaires. Dans ce secteur, qui fut pourtant un des précurseurs de la scission de 1921, le fait que CGT et CGTU partagent un certain nombre de revendications semblables ou très proches n’y est sans doute pas étranger.

Ici, si la question qui prédomine d’une manière générale touche à l’unité d’action, elle s’étend également fréquemment à la constitution de comités pour l’unité. Là encore, ce sont les unitaires qui sont souvent à l’initiative et leurs appels s’adressent à l’ensemble des syndicats, confédérés, chrétiens et autonomes. Dès novembre 1931, un comité d’unité, regroupant unitaires et confédérés, est constitué sur le réseau Paris-Orléans, pour « défendre les revendications et œuvrer en faveur de l’unité syndicale ». Le 1er décembre 1931, on recense une réunion commune CGT-CGTU des cheminots de Lens (Pas de Calais). Sur le réseau Ceinture (Paris), les unitaires initient également un comité d’unité qui sera réalisé en 1933. Localement, de nombreux appels à constituer de tels comités sont lancés. A l’appui de ces exemples, un comité d’unité interfédéral des cheminots est constitué qui, à partir de fin 1932, œuvre à consolider l’activité des comités d’unité, à favoriser leur constitution localement et à pousser à l’unité d’action, y compris au niveau des fédérations.

Pour autant, les modalités de la fusion dans un syndicat unique ne sont pas encore résolues, comme par exemple dans le Nord où les cheminots confédérés restent sur la position de « la motion Japy ». La réunion commune des cheminots d’Hellemmes (Nord), le 4 janvier 1934, est à cet égard révélatrice des divergences tactiques. Pour les militants confédérés, la constitution d’un syndicat unique suppose « la démission de tous les dirigeants des différents syndicats, le renouvellement de la direction par élection à la majorité et l’établissement d’un programme voté par l’ensemble des travailleurs et qui s’imposera ensuite à tous ». Les unitaires prennent le problème de manière inversée. Pour eux, le préalable est l’établissement d’un programme de lutte de classe commun aux deux syndicats et ils préconisent le maintien temporaire des deux organisations pendant cette phase avant de réaliser le syndicat unique. Sur le fond, ces divergences reflètent deux conceptions : démocratie syndicale (voire ouvrière) pour les uns, entente préalable des appareils syndicaux pour les autres.

Les 1er mai 1933. Au plan interprofessionnel, à l’occasion du 1er mai 1933, la CGT et la CGTU revendiquent toutes deux la semaine de 40h, y compris comme une réponse au chômage de masse. Le nombre de manifestations unitaires, faible de 1929 à 1932, augmente fortement cette année là. Par exemple, dans la Loire, la pratique des 1er mai unitaires est déjà fréquente depuis 1921, mais elle prend une dimension nouvelle en 1933 à Saint Etienne, avec une assemblée commune CGT, CGTU, CGTSR. Dans le Pas de Calais, là aussi la pratique des 1er mai unitaires n’est pas nouvelle, mais les manifestations sont particulièrement importantes en 1933. A la revendication des 40h, s’ajoute la dénonciation du fascisme et des risques de guerre. L’accession d’Hitler au pouvoir en Allemagne est particulièrement ressentie dans cette terre, où les souvenirs des dévastations de la guerre sont encore vivaces. En région parisienne toutefois, les unions interprofessionnelles maintiennent des initiatives séparées.

On pourrait sans doute citer d’autres exemples illustrant l’existence de pratiques unitaires antérieures à 1934, dans d’autres départements et secteurs professionnels. Ceci étant, il est néanmoins difficile de les recenser, l’archivage de leur propre histoire n’ayant jamais été la préoccupation première des syndicats. Toujours est-il que dans cette période, elles concernent une minorité de syndicats et de secteurs professionnels. Minorités parfois significatives, comme les mineurs et les cheminots, si on considère la place qu’elles occupent dans chacune des deux centrales syndicales.

La réalisation de l’unité

Du 12 février 1934 au congrès de réunification de mars 1936

La poussée des pratiques unitaires de 1934. Le 6 février 1934, les ligues d’extrême droite (Action Française, Croix de feu et groupes fascistes) prennent prétexte de l’affaire Stavisky pour organiser une manifestation contre la corruption, qui tourne à l’émeute « anti Ripoublicaine » (sic) devant l’Assemblée nationale. Cet événement fait l’effet d’un choc et semble tétaniser le gouvernement.

La riposte, rapide, viendra du mouvement syndical. Dès le 7 février, la CGT lance un appel à la grève générale pour le 12 février 1934. Cette grève politique (exceptionnelle pour la CGT), est lancée en défense de la République. La CGTU et le PC ont appelé à une manifestation le 9 février (interdite, des heurts très violents opposent la police aux manifestants). Le 11, la CGTU se joint à la grève du 12 février sur ses propres mots d’ordre : la lutte de classe contre le fascisme. Celle-ci et les manifestations qui l’accompagnent, tant à Paris qu’en province, sont un énorme succès et deviennent emblématiques de la force de l’unité d’action.

Empêtré dans la crise économique, l’Etat tombe le masque et en avril 1934, le gouvernement (Doumergue) promulgue un certain nombre de décrets-lois10 antisociaux. Celui du 4 avril, destiné à réduire de 10% les effectifs des agents de l’Etat, acte la mise en retraite anticipée des agents en surnombre et ceux dont l’emploi a été supprimé. Le 19 avril, sort celui ayant trait à la coordination Rail-Route, via une procédure d’ententes directes entre transporteurs sur la base de l’existant. Là encore, il s’agit d’alléger l’effort financier de l’Etat (via les aides accordées aux entreprises de transport). La coordination ne durera pas, non sans qu’elle ait abouti à la suppression d’un certain nombre de liaisons ferroviaires secondaires. Fonctionnaires et cheminots, tant confédérés qu’unitaires, sont vent debout contre ces mesures. La pression en faveur de l’unité se fait plus forte.

Ces différents évènements, qui viennent s’ajouter à l’écrasement du mouvement ouvrier allemand par le nazisme l’année précédente, confortent au sein du Parti communiste l’option de réorienter la stratégie : la politique « classe contre classe » va être remplacée par une politique d’union large contre le fascisme, prélude au Front populaire11. Cette nouvelle orientation sera entérinée par le PC à la conférence d’Ivry du 23 au 26 Juin 1934 et se conclura par le pacte d’unité d’action entre la SFIO et le PC, signé le 27 juillet 1934. C’est un énorme verrou politique qui saute alors.

Dès le 8 juin, la confédération CGTU a adressé des propositions d’unité d’action à la confédération CGT et il s’ensuit un échange de correspondances, qui montre la persistance de désaccords de part et d’autre sur le principe et les modalités de l’unité syndicale. Pour autant, le contact n’est pas rompu et la CGT met la question à son ordre du jour des 4 et 5 octobre 1934. Pour la première fois, une entrevue à lieu entre les deux confédérations, le 9 octobre 1934. Cette rencontre porte sur les questions de l’unification organique mais n’aboutit pas.

Dans le même temps, à partir de juin 1934, le nombre de pratiques unitaires dans les réunions syndicales augmente significativement, notamment autour des propositions d’actions contre les décrets-lois d’avril. Les unitaires y sont particulièrement actifs et proposent fréquemment aux confédérés de constituer des syndicats uniques, pratique particulièrement forte chez les cheminots. Au 1er octobre, le nombre de syndicats uniques recensés par L’Humanité, même s’il peut être discuté, témoigne en tous cas d’une dynamique réelle12.

Les syndicats uniques sont des organismes hybrides qui regroupent confédérés, unitaires et non confédérés, mais où les militants peuvent conserver leur appartenance confédérale. La direction de la CGT désavoue la méthode des comités d’unité et des syndicats uniques, considérés comme des « situations irrégulières» (rapport moral du congrès CGT de 1935). Mais, contrairement à son attitude vis à vis des CSR en 1920, elle ne parle plus d’exclure ceux qui y participent13. La période a décidément changé.

Le 4 novembre, sort le projet de loi constitutionnelle qui prévoit l’interdiction du droit de grève pour les fonctionnaires14. Même si ce projet est abandonné dès le 8 novembre, c’est au tour de la fédération des services publics confédérée (la plus importante fédération de la CGT avec 106 000 adhérent-es) de demander d’étudier le projet de fusion des deux organisations (réunion du 30 novembre 1934). Cette décision est déterminante dans l’évolution des pourparlers en vue du processus unitaire.

Chez les cheminots, entre le 21 octobre 1934 et le 13 janvier 1935, les syndicats de 5 réseaux tiennent des congrès et assemblées générales de fusion : Midi, le 21 octobre ; Paris-Orléans, le 9 décembre ; PLM15, le 16 décembre ; Ceinture, le 23 décembre ; Est, le 13 janvier).

En termes d’effectifs, la CGT a perdu 42 000 membres (qu’elle met largement sur le compte de l’augmentation du chômage), pour se situer à 491 000 adhérent-es. La CGTU, qui, par ailleurs, a organisé très activement des comités de chômeurs à partir de 1933 (sous la responsabilité de Charles Tillon), a de son côté enrayé son érosion, en gagnant 6 000 nouveaux adhérent-es pour se situer à 264 000 membres.

Une année 1935 en deux temps : gel puis reprise des dynamiques unitaires. La dynamique unitaire, qui s’est développée en 1934 va connaître un sérieux coup de froid dès le premier semestre 1935. La raison en est l’injonction de l’Internationale Communiste, fidèlement relayée par la CGTU dans ses circulaires, de poursuivre le travail de fraction au sein des syndicats réunifiés afin d’en prendre la direction. En réponse, le Comité Central National (CCN) de la CGT de mars 1935 réaffirme sa volonté de réaliser l’unité « dans l’indépendance absolue et totale du mouvement syndical ». De fait, les relations ne sont pas seulement suspendues au niveau confédéral, elles se raréfient également au niveau des syndicats où les tensions se trouvent réactivées. Il faut attendre le mois de juin pour que les pourparlers reprennent entre les deux confédérations, après que M. Gitton (responsable du travail syndical au sein du Parti Communiste) ait fait une concession capitale en annonçant publiquement que le PC est prêt à renoncer au travail fractionniste au sein des organisations syndicales16.

En juillet, le gouvernement (Laval) prend une nouvelle mesure de réduction générale de 10% des dépenses publiques, qu’il applique aux salaires des fonctionnaires. S’y ajoutent des mesures autoritaires sur les prix et les loyers. Le 24 juillet, CGT et CGTU publient une déclaration commune à propos de l’unité syndicale, de l’indépendance du syndicalisme et de l’interdiction des fractions. Le 20 août, les Commissions Administratives (CA) des deux confédérations tiennent une réunion commune préparatoire aux discussions que tiendront chacun des congrès confédéraux sur la question de l’unité. Il est décidé que ces congrès se tiendront simultanément, du 24 au 27 septembre 1935.

Les congrès CGT (Paris – salle de la Mutualité) et CGTU (Issy les Moulineaux) de 1935. L’unité retrouvée. Les travaux (en commissions) du congrès de la CGT aboutissent, sur la question de l’unité, à une proposition adoptée en plénière à l’unanimité (à mains levées). Elle propose de réaliser l’unification au niveau des syndicats dans un cadre préparé dans les fédérations (pour tenir compte de périmètres différents et des litiges éventuels) et l’unification des unions départementales découlant des fusions des syndicats ; elle suggère la mise en place d’une commission mixte, constituée à parité à partir des CA des deux confédérations, chargée de suivre les processus, de résoudre les difficultés et de valider les fusions opérées. Puis un Comité Confédéral National (CCN) issu des fusions des syndicats, des fédérations et des unions départementales, aurait la responsabilité de fixer la date et l’ordre du jour du congrès de fusion. Pour écourter la période transitoire, l’échéance de celui-ci est fixée à janvier 1936. Enfin, la CGT propose que ce soit le CCN qui suivra le congrès d’unification qui nomme la CA et le bureau confédéral de « la vieille CGT reconstituée ».

La proposition est immédiatement portée au congrès de la CGTU. Le lendemain, celui-ci fait savoir son accord total, à l’exception des modalités de nomination des futurs CA et Bureau Confédéral, le congrès d’unification étant souverain pour décider de ces modalités. Elle demande également que les organismes provisoires constitués avant le congrès d’unification comptent une représentation des unitaires. Les deux propositions sont acceptées par la CGT. La question de l’affiliation internationale (ISR ou FSI), qui aurait pu entraver la dynamique unitaire, est repoussée au congrès d’unification.

Pour marquer les esprits et le retentissement de l’événement, la CGT propose de terminer les deux congrès par une séance commune des congressistes confédérés et unitaires, qui rejoignent alors la salle de la Mutualité. Le congrès s’achève donc après une déclaration de J. Racamond (unitaire) et de L. Jouhaux (confédéré), qui saluent le renforcement du mouvement syndical par « l’unité réalisée », et par la lecture d’un courrier de la fédération autonome des fonctionnaires qui demande à rejoindre le processus d’unité.

Si le principe est acquis, sa mise en œuvre est un peu compliquée dans certains secteurs et syndicats qui ne recouvrent pas des périmètres identiques17, ou encore en raison des discussions parfois vives entre les deux courants pour prendre le contrôle de l’organisation unifiée. De même, au plan des structures interprofessionnelles, où aux unions départementales (CGT) correspondent des unions régionales (CGTU). La période transitoire va être un peu plus longue que prévue, et le congrès d’unification être repoussé de janvier à mars 1936 (du 2 au 5 mars).

A partir de fin septembre 1935, les fusions syndicales se multiplient rapidement. C’est le cas chez les cheminots où les fusions de syndicats locaux s’enchainent et où les réseaux Etat et Nord fusionnent à leur tour entre octobre et novembre (comme l’avaient fait les cinq autres réseaux fin 1934). A l’issue de ce processus, les 9 et 10 décembre 1935, se tient le congrès de fusion qui constitue la fédération nationale des cheminots. Chez les mineurs, en raison des conditions professionnelles, les fusions touchent aussi bien des bassins miniers que des sections locales de puits et le processus d’unification s’achève les 27 et 29 février 1936 avec le congrès de la fédération nationale du sous-sol. Ces deux exemples, pris dans des milieux professionnels organisés différemment, illustrent la dynamique, l’ampleur et le rythme soutenu des fusions organiques, entre les congrès d’unité de septembre 1935 et le congrès d’unification de mars 1936.

Dans d’autres secteurs, notamment le bâtiment où subsistent des syndicats qui groupent des corps de métiers différents entre la CGT et la CGTU, le processus d’unification est rendu plus compliqué. Même si un certain nombre de fusions s’effectuent entre octobre 1935 et février 1936, notamment en région parisienne, les fédérations du bâtiment n’auront pas encore fusionné avant le congrès d’unification. C’est également le cas de la métallurgie. Hormis ces deux cas, à la veille du congrès d’unification, toutes les fédérations ont fusionné ainsi que toutes les unions départementales, et chaque syndiqué-e a reçu une carte unique pour 1936.

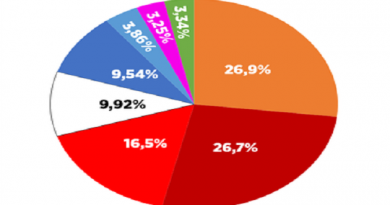

Le congrès d’unification (Toulouse, Parc des sports – 2 au 5 mars 1936). Les délégué-es au congrès représentent 3 689 syndicats. Deux points figurent à son ordre du jour : les structures et les statuts de la CGT reconstituée et l’action confédérale. Au plan des équilibres internes, les ex-confédérés sont majoritaires comme en témoignent les votes sur l’incompatibilité des mandats politiques et syndicaux (adoptée à 68%), et le choix de l’affiliation internationale à la FSI (adopté à 61%). En ce qui concerne l’action confédérale, le Plan du travail de l’ex-centrale confédérée et le programme du rassemblement de Front populaire sont déclarés complémentaires par le congrès, entérinant en cela la « collaboration momentanée avec les partis lorsque les circonstances l’exigent ». Les ex-unitaires entrent, avec B. Frachon et J. Racamond, au Bureau Confédéral nommé par le CCN qui suit le congrès. A la sortie du congrès, les ex-confédérés l’emportent dans toutes les fédérations sur les ex-unitaires, à l’exception de six : agriculture, bâtiment, cheminots, métallurgie, produits chimiques, verre. C’est également le cas en ce qui concerne les UD, à l’exception de sept : Alpes-Maritimes, Gard, Isère, Loire, Lot, Vaucluse, Yonne.

Le congrès de Toulouse se tient à peine 3 mois avant que ne se déclenchent les grandes grèves du printemps et de l’été 1936, cette grève générale que les syndicalistes révolutionnaires avaient en vain tenté d’impulser en 1906 et en 1920. En 1937, la CGT comptera 4 millions de syndiqué-es et ses équilibres internes auront alors basculé au profit des ex-unitaires.

Voir l’histoire de la réunification syndicale de mars 1936, uniquement par le prisme des échanges entre les états-majors confédéraux et par l’évolution des relations entre le PC et la SFIO, ne serait certes pas inexact, tant ils ont été déterminants. Mais cette approche serait également faussée, si elle ne prenait pas en compte les dynamiques internes aux organisations syndicales. Il est donc nécessaire de restituer le travail des militant-es et des syndicats, tant confédérés qu’unitaires qui, depuis le début des années 1930, ont pris la responsabilité de débroussailler les chemins qui paraissaient inextricables, de l’unité ouvrière ; parfois, en dépit des orientations majoritaires dans leur centrale syndicale et en contribuant par leur action à les faire évoluer.

Sources :

Michel Dreyfus – Histoire de la CGT (1995, éditions complexe).

Pour les pratiques unitaires précoces dans les secteurs fortement syndicalisés des cheminots et des mineurs de la Loire et du Nord/ Pas de Calais, la thèse de Dahn Park « Les pratiques unitaires entre les syndicats, les fédérations et les unions départementales : CGT – CGTU de 1929 à la réunification syndicale de 1936 ». (1995, consultable au CEDIAS-Musée social, à Paris).

Congrès de la CGT et de la CGTU : 1931, 1935, et celui de réunification de 1936.

Notes :

1 Sa position évoluera à partir de 1933.

2 S’agissant de grèves « politiques » appelées par la CGTU, on citera celles du 12 octobre 1925 contre la politique coloniale, du 8 août 1927 contre l’exécution de Sacco et Vanzetti et, moins connue, l’échec de celles des 1er août à partir de 1929 pour l’anniversaire du déclenchement de la 1ere guerre mondiale et « contre les menées impérialistes et la préparation de la guerre contre l’URSS ».

3 En subordonnant son action aux directives du Parti Communiste, le congrès de 1929 de la CGTU réalise l’ensemble des conditions d’adhésion à l’Internationale Syndicale Rouge (ISR), pour laquelle elle avait obtenu, jusqu’alors, un aménagement.

4 Section Française de l’Internationale Ouvrière qui prendra plus tard le nom de Parti Socialiste.

5 Sur ces notions de syndicalisme d’industrie, de branche, de métier, d’entreprise, voir dans Les utopiques n°2 : « Défense des hors-statut et défense du Statut : un rapport dialectique ; l’exemple du secteur ferroviaire ».

6 Le départ d’une partie importante du courant libertaire est consécutif à l’affrontement violent du 11 janvier 1924 à la Grange aux belles – local de la CGTU – entre militants libertaires et communistes, qui fera deux morts.

7 A propos du « manifeste des 22 », voir dans Les utopiques n°3 « Mai-juin 36, les Fronts populaires » et plus loin dans le présent texte.

8 Venu de l’anarchisme et formé au syndicalisme révolutionnaire d’avant guerre, opposant à la politique d’union sacrée en 1914 et un des animateurs des Comités Syndicalistes Révolutionnaires dans la CGT en 1919-1921, très brièvement adhérent au Parti communiste, Pierre Monatte n’approuvera pas et ne suivra pas la scission de 1921.

9 Les 7 confédérés : Marthe Pichorel, L. Digat, J. Toesca, P. Monatte, G. Dumoulin, C. Delsol, R. Hagnauer. Les 8 unitaires : A. Rambaud, V. Engler, Lucie Colliard, H. Bouille, R. Deveaux, P. Cadeau, B. Bour, M. Chambelland. Les 7 autonomes : R. Francq, M. Piquemal, R. Laplagne, J. Métayer, P. Martzloff, R. Mathomet, G. Guilbot.

10 Procédure qui évite le passage devant l’Assemblée, plus expéditive encore que l’actuel 49.3.

11 Ce changement d’orientation résulte de celui de l’Internationale Communiste après l’accession du nazisme au pouvoir en Allemagne. En 1935, Staline cherchera à conclure une alliance avec la France et l’Angleterre, au cas où l’Allemagne nazie déclencherait la guerre.

12 L’Humanité décompte les syndicats uniques par secteurs professionnels : 160 cheminots, 23 Ptt, 14 Tabacs/Allumettes, 16 transports, 4 enseignement, 3 mineurs, 3 bâtiment, 6 Services publics, 1 coiffeurs, 2 travailleurs de l’Etat, 1 marins-pêcheurs, etc.

13 La menace d’exclusion des militants et des syndicats membres des Comités Syndicalistes Révolutionnaires (CSR) et le report du congrès confédéral sont la cause directe de la scission de 1921.

14 A propos des fonctionnaires, le projet de loi constitutionnelle de novembre 1934 stipule « 3°: toute cessation de service injustifiée ou concertée entraine la rupture du lien qui les unit à l’Etat »

15 Paris-Lyon-Marseille.

16 L’Humanité du 6 juin 1935.

17 Ainsi, à la CGTU, la fédération du bois et celle du bâtiment sont distinctes jusqu’en mars 1936, alors qu’à la CGT elles sont réunies depuis 1934. A l’inverse pour le livre et le papier carton elles sont distinctes à la CGT, alors qu’elles sont réunies à la CGTU depuis 1925, pour ne prendre que ces exemples.

- 1921-1936 : de la scission à la réunification - 3 janvier 2018